外務省外交史料館 特別展示「外交史料に見る日本万国博覧会への道」

万国博覧会との出会い

概説と主な展示史料

【展示史料1】

オールコックが提出した

1862年ロンドン万博の会場予定図

1851年ロンドン(ハイドパーク)の博覧会は、世界初の万博といわれています。陳列館として全面ガラス張りの「クリスタルパレス」(水晶宮)が建築された同博覧会は、5カ月で600万人以上が訪れるという盛況であったため、英国政府は10年後にも博覧会を予定しました。そして開催された1862年(文久2年)ロンドン博が、日本人と万博が関わる端緒となりました。

ペリー来航(1853年)から1862年までの10年間に、幕府は欧米各国と修好通商条約を結び、英・米・仏・オランダなどの外国公使が日本に駐在していましたが、条約が勅許(天皇の許可)を得ないまま結ばれたため、これに不満を持つ尊皇・攘夷派が活動するなど国情は不安定でした。幕府はこれら反対派の不満をやわらげようと、兵庫などの開港延期を交渉するため、1861年(文久元年)からヨーロッパに使節団を派遣しました(文久遣欧使節団)。この使節団の人々は、英国での交渉の最中、ロンドン万博を視察しました。通訳として使節団に加わった福沢諭吉は、その盛況ぶりについて、「千八百六十二年龍動〔ロンドン〕ニ博覧場ヲ設ケ、毎日場ニ入ルモノ四五万ニ下ラス」(『西洋事情』)と書き残しています。

また、このロンドン万博には日本の品物も出品されていました。日本文化への関心が高かった初代駐日英国公使オールコック(Rutherford Alcock)が、自ら収集した日本品のロンドン万博への出品を徳川幕府に申し入れたことから、同万博に日本品が陳列されることになりました。

その5年後、1867年(慶応3年)のパリ万博では、初めて日本から公式出品しました。

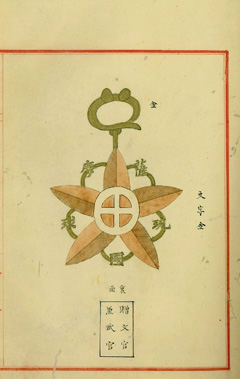

【展示史料4】

薩摩藩が作成した勲章の図

幕末の動乱のなか、フランスは駐日公使ロッシュ(Léon Roches)の主導によって、幕府を軍事・経済面で支援していました。同公使は、条約勅許をめぐる混乱や長州征討の失敗などによって幕権の衰退が明らかとなってからも、幕府支持の態度を変えなかったといわれています。フランス本国での万博開催決定をうけたロッシュは、幕府に参加を勧め、出品とともに幕府の代表者をパリに派遣することを提案しました。そして、15代将軍慶喜の名代として、水戸出身で慶喜の弟にあたる徳川昭武(当時14歳)が派遣されました。なお、この使節団には渋沢篤太夫(後の栄一)も随行しました。

幕府は各藩にもパリ万博への参加を奨励しており、薩摩・佐賀の両藩が出品を決めました。ところが、薩摩藩は、幕府とは無関係の立場で出品したことを現地の新聞を通じて宣伝するとともに、独自の勲章を作成して配付するなど、同藩が独立政府であることをアピールしましたが、幕府側はこれらに対して有効な手を打つことができませんでした。

大政奉還によって徳川の時代が終わるのは、この直後の1867年11月(慶応3年10月)のことでした。

万国博覧会との出会い > 博覧会の実施と明治の万博計画(1)