| 1.評価対象テーマ:青年海外協力隊事業評価 |

(クリックすると画像が変わります)

|

2.評価対象国・地域:

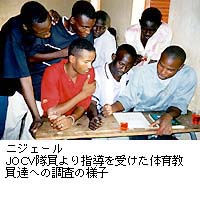

現地調査の対象国はバングラデシュ国とニジェール国、ケーススタディとして計8案件を選定し、調査を行った。 |

3.評価調査団:

後藤 雅哉 (株)アースアンドヒューマンコーポレーション

金子 眞知 (株)アースアンドヒューマンコーポレーション |

| 4.調査実施期間:2001年12月10日~2002年3月31日 |

5.評価の目的:

青年海外協力隊事業は、技術を有する我が国の青年が、開発途上地域の住民と生活・労働をともにしつつ、当該地域の「社会経済の発展に協力」することを目的とした事業であり、技術移転のみならず、青年のボランティア精神に基づく草の根レベルでの相互理解、また日本青年の育成としての意義をも併せ持つものである。このことから、本評価調査では、本事業により達成されるべき効果を以下の3つとして捉え、これらの事業効果を客観的に評価し、今後より効果的に事業を実施するべく事業の課題を抽出するとともに、21世紀に求められる、より戦略的な青年海外協力隊事業としての提言を導き出していくことを目的としている。

(1)相手国(派遣国)の社会・経済発展への寄与

(2)国際交流・二国間関係の増進

(3)日本青年の人材育成および日本社会への還元 |

6.評価結果:

今回評価調査では本事業により達成されるべき3つの事業効果をプログラム(施策)目標と捉え、「相手国の社会・経済への寄与」という側面だけでなく、「国際交流」、「日本社会への還元」および「青年育成」の面について検証を行った。評価結果の概要は以下のとおり。

| (1) |

相手国(派遣国)の社会・経済発展への寄与

| ・ |

点検項目:相手国の協力隊事業に対するニーズと受入環境、協力隊事業の成果および効率、協力隊事業のインパクト及び自立発展性協力隊事業一般に対するニーズは高く、個々のケースでは効果やインパクトも現れているが、本事業に関する受入国側の理解に不十分な点があること、派遣目標や参加形態が必ずしも明確でないことなどから、協力隊員と配属先(相手国側)とのニーズに対する認識に差異があり、最大限の援助効果を引き出す上での妨げとなっている。 |

|

| (2) |

国際交流・二国間関係の増進

| ・ |

点検項目:相手国と日本との相互理解度、および人的交流

「日本や日本人を理解したい」というニーズは相手国に存在しており、また相手国にとって協力隊事業は、日本の生きた情報を直接得ることができる貴重な手段の一つでもある。しかしながら、協力隊事業として相手国の日本に対する理解を深めていくことは、一部の職種(日本語教師など)を除いて協力隊員達には特に求められていない。殆どが協力隊員の自主性に任され、その多くが個人ベースの“点”としての国際交流活動に終わっている。 |

|

| (3) |

日本の青少年の人材育成および日本社会への還元

| ・ |

点検項目:人材育成度、人材活用度、および日本社会への還元度

本事業において、「日本の青少年の人材育成および日本社会への還元」は目標として明示されていないものの帰国隊員達がスムーズに社会復帰を果たし、様々な分野で活躍することにより協力隊員としての経験が社会に還元されることを期待し、帰国隊員への支援事業、特に帰国後の進路問題を中心に現在積極的に取り組んでいる。しかしその方針や目標については必ずしも国内外に明示されていないこと、また、帰国隊員達は自身の経験を日本社会に還元しようと試みながらも、日本社会の受け入れ環境は十分整備されていないという難点が認められた。

|

|

|

7.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):

| (1) |

青年海外協力隊事業の事業目標の明示

青年海外協力隊事業の事業目標として、「A.相手国の社会・経済発展への寄与」、「B.国際交流・二国間関係の増進」および「C.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」の3つを明確に国内外に提示していくと同時に、政府事業としての基本理念やODA事業としての位置付けについても国民に対し具体的に示していく必要がある。

|

| (2) |

正確なニーズの把握のための参加形態の体系化・弾力化

協力隊員の協力活動にかかる問題点の多くが、要請段階において日本側応募者と相手国受入側のニーズの相違に起因している。派遣側、受入側のニーズを正確に把握するためには、協力隊の活動内容が正確に理解されている必要があり、活動内容に応じた分類が必要である。現状では、職種による区別はあるが、同じ職種でも受入国によって活動内容は異なっており、十分明確な分類にはなっていない。したがって、過去の活動内容を分析し、協力隊員の活動の特質を活動内容に応じた形で明確化する必要がある。

|

| (3) |

評価方針と評価手法の確立

協力隊事業に参加した多くの隊員が「評価を実施して、その結果を国民に知らせるべきだ」と考えている。今後、評価を協力隊事業の中に取り込んでいき、一般国民に評価結果を広く伝えていくと同時に、評価手法を改善し、より効果的な協力隊事業のために評価結果を適確にフィードバックしていくことが重要である。

|

| (4) |

協力隊事業の日本社会への還元

「教えるものよりも教えられるもののほうが多かった」と感じている隊員は多い。この相手国の草の根レベルの情報や隊員が協力活動通じて体得した経験を、国民の国際理解教育や地方自治体の国際化に活用していくための活動が必要である。

|

| (5) |

協力隊員の人材育成および人材活用の促進

国際協力分野の仕事を希望する帰国隊員が多いにも関わらず、関連職につくことは容易ではない。協力隊の人材活用を促進するためには、わが国政府による帰国隊員の支援の拡充、日本社会における受入環境をより整備するための広報の充実と共に、隊員自身の質の向上が必要である。協力隊員の質を向上させ、人材を育成するためにも、活動期間中に援助手法に関する専門性や語学力の向上が図られるような体制が必要である。

|

|