1.評価対象:

| (1) |

国立大学拡充計画 |

(平成7年及び8年度17.22億円 一般無償) |

| (2) |

島嶼間貨客船建造計画 |

(平成9年度14.43億円 一般無償) |

| (3) |

専門家派遣 |

(派遣者数3名のうち2名) |

| シニア・ボランティア派遣 |

(派遣者数8名のうち5名) |

|

(クリックすると画像が変わります)

|

|

2.国名:サモア

|

3.評価者

小林 泉 大阪学院大学教授

|

|

4.現地調査実施期間:2001年3月16日~21日

|

5.評価結果:

| (1) |

施設等の無償協力援助については、主として、第一に利用状況、第二には維持管理状況の如何にてプロジェクトの成否を判断した。 |

| (イ) |

国立大学拡充計画

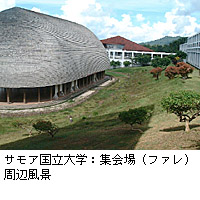

97年から01年の間に、学生数は2.2倍に増加した。新キャンパスはこれら倍増学生の受け入れに貢献し、施設の有効利用が実現していた。サモアの伝統建築ファレを模した大集会施設の使用は、有料で一般市民にも休日開放されるなど、多目的な利用が行われている。建物の管理は概ね良好であったが、美観を重んじたファレの木製屋根は、既に腐食箇所が出現しはじめており、近々の一部修理が必要な状況にあった。

拡大する大学運営に関しては、学長アドバイザーである日本の技術協力専門家の存在が大きい。学事の運営管理はもちろん、日本の大学との研究交流、学生交流計画の積極的に進められており、これらはみなこの専門家が果たし得た成果である。教師として複数人のシニアボランティアが派遣されているが、彼らには総じて、大学が期待する役割を演じられる環境が整えられている。これも全体を見渡せる、政策決定レベルに関わる日本人専門家(1名)が居るからであろう。 |

| (ロ) |

島嶼間貨客船建造計画

98年供与の貨客船(レディ・ナオミ号)はアピア・パゴパゴ(米領サモア)間を週1便、88年に供与した貨客船(レディ・サモアII号)は本島・サバイ間を1日3往復で週6日といずれもフル稼働し、人及び物資を輸送する唯一の定期海運路として利用されている。これを運航するサモア船舶公社は、ここ10年来の累積赤字を99年に解消し、黒字に転化した。

最新計器類を搭載した新造船は、エンジン音も小さく、船長以下、サモア人乗組員の評判は上々であった。ここにも船舶修理の技術専門家が派遣されているが、公社総裁は「フェリー事業の成功は、日本からの船舶供与と技術協力のセットにある」と指摘した。 |

| (2) |

以上の二つは、利用と維持管理の双方において、当初計画通りの進展が見られる成功事例である。いずれも、施設等の供与に留まらず、適切な技術協力が伴っており、これがプロジェクトを成功に導いた最大の原因だと言えよう。 |

|

6.提言(今後のフォロー・アップ、改善すべき点等):

| (1) |

大いなる利点は、大いなる欠点に繋がる。専門家の技術協力がプロジェクトの成功を支えている2事例は、無償供与から技術協力が切り離しにくいこと、成否が専門家個人のパーソナリティーに負うところが大きいことを示している。供与物が順調に運営・管理されるかは専門家の総合的能力の発揮によるところが大である。大学行政全般に関わる学長アドバイザーの場合には、この点特に顕著である。任期切れによる専門家の単純交代、現地化を念頭にした専門家の引き上げを実行すると、成功事例が失敗事例になる危険性がある。 |

| (2) |

サモア国立大学において、組織の政策に影響を及ぼせるポストに専門家を派遣できたことは特筆に値するが、一方で、ニュージーランド、豪州の影響力が強いサモアで日本の専門家が受け入れられた背景を、南太平洋大学との関連で十分認識しておく必要がある。ニュージーランド、豪州は、地域連帯という太平洋諸島フォーラムの方針に沿って、地域の大学教育は南太平洋大学の充実によって果たすべきだと考え、南太平洋大学への支援と国別の独立大学設立への支援は対立矛盾する行為になるため、あえてサモア大学への積極的支援を行っていないという事情がある。これら二大学を支援する我が国は、これら援助が矛盾しないことを、日本国民、関係国に対して説明できるように援助の意図を明確にしておかねばならない。 |

|

7.外務省からの一言:

| (1) |

評価対象となった2つのプロジェクトは、サモア政府が国家開発計画において重点分野と位置づけている人的資源開発(高等教育)及び同国の貿易・経済上の生命線である海運セクターに対する支援であり、同国の開発に直接裨益する案件となった。また両案件とも、サモア船舶公社総裁が指摘したとおり、「無償資金協力と技術協力の連携」により援助効果が最大源に発揮された。無償資金協力によるハード面の整備と技術協力によるソフト面の連携がうまく実施されている例として、今後の施設・機材供与と技術協力との連携の参考としていきたい。 |

| (2) |

南太平洋大学に対する協力は、この地域の遠隔・広域教育の拠点として今後とも重要であり、一方、国立サモア大学等個々の国における大学への協力も、当該国に対する高等教育、人材養成のために重要と考えている。 |

| (3) |

サモア国立大学の新キャンパスを有効利用し、一般市民にも開放する等の試みは、地域社会の開発にも資するものであり、今後の教育協力への取り組みを進めている中でそういった視点に留意したい。 |

|