匠の技術、世界へ 4

富山の「置き薬」の仕組みを世界へ

~伝統医薬品の改善を通じたミャンマーの保健衛生向上への取組~

富山県には「置き薬(おきぐすり)」の伝統があります。様々な医薬品が入った薬箱を各家庭に置かせてもらい、売薬(ばいやく)さんという販売員が定期的に各家庭を訪問して、使用した分の代金を回収し減った分の医薬品を補充していく仕組みです。富山県が医薬品の産地として全国に名を馳(は)せるようになったのは、かつて江戸城で福島県の三春(みはる)藩主が激しい腹痛になった際、富山藩主が持ち合わせていた薬を差し出したところ腹痛が回復し、それを見た全国の藩主が、是非自分の領地内でも富山の薬を売り広めて欲しいと依頼したという話からといわれています。現在、富山県内には約80の製薬企業が存在しています。

置き薬を現地住民に説明するミャンマー伝統医療局の担当職員(売薬さんに相当)(写真:富山大学)

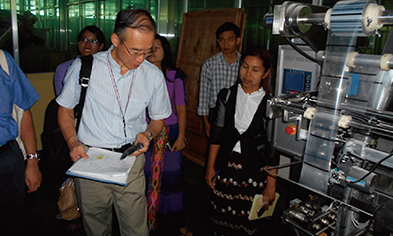

新工場の製造設備について助言する富山県の医薬品製造・品質管理の専門家(写真:富山大学)

一方で、開発途上国では、医薬品が農村部にまで十分に行き届かない地域が少なくありません。途上国において質の良い医薬品を製造するための支援はもちろん、定期的に売薬さんが農村部を回る置き薬のシステムこそ流通手段が十分に発達していない途上国にとってふさわしい支援なのではないか、こうした思いから、富山県庁や富山大学、地元企業が協力して、医薬品の製造、販売、流通に問題を抱えている途上国の支援を検討してきました。こうした中、富山県は2006年から2011年にかけて公益財団法人日本財団の実施するモンゴルにおける置き薬システムの普及活動に支援を行ってきました。一方、ミャンマーでは、モンゴルでの置き薬システムを参考に伝統医薬品の置き薬システムを普及するとともに、伝統医薬品の品質確保を図るため、富山大学和漢医薬学総合研究所に伝統医薬品の品質分析に関する技術支援を要請し、2011年から指導を受けています。

2014年からは、JICAの「草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)」の支援を受け、富山大学和漢医薬学総合研究所の紺野勝弘(こんのかつひろ)研究員を中心に、ミャンマーの伝統医薬品の品質向上を目的に、伝統医薬品を所管している保健・スポーツ省の伝統医療局や製薬工場の職員に医薬品の製造管理や品質管理の技術を伝授するプロジェクトを始めました。

「マラリアなどと並んで下痢がミャンマーの6大疾病の一つとされており、衛生環境の悪さから罹患(りかん)する人が多く悪化すれば危険な病気です。当時は下痢薬の製法も確立されていなかったため、製薬技術の支援から行いました」と、紺野研究員は当時を振り返ります。このような地道な活動を2016年まで3年間に渡って続けることで、ミャンマーの医薬品の品質は徐々に向上し、医療関係者をはじめ現地の人々から高く評価されるようになりました。

2017年からは、ミャンマーにおけるプロジェクトの第二期として、伝統医薬品を生産する新しい製薬工場の建設を行っており、施設や製品の管理等に関する技術的なサポートを実施しています。現在使われている工場は大変古く設備も整っておらず、そのような中で医薬品の品質を上げることはとても大変なことでした。新工場の建設にあたっては、富山県の製薬企業が関わり、世界標準となっている医薬品の製造管理・品質管理の基準に基づく製薬のアドバイスも行っています。工場が完成すれば、世界水準の品質を持った医薬品を生産が期待されるプロジェクトです。

また、置き薬のミャンマーにおける展開についても、富山県の関係者は十分な潜在性があると感じています。医療事情が貧弱な農村部に居住する人々が多く、病院のある町から遠いところに住んでいる人が少なくないため、置き薬のシステムは良い役割を果たせるはずです。しかし、課題も見えてきました。

ミャンマーでの置き薬の活動の当初は、村ごとに一つの薬箱を置く形でスタートし、これまでに全国の村の半分に当たる約3万村に薬箱を設置することができました。しかし、その後の実態調査によって、医薬品を補充する役目を果たすべき売薬さんの手が回らず、使いきったらそのまま放置されている例がほとんどでした。こうした反省点を受け、日本と同じように各家庭に一つの薬箱を置き、3か月ごとに売薬さんが回るプロジェクトを試験的に約500戸で実施したところ、きちんと売薬さんが各家庭に薬を補充していることが確認されました。ミャンマーでは、日本と同様のシステムでの置き薬を展開することが検討されています。

こうした製薬や置き薬の支援を通じて、ミャンマーのみならず富山県にとっても良い効果が現れ始めています。2018年5月には県内の製薬企業などの団体である富山県薬業連合会とミャンマー医薬品・医療機器事業者協会(MPMEEA)が薬の貿易発展のために協力することなどが盛り込まれた覚書を締結しました。現地では日本の薬は高価ですが、高品質で信頼性も高いので富裕層にターゲットを絞って販売すればきっと売れるのではないかと考えられます。

富山県でプロジェクトに関わる富山県厚生部くすり政策課小林主任は、このように語ります。「富山県の医薬品産業は、今後も県の成長を支える柱のひとつです。途上国の医薬品の品質向上のお手伝いをしながら、翻って富山県の医薬品産業にも良い影響をもたらす。そんなWin-Winの関係を作りながら、これからも長く支援を続けていきたいと考えています。」

※1 ミャンマーでは、伝統医薬品といわゆる西洋薬の製造・販売に関する政府の管轄部署が異なっており、伝統医薬品は同国の保健・スポーツ省伝統医療局の管轄下、国営の工場で製造を行っている。