シリア国リプロダクティブ・ヘルス強化プロジェクト

シリアは世界銀行基準における低中所得国に属し、途上国としては比較的良好な社会・経済環境を築いている。また、シリアにおける妊産婦死亡率は10万出産当たり130、介助分娩率は93%、避妊実行率は43%(出典:UNFPA 2008)と、過去20年にわたって大幅に改善しているが、出生率の高さや人口増加率の高さ、異常分娩への対処システムの未整備などは依然として大きな課題となっている。また、保健医療分野における国内格差も依然大きく、特に都市・農村間及び教育レベルの違いによって顕著である。

※リプロダクティブ・ヘルスとは、妊娠・出産のシステムおよびその機能とプロセスにかかわるすべての事象において、単に病気がない、あるいは病的状態にないということではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態(well-being)にあることをいう(出典:WHO)。

必要とする人々に、質の高い保健サービスを

シリア北東部は、国内でもとりわけ保健医療状況が悪いことで知られている。危険な出産が起きる割合は、シリア全国平均17%に対して北東部は28%、人口1万人当たりの保健医療関連施設数、避妊実行率といった保健指標も全国で最低レベルにある。これらの原因として、都市部と比較して人々の健康や公的な医療施設でのサービス内容についての知識が限られていること、リプロダクティブ・ヘルスに関するコミュニケーション能力が不足していること、一夫多妻や早婚等のジェンダー不平等に基づく慣行が存在することなどが挙げられる。こうした背景から、日本は、これまでリプロダクティブ・ヘルスのニーズが高いにも関わらず、取り残される傾向にあったシリア北東部において、特にサービスを必要としている社会グループを対象としてリプロダクティブ・ヘルス強化プロジェクトを開始した。

保健センター強化と住民の意識向上の相乗効果がねらい

2006年、日本はシリア北東部のマンベジ郡において、JICA(国際協力機構)の技術協力プロジェクト「リプロダクティブ・ヘルス強化プロジェクト」(2006.06~2009.03)を立ち上げた。本プロジェクトでは、保健センターにおける質の高いリプロダクティブ・ヘルスサービスの提供とその利用頻度の向上、及び住民の安全で責任あるリプロダクティブ・ヘルス(主に家族計画)に関する行動変容の促進を目標に、医療従事者の研修、保健センターのマネジメント改善指導、コミュニティ保健ボランティアの育成、家庭訪問やワークショップ等を通じたリプロダクティブ・ヘルスの啓発活動、多方面での広報活動等に取り組んだ。

女性の、女性による、女性のための活動

本プロジェクトでは、住民によるコミュニティの保健ボランティアの活動が重要な役割を果たしている。ボランティアの7割は女性で、これは女性の保健に対する関心の高さと社会参加への意欲の表れといえる。顔見知りのボランティアによる説明は親しみやすく、また、人にはなかなか話しづらい家族計画のような話題についても相談しやすいことから、地域住民のリプロダクティブ・ヘルス意識向上に非常に効果的である。また、単に正確な知識を届けるだけでなく、自分自身やその家族の健康を考える機会を与えるほか、地域活動への参加は女性自身のエンパワメントにも繋がっている。ボランティア活動で最も期待されることは、リプロダクティブ・ヘルスの最も基本的なメッセージである、1)妊産婦定期検診のすすめ、2)産後健診のすすめ、3)出産間隔を3年以上あけることのすすめ、の3つを伝えることだ。

(フリップを使って説明するハウラさん:

写真提供JICA)

女性の立場から理解しやすいメッセージを

地域ボランティアのハウラさんは、保健教育のニーズの高いナワジャ村で、保健セッションを企画・開催している。この村は保守的な地域で、公の場で男女がともに席を並べてリプロダクティブ・ヘルスに関する話題を出すことはタブーとされている。ハウラさんも顔までベールを覆うなど気を遣う。セッションでは、プロジェクトで作成したフリップを一枚一枚見せながら、妊娠時の危険な兆候や、夫婦で決定する家族計画の重要性等について説明していく。フリップは字の読めない女性が多いことに配慮し、イラストが中心。使用する教材も、綿花採りや重い荷物の運搬といったマンベジの女性たちの日常生活をベースにしたもので、理解されやすいものとなるよう配慮されている。

(家庭訪問で熱心に語るゼイナさんと、

モスク内で住民の質問に答える

ガディール医師:写真提供JICA)

ボランティアと医師・助産師による2つのアプローチが効果大

地域ボランティアのゼイナさんは、熱心に家庭訪問を行っている。『村人は、健康状態がよくない時、保健センターを利用する必要がある。しかし、村人の多くは、保健センターが子どもの予防接種以外のサービスを無料で行っていることを知らない。だからこそ、私たちのような家庭訪問で、村人に広く保健センターのことを知ってもらうことが重要なのです。』一方、女性医師のガディールさんも、マンベジ郡内のどんな村にも出向いていって、熱心に教育活動を行っている。医療従事者によるセッションは専門的な立場から村人の質問に答えることができて説得力があり、住民の行動を変える大きな動力になる。親近感のある地域ボランティアと保健の専門家による働きかけという2つのアプローチが功を奏している。

鍵は男性の理解促進

爽やかな風が吹き抜け、

簡単な飲み物が用意されている

村長の家のサロン。

そこには男女が分け隔てなく集まり、

保健センター長の話を熱心に聞いている。

センター長はセンターの紹介や、

妊産婦検診の必要性を説明し、

助産師が避妊具の説明を行っている。

男性からも避妊について質問が出るなど、

活発な質疑応答が繰り返されている。

(写真提供 JICA)

本プロジェクトでは、女性のエンパワメントのみならず、パートナーである男性に、女性の健康や権利、夫婦の対等な対話の重要性などについての意識を高めてもらうための啓発活動にも力を入れている。具体的には、男性が集うモスクでの礼拝時に、宗教指導者から『出産間隔をあけることは、母子の健康に非常に大切であり、イスラムの教えにも反していない』と、イスラムの視点からリプロダクティブ・ヘルスの重要性を説明してもらった。また、男性の保健ボランティア活動への参加も積極的に促し、家庭訪問などで男性同士気兼ねなく質問をしたり、情報を提供することができるようになり、一般男性にもリプロダクティブ・ヘルスに関する理解が深まった。このように、コミュニティの実力者を味方につけた地道な活動が成功の鍵だった。

まとめ

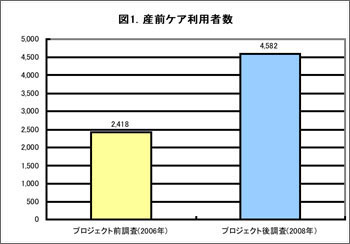

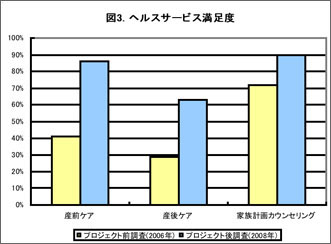

本プロジェクトは、リプロダクティブ・ヘルスと女性のエンパワメントを結び付けた、総合的かつ革新的な取組であった。特に、アラブ圏において、リプロダクティブ・ヘルスの概念は文化的、社会的に非常に繊細なテーマであったが、あえてそれに取り組んだ先駆的なプロジェクトであったと大きな評価を受けている。本プロジェクトを通して、保健センターにおけるリプロダクティブ・ヘルスサービスの質や、産前ケア利用者数(図1)、家族計画実行率(図2)が向上したのみならず、リプロダクティブ・ヘルスサービスを受けた住民の満足度も大幅に増加した(図3)。また、本プロジェクトでは広報活動にも力を入れており、新聞、ラジオ、テレビ等において紹介された数は43回にも及ぶ。2009年1月には、本プロジェクトのコンポーネントや思想、気づきなどに関するプレゼンテーションを、シリア全県を対象として行い、マンベジでの経験を全国的に役立てるためのワークショップを開催。シリア全14県中13県からプライマリーヘルスケア局長及びリプロダクティブ・ヘルス課長が出席し、『すぐにでも実施してみたい』という意欲的な声が聞こえた。現在、本プロジェクトは『マンベジモデル』として全国的な普及モデルとなり、他の地域にも広まりつつある。そして、プロジェクト終了を間近に控えたマンベジでの最後のイベントで、マンベジ郡保健事務所長は胸を張って言った。『次回シリアに来るときは、マンベジがどのくらい成長しているのか楽しみにしていてほしい。』 プロジェクト関係者からのこの力強い言葉は、マンベジモデルの全国普及が可能なのではないかとの期待を抱かせた。