アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ

北大西洋条約機構(NATO:North Atlantic Treaty Organization)の概要

平成21年7月

1.成立の経緯

(1)第2次世界大戦後の東欧諸国の共産化を背景とした東西対立の激化の中で、1940年代後半から西欧防衛同盟の必要性が強調され、まず、英、仏、ベネルクス3国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)の5か国によるブリュッセル条約機構(1948年3月)が成立した。

(2)以後、1)ブリュッセル条約加盟5か国がその目的を達成するには米国の支援を必要としたこと、2)米国も西欧防衛の必要性を認識したこと、により1948年11月のバンデンバーグ決議(米上院において米国の対西欧防衛協力を明確に打ち出した決議)を経て、1949年4月4日、ブリュッセル条約加盟国を核とし、米国、カナダの北米2か国及び欧州10か国により「北大西洋条約」が署名され、同年8月24日に発効した。

2.目的

北大西洋条約の目的は、1)国連憲章の目的及び諸原則に従い、2)自由主義体制を擁護し、3)北大西洋地域の安定と福祉(well-being)を助長し、4)集団的防衛並びに平和及び安定の維持のためにその努力を維持すること、とされている(「北大西洋条約」前文)。

3.加盟国(28か国)

ベルギー、カナダ、デンマーク、仏、アイスランド、伊、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、英、米(以上、原加盟国12か国)、ギリシャ、トルコ(1952年2月)、独(1955年5月当時「西独」)、スペイン(1982年5月)、チェコ、ハンガリー、ポーランド(以上1999年3月)、バルト3国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア(以上2004年3月)、アルバニア、クロアチア(以上2009年4月)

4.組織及び機構

(1)主要意思決定機関

(イ)北大西洋理事会(NAC: North Atlantic Council)

- 加盟国28か国の代表により構成されるNATOの最高意思決定機関で、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。

- 閣僚レベルで慣例により年2回開催される。NACの枠組みで開催される閣僚級会合は、外相及び国防相によるものもがあり、また「NATO首脳会合」として、首脳レベルで開催される場合もある。NAC会合で議長を務めるのは、閣僚級でも首脳級でもNATO事務総長。

- NATOの運営その他に関する通常の政策決定を行うのは、常駐代表(大使)による会合で、原則として毎週(週に1回)、NATO本部で開催される。「常設理事会(PC)」とも呼ばれるが、これも制度的にはNACの会合であり、あらゆる問題について最終的な決定を行うことができる。加盟各国は、NATOに常駐代表部を設置しており、常駐代表は文民の大使(外交官)。

(ロ)常設軍事委員会(MC: Military Committee)

- 加盟28か国の参謀総長(Chief of staff)により構成。NATOの軍事実務面における最高意思決定機関。NAC、DPC及びNPGの政治的権威の下におかれている。

- 参謀総長レベルでは少なくとも年3回開催。それ以外は、常設軍事委員会として参謀総長の任命する常駐軍事代表で会合される。

- NAC、DPC及びNPGに軍事的側面から勧告を行うことが主たる任務。その他、兵器標準化局、航空研究開発顧問団、NATO防衛大学等の軍事組織を統括する。

(ホ)その他の各種委員会及びグループ

- NATO部内の協議の場として、政治委員会等その他多くの委員会及びグループが分野毎に組織され頻繁に会合している。

5.NATOの基本戦略(「新戦略概念」2010年)

(1)2010年11月に開催されたリスボン首脳会合は、1999年4月のワシントン首脳会合以来11年振りに新たな「戦略概念」(以下「新戦略概念」という。)を採択。新戦略概念は、21世紀の安全保障環境における新たな課題により効果的に対処するため、NATOの役割を再定義。

(2)「新戦略概念」の骨子

(イ)NATOの任務

- 「集団防衛」、「危機管理」及び「協調的安全保障」がNATOの中核的任務。

- NATOは、いかなる国も敵とはせず、加盟国の領土及び国民の防衛が最大の責務。

(ロ)防止・抑止

- NATOは、国民の安全に対する脅威を抑止・防護するために必要なあらゆる能力を保持(具体的内容は、以下のとおり。)。

- 核・通常兵力の適切な調和を維持。核兵器が存在する限りNATOは核の同盟。

- 弾道ミサイル攻撃から国民及び領土を防護するミサイル防衛能力を集団防衛の中核として開発。ミサイル防衛に関し、ロシア及び欧州・他の大西洋地域のパートナーと積極的に協力。

- 大量破壊兵器(化学兵器、生物生物兵器、核兵器等)の脅威、サイバー攻撃、国際テロに対する防衛能力の更なる向上。

(ハ)危機管理を通じた安全保障

- NATO加盟国の領土及び国民の安全保障上の直接の脅威となり得る域外の危機・紛争に対し、可能かつ必要な場合には、危機の防止・管理、紛争後の安定化及び復興支援に関与。

(ニ)国際的安全保障の促進

- 冷戦後、欧州の核兵器は大幅に削減されたが、更なる削減には、ロシアによる核兵器の透明性向上、核兵器のNATO加盟国から離れた位置への配置転換が必要。

- 既存のパートナーシップを更に発展させるとともに、平和的な国際関係に対する関心を共有する国・機関との政治対話及び実務協力を促進。

(ホ)ロシアとの関係

- NATO・ロシア間の協力は、戦略的に重要。ミサイル防衛、テロ対策、海賊対策を含む共通の関心分野における政治対話及び実務協力を促進。

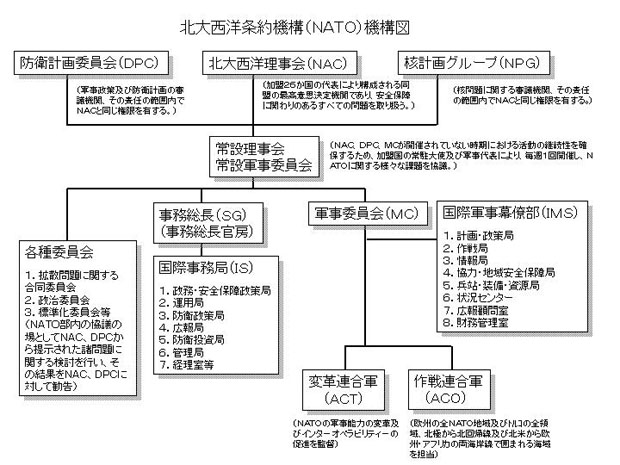

参考 北大西洋条約機構(NATO)機構図