気候変動

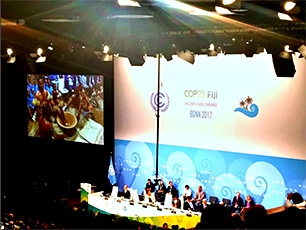

国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23),京都議定書第13回締約国会合(CMP13),パリ協定第1回締約国会合第2部(CMA1-2)等

11月6日から17日まで,ドイツ・ボンにおいて,国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23),京都議定書第13回締約国会合(CMP13),パリ協定第1回締約国会合第2部(CMA1-2)が行われた。我が国からは,中川環境大臣,外務・経済産業・環境・財務・文部科学・農林水産・国土交通各省の関係者が出席した。

今次会合における日本政府の対応,具体的な成果及び評価は以下のとおり。

1 概要

(1)パリ協定の実施指針

日本は,パリ協定の実施指針等に関する議論において,日本が重視する「NDC(2020年以降の温室効果ガス削減目標)」,「透明性枠組み」,「市場メカニズム」を含む議題において,技術的な内容についての提案を行った。また,一部の途上国より,先進国と途上国との間でパリ協定に基づく取組に差異を設けるべきとの強い主張や各議題のスコープを拡大しようとする動きがあり,これに反対する先進国との間で意見に隔たりが見られた。これに対し,他の先進国とともに,全ての国の取組を促進する指針を策定する必要があり,先進国と途上国とを二分化した指針とすべきではないこと等を主張した。

来年の採択に向けて技術的な作業を加速化するため,それぞれの分野の議論の進捗状況に応じ,各指針のアウトラインや要素が具体化された。

(2)タラノア対話

2018年の促進的対話(以下「タラノア対話」(注))のデザインについて,議長国とのコンサルテーションが行われた。日本は,タラノア対話が2020年のNDCの提出・更新に向けた前向きな機会となるよう議長国をサポートし,議長国のリーダーシップによる今次会合でのデザインの完成に貢献した。

(注)促進的対話とは,温室効果ガスの削減に関する世界全体の努力の進捗状況を検討するために実施されるもの。議長国フィジーの提案により,フィジー語で透明性・包摂性・調和を意味する「タラノア」が使われることとなった。

(3)グローバルな気候行動の推進

中川環境大臣は,各国の閣僚級(米国,カナダ,EU,フィジー(COP23議長国),中国等)との会談を実施し,各国が団結して温暖化対策に臨む力強いメッセージを出していくことが必要である旨述べた。

また,日本政府としてジャパン・パビリオンと題するイベントスペースを設置し,10月30日に発表した「日本の気候変動対策支援イニシアティブ2017」,Innovation for Cool Earth Forum(アイセフ)による我が国のイノベーション技術のロードマップの発表をはじめ,国,各種機関・組織,研究者等の取組の紹介や議論を行うイベントを多数開催し,気候変動対策に関する我が国の貢献等について紹介した。

(4)閣僚級会合における中川環境大臣ステートメント

来年のCOP24でのパリ協定の実施指針の採択に向けたCOP23での交渉の進展や,議長国フィジーによるタラノア対話の基本設計の取組に貢献する旨を表明した。また,これまでの我が国の世界への貢献や国内外における取組,非政府主体の取組支援,IPCC総会の日本開催誘致の意向等について表明した。さらには,様々な主体による気候変動対策等に係る情報の透明性の向上を支援する「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ(通称:見える化パートナーシップ)」の設立と,その一環として「透明性のための能力開発イニシアティブ(CBIT)」への500万ドルの拠出,全世界の温室効果ガス排出量を観測するための人工衛星「いぶき2号」の打ち上げによる取組強化等を表明した。

(5)気候資金

2020年において気候資金を1000億ドル供与する目標に向けての着実な進捗が各国から改めて確認された。また,適応基金については,2018年にパリ協定下で役割を果たすとの決定に向け,建設的な議論が行われた。更に,パリ協定第9条5により締約国より提供される情報の特定作業については,来年より実施に関する補助機関(SBI)で扱うことが決定された。

(6)市場メカニズム

二国間クレジット制度(JCM)に署名した17か国が一堂に会する「第5回JCMパートナー国会合」を開催した。その場で17か国の代表者とJCMの進捗を歓迎し,JCMプロジェクトのさらなる形成と実施の支援を行うことを共有した。また,「炭素市場に関する閣僚宣言」に関するイベントをジャパン・パビリオンにおいて主催し,既署名国であるニュージーランド,カナダよりそれぞれアウピト・ウィリアム・シオ太平洋島嶼国担当大臣,ステファン・ディオン大使(前外務大臣)が参加するとともに,シンガポールよりマサゴス・ズルキフリ環境水資源大臣が参加し,新たに本取組への参加が表明された。

(7)その他

会合冒頭において,途上国より2020年まで(パリ協定に基づく具体的な取組の開始前)の取組についてCOPで扱うことが提案され,日本は,2020年の温室効果ガス削減目標の達成に向けた取組,途上国支援等を着実に行ってきていることを発信するとともに,実際の行動を推進することが重要である旨主張した。議論の結果,2018年及び2019年のCOPにおいて,全ての国の2020年までの取組についての対話等を行うこと等が決定された。その他,損失及び損害に関するワルシャワ国際メカニズム,ジェンダーと気候変動,地域社会及び先住民に係るプラットフォーム,2018年~2019年の事務局予算等に関するCOP/CMP決定,また,農業に関して,食料安全保障への対応も考慮しつつ,初めて具体的な作業に向けたCOP決定が採択された。

(8)次回会合

次回COP24は,2018年12月にポーランド・カトヴィツェで開催される。

2 評価

今回のCOP23に際し,日本は,ア パリ協定の実施指針に関する議論の推進,イ タラノア対話のデザインの完成,ウ グローバルな気候行動の推進の3点を主な目的として臨んだ。これらの3点については,会議の各局面を通じておおむね達成できたと評価している。また,交渉及びグローバルな気候行動の推進の両面から議長国フィジーをサポートすることができた。他方,一部途上国より,パリ合意の微妙な解釈のすき間をついて先進国と途上国の取組に差を設けるべきとのパリ協定採択以前の主張等のパリ協定における合意事項を逸脱する動きや全ての議題を均等に扱おうとする動きがあることは注意を要する。引き続き一部途上国とその他の国で明確な主張の違いがあるところ,COP24における指針の採択に向け,今後いかにパリ合意のマンデートを維持しつつ,建設的に実施指針をまとめていくかが課題となる。