政府開発援助大綱は、政府開発援助をより効率的・効果的なものとするために、政府が進めるべき一連の改革措置を援助政策の立案および実施体制、国民参加の拡大、効果的実施のために必要な事項の3つに分けて示しています。以下では、大綱の構成に従って、2007年度に進められた政府開発援助改革の取組状況について説明します。

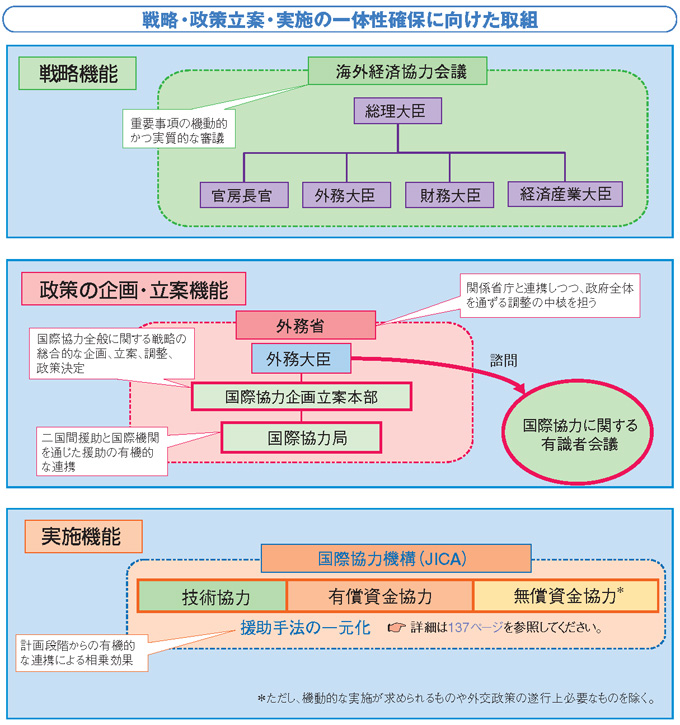

日本では1府12省庁(注188)が政府開発援助に携わっています。政府開発援助の実施に当たっては、戦略を策定する海外経済協力会議と政策の企画立案および政策全体の調整の中核となる外務省が密接に連携し、各府省庁による政府開発援助が相矛盾することなく立案され、政府開発援助を戦略的に実施し最大限の効果を発揮することが重要です。

2006年4月に内閣に設置された海外経済協力会議は、内閣総理大臣を議長とし、内閣官房長官、外務大臣、財務大臣および経済産業大臣が、海外経済協力に関する重要事項を機動的かつ実質的に審議しています。これまでにアジア、アフリカ、中国、イラク、インド、アフガニスタン、資源・エネルギー、環境、法制度整備支援、平和構築にかかる政府開発援助の方針や政府開発援助の量と質を巡る課題などについて審議が行われています。

2006年8月に設置された外務省国際協力局は、二国間援助と国際機関を通じた援助にかかる政策を総合的に企画・立案するとともに、政府全体を通ずる調整の中核役となっています。さらに、関係府省庁との連携も重要です。例えば、政府開発援助関係省庁連絡協議会、技術協力連絡会議、政府開発援助評価連絡会議などを開催し、関係府省庁との情報共有や意見交換を行い、関係府省庁の知見を活用しています。また、外務大臣の下に設立された国際協力企画立案本部では、国際協力局と地域担当局などが協議し、国際協力の重点方針・地域別重点課題や重点課題の取り進め方の議論をするなど、外交政策全体の中での役割を常に確認しつつ、効果的な政府開発援助の企画・立案に努めています。さらに、2007年以降、外務省では、国際協力に専門的知見・経験を有する国内各界の代表(学者、言論界、経済界、NGO)からなる「国際協力に関する有識者会議」を設置しています(注189)。この会議では、外務大臣からの諮問(注190)を受けた有識者の声を政策に反映させるべく、幅広く議論を行っており、2008年1月には、高村外務大臣(当時)に対し、議論の「中間報告」が提出されました。このほか、外務省においては、分野別の課題に適切に対処するため、タスクフォースによる分野別の議論を進めています。例えば、保健タスクフォースでは、関係省庁やJICAなどとの間でTICAD IV、G8北海道洞爺湖サミットなどをテーマに具体的政策について議論を重ね、これらの国際会議における日本のリーダーシップ発揮に貢献しています。

政府においては、海外経済協力会議における議論などを通じ、国・地域や分野ごとに明確な戦略を設けるとともに、国別援助計画などの策定を通じ、より戦略的な国際協力の企画・立案を進めています。外務省や各府省庁が企画・立案した政府開発援助政策に基づき、実際の政府開発援助事業を実施するのは、主に実施機関となります。外務省では、海外経済協力会議の議論の結果や、外務省が作成する年度ごとの重点方針を実施機関に伝達し、迅速に援助の実施に反映できるよう実施機関との連携を図っています。

2008年10月、これまで技術協力の実施と無償資金協力の実施促進を行ってきた旧JICAと円借款の実施を担当していた旧JBICの海外経済協力部門が統合され、新JICAが誕生しました。また、外務省が実施してきた無償資金協力の実施業務の一部も新JICAに移行し、これにより新JICAは、技術協力、有償資金協力(円借款など)、無償資金協力という3つの援助手法を一元的に実施することになりました。新JICAは、政府が策定する政策に基づき、援助手法間で相乗効果を発揮し、案件を効率的・効果的に実施することが期待されています。

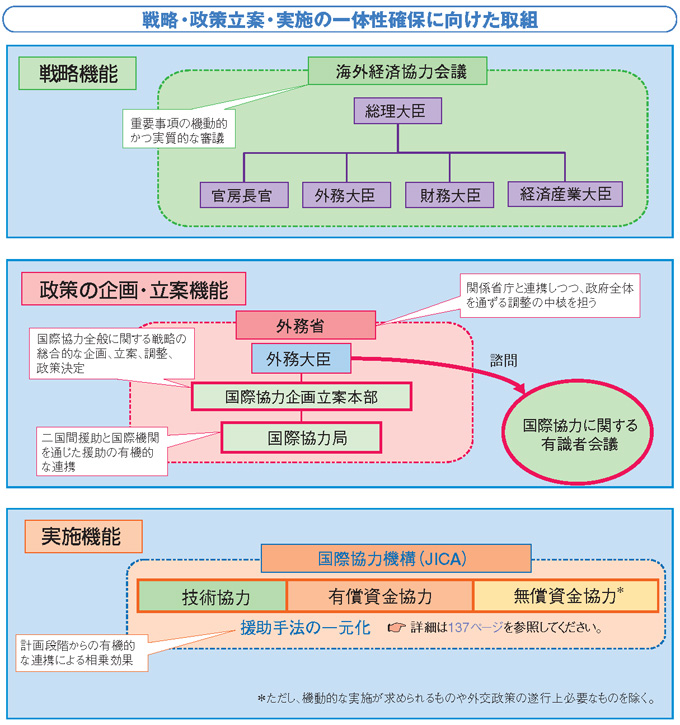

政府開発援助の戦略性・透明性・効率性の向上や説明責任の徹底を図るためには、国別の援助戦略構築における現地の役割の強化が必要です。政府開発援助大綱や政府開発援助に関する中期政策では、現地機能強化の方針が打ち出されています。現場での機能強化のため、援助政策の策定・実施過程において、在外公館およびJICA現地事務所などで構成される現地ODAタスクフォース(現地TF)が主導的な役割を果たしています。

開発途上国にとって何が開発上の優先課題になっているのか、その中でもどのようなことに日本の貢献が求められているのかを総合的かつ的確に把握するためには、現場の意見を踏まえなくてはいけません。さらに、現地TFでは、その国についての知見や経験を持つ人材の活用や現地に精通した援助関係者との連携などを通じて現地の経済社会状況などを十分に把握できるように日々努力しています。

また、開発途上国による援助需要の把握に加えて、現地TFでは、日本の援助の方向性や重点分野などを示す国別援助計画の策定への参画、開発途上国政府との政策協議実施、ほかのドナー国や国際機関との連携への参画、援助手法の連携や見直しに関する提言、援助候補案件に関する提言など、幅広い役割を担っています。例えば、開発途上国政府のオーナーシップの下に、援助国を含む関係機関が協力し、貧困削減戦略文書(PRSP(注191))の策定・見直しが進められている動きに合わせて、現地ベースでの援助協調が各地で本格化しており、日本も積極的に参加しています。中米では、各国の現地TFが連携し、広域での協力を進める取組を行っています。

さらに、このような援助協調の動きに的確に対応すべく、在外公館では、外部からの有為な人材を積極的に活用しつつ、一層効率的・効果的な援助を実施しています。例えば、2006年度から経済協力調整員制度を設け、在外公館において援助協調にかかわる情報収集・調査や日本の政策についての対外発信および提言を行う体制をとっています。

日本の援助は長年開発途上国からの要請に基づいて援助を実施するという要請主義をとってきました。しかし、開発支援が十分な効果を上げるためには、開発途上国との緊密な政策協議を通じて、互いの認識や理解を共有していくことが必要です。こうしたことから、自助努力支援という観点から引き続き開発途上国からの要請を重視しながらも、要請を受ける前段階において相手国政府関係者との間で政策協議を実施し、開発途上国の開発政策や援助需要を十分に把握し、日本の援助政策との調整を図っています。

政策協議の強化に向けた取組として、現地ODAタスクフォース(現地TF)による活動が挙げられます。現地TFによる現地政府との活発な政策協議によって、中期的視点から見た重点分野や政策・制度上の課題について開発途上国と認識を共有しています。さらに、日本の援助政策と開発途上国の開発政策の調和を図り、より効率的、効果的な援助政策の実施を目指しています。

日本は、日本の民間企業、NGO(注192)、大学、地方自治体、国際機関やほかのドナー国などとも連携しながら国際協力を行っています。

開発途上国の持続的成長のためには、民間企業の役割が不可欠です。また、民間企業の活動は、雇用促進や技術移転、貿易投資の拡大など、政府開発援助だけでは達成できない開発効果を途上国にもたらすことができます。このような観点から政府開発援助と民間企業との連携は非常に重要であり、政府もこれまで様々な取組を行ってきました。

円借款については、2002年度から日本企業の優れた技術やノウハウの移転を目的とした本邦技術活用条件(STEP(注193))制度を実施しています。2007年度は、ケニア、モンゴル、ベトナムに対して本制度による円借款を実施しました。無償資金協力についても、日本の優れた技術の活用などにより、「顔の見える援助」の実施に努めています。国際協力に関する有識者会議は、2008年1月、外務大臣に中間報告を提出し、さらなる官民連携の必要性と有効性について提言しています。この報告などを受けて、2008年4月、民間企業との連携強化のための新たな施策「成長加速化のための官民パートナーシップ」が発表されました。

日本のNGOは、様々な形の資金協力などを得て、開発途上国における保健、教育、水供給などの分野において、幅広く、きめ細かい援助を実施しており、日本国内外で高く評価されています。NGOは、①途上国・地域のコミュニティレベルでの活動によるきめ細やかな支援が可能なこと、②大規模自然災害の発生時、現場での迅速かつ柔軟な緊急人道支援活動が展開できること、③日本の「顔の見える援助」という点、④政府では手の届かない地域での活動が可能なこと―などから見ても重要です。近年、NGOは開発援助、緊急人道支援のみならず、環境、人権、貿易、軍縮などの分野での活動を行っており、国際社会においてますます大きな役割を果たすようになっています。政府開発援助大綱や中期政策においてもNGOとの連携の推進の必要性が記述されており、日本としては、日本のNGOの能力強化のため、様々な活動を実施しています。

JICAでは、2007年度以降、NGOなどの民間団体が持つノウハウを活用するため、プロジェクト形成段階において、調査内容について広く提案を募集する「民間提案型」プロジェクト形成調査(注194)を行っています。また、民間の活力を積極的に活用するため、業務実施契約に基づく技術協力プロジェクトなどにより、2007年度は、188件のプロジェクトの実施を民間団体に委託しています。こうした業務実施契約に基づく技術協力プロジェクトには、NGOや大学が委託先となり実施されるケースも見られるようになり、多様な団体のノウハウの活用が進んでいます。

NGOが円滑に援助活動をできるように様々な協力を実施しています。資金面については、NGOが実施する経済・社会開発活動に対する事業資金として、日本NGO連携無償資金協力があります。2007年度には、26の国と地域において41団体の64事業に対し、また、ジャパン・プラットフォーム(JPF(注195))を通じて12か国において18団体の60事業に対して、合計約26億円の資金提供を行いました。また、JICAでは、従来からNGOや地方自治体などが提案する案件に対し、開発途上国の地域住民の生活向上に直接貢献し、政府が定める国別援助計画に沿っているものについて事業の委託を行う草の根技術協力を実施しています。特に、この協力制度の中の草の根パートナー型では、国際協力に一定の実績を有しているNGOなどの団体が蓄積してきた経験や技術を活かした開発途上国への支援を行っています。

近年、日本のNGOは国際協力の現場において目覚ましい活動を行い、高い評価を得ており、NGOの役割に対する期待の高まりを受け、その専門性や事業実施体制の強化が必要となっています。このような観点から、NGOの組織強化や人材育成などへの協力のため、外務省やJICA、(財)国際開発高等教育機構(FASID(注196))などが、政府資金により様々なプログラムや研修制度を充実させています。

また、外務省では、NGO相談員制度を実施しています。この制度では、外務省から委託された国際協力分野で経験と実績を有する日本のNGO職員が、電話や面談による通常の相談対応のほか、国際協力イベント、セミナーなどに出張し、NGOの設立、組織の管理・運営といった、NGOに関する市民やNGO関係者からの相談や照会にこたえています。また、NGO専門調査員制度を設け、特定分野や業務における専門性の向上や組織機能強化のため、高度な知識や技術、専門性などを有する人材を専門調査員として一定期間派遣することによって、NGOの能力向上を目指しています。さらに、外務省は、NGOの組織強化と能力向上を図るNGO研究会を主催しています。この研究会では、NGOが直面する共通課題に関する学習会やシンポジウムなどを実施しており、2007年度は、「ネットワークNGOのあり方」、「保健分野におけるNGOと国際機関との連携」、「人間の安全保障におけるプロテクション」の3分野で実施しました。

また、JICAでは、従来から、NGOスタッフのための研修として、途上国でのプロジェクトの実施能力を向上するためのプロジェクトマネージメント研修や国内での広報・資金調達能力を強化するための組織マネージメント研修などNGO人材育成研修を実施しています。

政府は、NGOとの連携の強化に努めています。1996年以降、NGO・外務省定期協議会を開催し、日本の援助政策や日本NGO連携無償資金協力などの制度についての討議を活発に行っています。また、2002年以降、現地でのNGOとの意見交換の場として通称「ODA大使館」を開設し、これまでに、ネパールやスリランカをはじめとする13か国で、大使館関係者、援助実施機関、NGO関係者が政府開発援助の効率的・効果的実施について協議しています。例えば、2007年度は、アフガニスタンにおいて、治安情勢や安全対策について話し合われました。

さらに、実施機関である旧JICAおよび旧JBICの海外経済協力業務においても、効果的な国際協力のための市民の理解と参加を促進するNGOとの協議会が定期的に開催されてきました。加えてJICAでは、関連委員会として、NGOとの連携事業全般についての意見交換の場としてのNGO-JICA連携事業検討会、NGOとの効果的な開発教育の推進のための開発教育小委員会、事業評価を通じたNGOとの情報共有および教訓・提言の抽出を行う評価小委員会が開催されてきました。

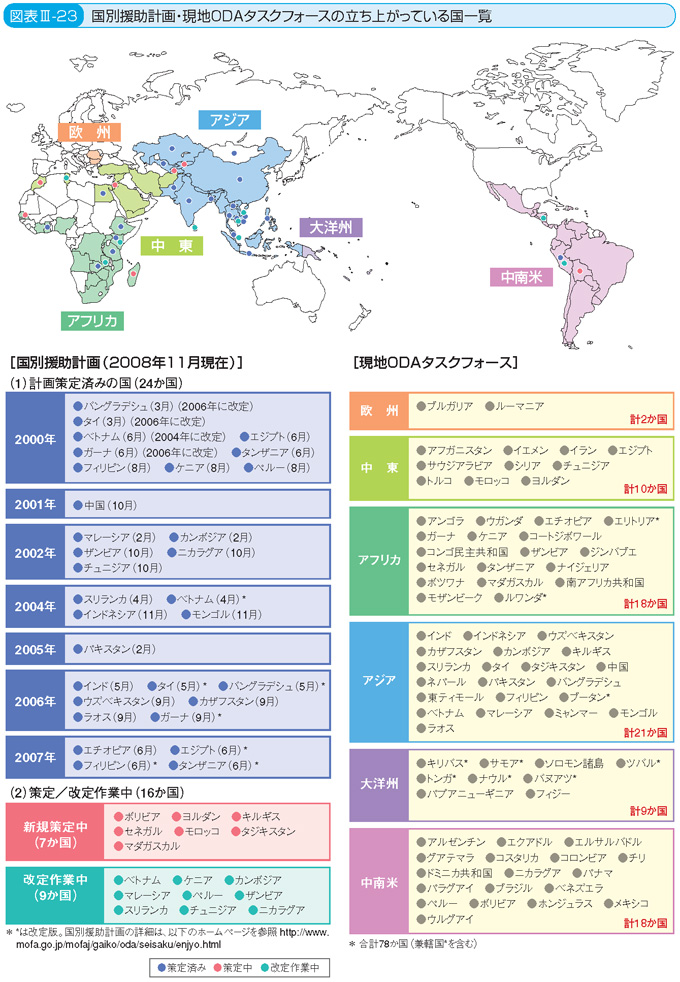

このような国内外におけるNGOとの協議に加え、2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立されたジャパン・プラットフォームには、日本のNGOが2008年8月現在で、30団体が参加し、緊急人道支援の際には、事前に供与された政府開発援助資金や一般企業・市民からの寄付金を活用して、迅速な援助を実施しています。例えば、ミャンマーにおけるサイクロン「ナルギス」被災者支援、バングラデシュでのサイクロン「シドル」被災者支援、南部スーダン避難民支援、イラク周辺の避難民支援などの活動を展開しています。今後とも、NGOの抱える諸問題や要望に配慮しつつ、対話を一層重ね、連携・協力の充実、多様化に努めていきます。

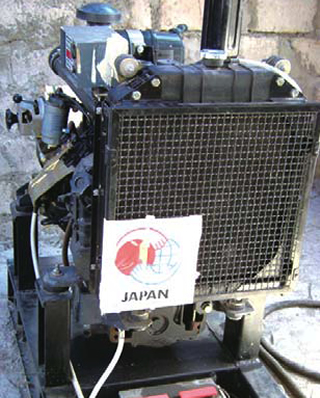

日本政府が供与した揚水ポンプ(イエメン)

国際協力において大学や地方自治体が蓄積してきたノウハウを用いることは、有益かつ効果的な政府開発援助の実施につながります。JICAでは、事業の質的向上、援助人材の育成、地方発の事業展開の活性化などの効果を期待し、専門家の派遣、研修員や留学生の受入、草の根技術協力事業、連携講座の実施など、様々な事業の場面で大学や地方自治体と連携してきました。

また、近年では、技術協力プロジェクトの実施を大学との契約により包括的に行うケースも増えています。その背景には、個々の大学の持つ知的資産を、事業の活性化や質の向上、援助人材の育成に役立てたいという期待があります。一方、大学にとっては、JICAと連携することで開発途上国の現場にアクセスしやすくなり、実践的な経験を得られるという利点が考えられます。例えば、組織的な協力関係を構築し、事業の相乗効果を高めることを目的に、大学との間で包括的な連携の枠組み(連携協力協定や覚書)を導入し、帯広畜産大学、北海道大学、広島大学をはじめとする13大学との間で9つの協定・覚書を締結しています。今後も、大学の知見を国際協力事業に活かすべく、大学との連携に一層努めていきます。

円借款事業に関しても、日本の大学や地方自治体などの優れた知見や経験を取り入れながら国民参加型の円借款事業を推進しています。2007年度には、中国の貧困学生支援策に対する調査やカンボジアの天然ゴム産業に関する調査などの23件の調査を大学に委託して実施しました。また、その他の調査や事業事後評価、人材育成事業における開発途上国からの留学生・研修生の受入などについても、大学との連携により実施しています。さらに、インドの上下水道整備事業の計画段階において、東京都水道局と協力して経験・知見をインド側の関係機関と共有しました。このほか、日本の団体との連携機会の発掘を目的の一つとして「円借款パートナーシップセミナー」を開催しました。2007年度は日本各地から集まった17団体が参加し、インドネシアを訪問しましたが、帰国後も参加団体間で今後の連携の可能性などについて活発な議論が交わされました。

さらに、円借款業務における協力関係を強化するため、12大学との間で協力協定を締結しています。このように、様々な場を通じて大学や地方自治体などとの連携を行うことにより、効率的・効果的な円借款事業の実施に向けた取組を進めています。

開発途上国の地方自治体や、NGOとの連携を図ることも重要です。日本は、主に草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、これら関係者が実施する経済社会開発事業を支援しています。この協力は、草の根レベルに直接利益となるきめ細やかで足の速い支援として開発途上国でも高く評価されており、開発途上国の開発に有益なだけではなく、NGOや市民社会の強化も期待できます。

2007年度には、イエメンの険しい山岳地帯に位置するイッブ州ファラア郡ギヤース村の住民が、不衛生な水供給システムによるマラリアの発生などに悩んでいたことから、ファラア郡地方議会が行う給水網整備計画事業の実施を支援しました(注197)。具体的には、揚水ポンプ設置および給水パイプラインの敷設を通じ、同村の給水環境を改善させ、教育・保健を含む同村の生活環境の総合的な向上を図りました。

近年、国際的にも開発援助に対する成果重視の風潮が高まっており、MDGsなどの国際社会共通の目標達成のために様々な援助主体が協調して援助を実施する動きが加速化しています。現在では、多くの支援相手国において保健や教育などの分野ごとに援助協調のための作業部会が形成され、それらの国における分野別開発戦略に沿って、プログラム形式の支援が実施されています。日本もバングラデシュにおける教育、タンザニアでの農業、ボリビアにおける水など、多数のプログラムに参加しています。

また、アフリカやインドシナ地域を中心に共同援助戦略や援助協調枠み組文書が作成されており、日本もウガンダ、ザンビア、ガーナ、タンザニア、ベトナム、カンボジア、ラオスなどでこれらの枠組み文書に参加しています。

このように援助協調の取組が活発化する中、日本はウガンダ、エチオピア、ガーナ、ケニア、ザンビア、スーダン、セネガル、マダガスカル、モザンビークなどといった、特に援助協調の盛んなアフリカ諸国の在外公館に援助協調を専門に行う経済協力調整員を配置し、他国政府や援助実施機関、NGOなどと連携強化のための情報収集、意見交換、対外発信などの業務を行っています。

日本と他の援助国による協調については、こちらも参照してください。