2008年4月、外務省と文部科学省は、両者の連携による「地球規模課題に対応する科学技術協力」を立ち上げました。この枠組では、日本と開発途上国の大学や研究機関などの間で科学技術の開発・応用や新しい知見の獲得のための共同研究を実施します。

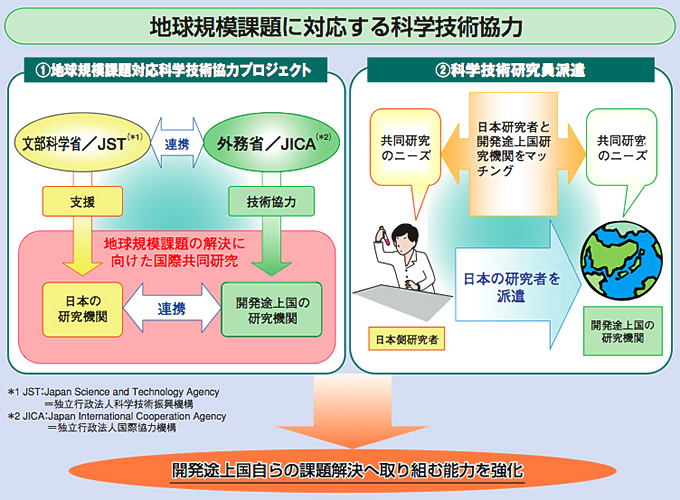

環境・エネルギー、防災、感染症対策などの地球規模課題は、日本のみでは解決できるものではなく、開発途上国との協力が重要です。「地球規模課題に対応する科学技術協力」では、「地球規模課題対応科学技術協力プロジェクト」および「科学技術研究員派遣」の2つの新制度により、これらの課題克服に貢献することを目指しています。対象地域は、アジアやアフリカ諸国などの政府開発援助の供与対象国としています。

2008年にJICAの技術協力の一つとして新たに創設されました。このプロジェクトでは、環境・エネルギー、防災、感染症などの分野において、日本と開発途上国の大学や研究機関などを独立行政法人国際協力機構(JICA)と独立行政法人科学技術振興機構(JST)が連携して支援し、日本と途上国での共同研究を推進していきます。技術開発や応用、新しい知見の獲得のための共同研究を通じて、途上国の大学・研究機関などの人材育成も目指していきます。JICAは、途上国で共同研究を行うために、日本からの研究者派遣、途上国からの研修員の受入、途上国での機材整備などを組み合わせた技術協力プロジェクトを実施していきます。その一方、日本国内における研究機関からの共同研究提案の募集・選考業務についてはJSTが実施し、国内での研究費用については、JSTが負担します。

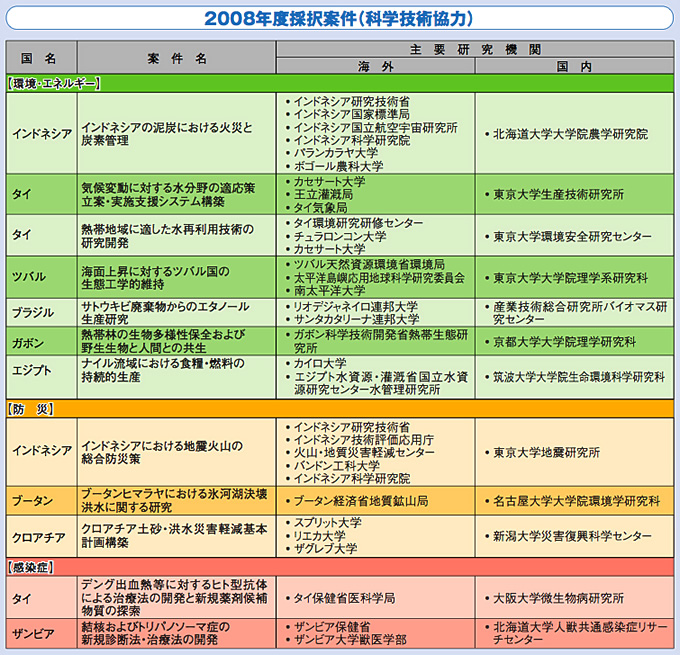

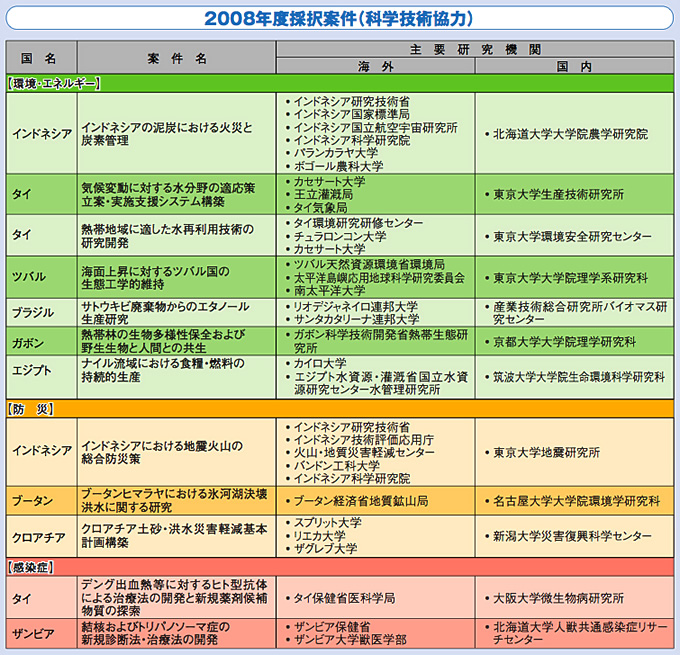

外務省/JICAは、2008年度初頭から開発途上国政府側の要望を調査し、途上国側のニーズや要望を把握してきました。地球規模課題対応科学技術協力プロジェクトについては、それに加え、文部科学省/JSTは、日本国内において大学や研究機関を対象に途上国研究機関などとの間の共同研究提案を募り、選考作業を行ってきました。その結果、2008年9月、これらの制度を利用する新規案件が12件採択されました。

環境・エネルギー、防災、感染症をはじめとする科学技術分野において、政府開発援助により日本の大学・研究機関などの研究者を途上国にJICA専門家として派遣し、開発途上国の大学・研究機関等との共同研究、およびそれを通じた研究能力向上を目指す制度です。派遣においては、途上国の大学・研究機関等のニーズと日本の研究者のニーズが合致することが前提となります。この制度を有効に機能させるために、独立行政法人日本学術振興会が、日本の研究者のニーズと外務省/JICAが把握した途上国のニーズをマッチングさせるためのデータベースを構築し、日本の研究者と現地の研究機関との間のマッチング支援を行います。