HIV/エイズ、結核、マラリアは、三大感染症と呼ばれ、世界での死者数が毎年約500万人(注)にも及んでいます。これらの感染症のまん延は、人類の安全に対する深刻な脅威となっており、国際社会全体が協力して取り組むべき大きな課題の一つです。特に開発途上国では、就労人口の30〜40%が既にHIVに感染している地域もあり、エイズ孤児や母子感染の急速な増加は、自国の開発を阻害する要因になっています。しかし、これらの感染症については、予防や治療も医学的に十分可能です。開発途上国の課題は、資金、人材、保健インフラの欠如であるといわれています。

このような中、2002年、開発途上国などにおけるエイズ、結核、マラリアの予防、治療、ケア/サポートのための事業にかかる無償資金の供与のため、スイスのジュネーブに世界エイズ・結核・マラリア対策基金(世界基金)が設立されました。2000年のG8九州・沖縄サミットにおいて、サミットでは初の試みとして、感染症対策が主な議題とされたことが契機となり、2002年1月の世界基金の設立につながりました。このような経緯から、日本は、世界基金の「生みの親」と呼ばれており、世界基金の設立が日本の国際社会におけるリーダーシップ発揮の代表的な例といわれています。

世界基金の大きな特徴は、支援国や開発途上国、政府や民間団体などの様々な主体が組織の運営政策決定プロジェクト形成や承認、実施に参画していることにあります。開発途上国に設置されている「国別調整メカニズム」と呼ばれる案件形成・申請を行う主体については、政府、国際援助機関、政府援助機関、NGO、民間財団、感染者コミュニティ、宗教団体、研究機関、民間セクターが参加しています。また、案件承認を行う理事会は、政府、NGO、民間セクター、民間財団、感染者コミュニティから構成されており、案件実施を行う資金受入責任機関も官民の各種団体が参加しています。また、世界基金自身は事業を実施せず、感染症対策を支援する資金供与のみを行っており、事業実施については、開発途上国政府や国際機関、NGOなどが担っています。案件形成、申請、実施モニタリングなどにおいては、開発途上国のオーナーシップの尊重と自立の促進のため、開発途上国の計画に沿った案件形成を行うことを理念としています。

世界基金では、2008年11月末現在までに140か国、621件の事業に対し、約146億ドルが承認されました。そのうち、約6割が深刻な問題を抱えるサブ・サハラ・アフリカ地域への支援となっています。承認された資金供与のうち、約61%がHIV/エイズ対策に、約25%がマラリア、約14%が結核に活用されています。

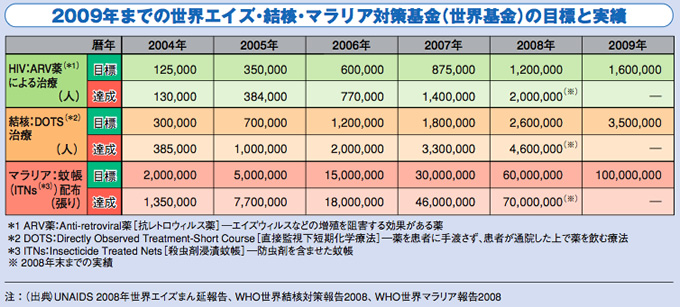

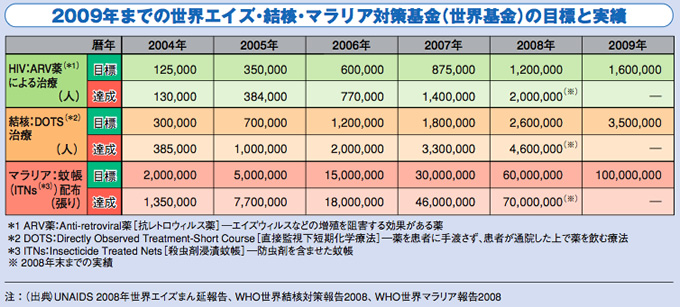

世界基金の活動は着実に成果を上げており、2007年末時点で約250万人の生命を救うことができました。

この世界基金の設立に主導的な役割を果たした日本は、現在も最高意思決定機関である理事会メンバーとして同基金の運営・管理に重要な役割を果たしています。日本はこれまでに約8.5億ドルを拠出しており、2009年以降も当面5.6億ドルの拠出を行うことを表明しています。また、2004年3月、日本では、政・財・官・学界のメンバー約20名からなる世界基金支援日本委員会(Friends of theGlobal Fund, Japan)が世界に先駆けて発足し、世界基金を支援しています。また、途上国による案件の実施においては、JICAや日本のNGOによる関与が増加しつつあります。世界基金の支援がより効果的に実施されるよう、日本としても様々な形で協力を行っています。