平和構築分野の人材育成事業の国内研修の様子(広島市)

多様化・複雑化する平和構築の現場ニーズを捉え、2007年度、中長期的な視点から平和構築の現場で必要となる実践的な能力を備えた文民を育成することを目的として「平和構築分野の人材育成事業」を立ち上げました。2007年度は、日本およびアジア諸国からの研修員29名を対象に、①国内研修、②海外実務研修、③就職支援―を3本柱とした研修事業を実施しました。現在、この研修を卒業した研修員の多くが平和構築の現場で活躍しています。

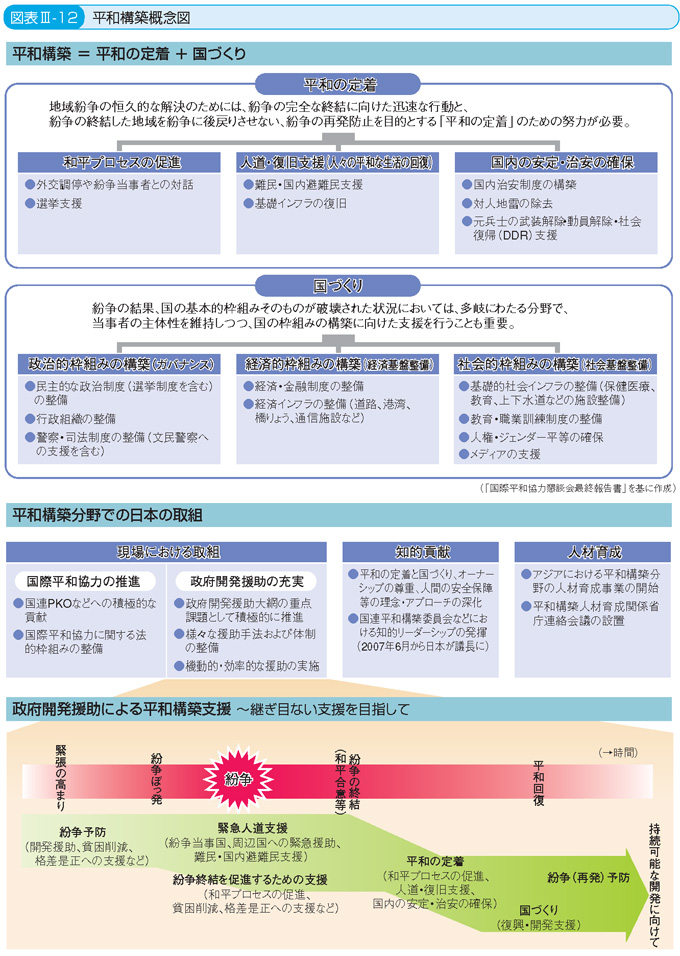

冷戦後の国際社会では、民族・宗教・歴史などの違いによる対立から地域・国内紛争が多発しており、その被害者の大多数は、子どもを含む一般市民です。紛争は、難民や国内避難民を発生させ、人道問題や人権侵害問題を引き起こします。また、長年の開発努力の成果を損壊し、莫大な経済的損失を生み出すことから、紛争は避けねばなりません。平和と安定は、開発と発展の前提条件といえます。

国際社会では、2005年、アナン国連事務総長(当時)報告を踏まえ、国連総会と安全保障理事会では、平和構築委員会の設立が共同決議されました。この委員会では、紛争状態の解決から復旧、復興および国づくりに至るまでの一貫したアプローチに基づき、紛争後の平和構築と復旧のための統合戦略の助言や提案を目的として活動しています。

政府開発援助大綱や中期政策においては、平和の構築を重点課題の一つとして掲げており、そのプロセスにおいて継ぎ目なく支援を行い、平和と安定を確保することを目指しています。具体的には、紛争下における難民支援や食糧支援などの人道支援や、選挙支援など和平(政治)プロセスに向けた支援を行い、紛争の終結を促します。そして、紛争終結後は、平和の定着に向けて、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR(注133))への取組、治安部門の再建など、国内の安定・治安の確保のための支援を段階的に実施するとともに、難民や国内避難民の帰還、再定住への取組を進め、基礎インフラの復旧を行うなど、復興への道筋をつけます。さらに、定着した平和を確立し、次の紛争が起こらないよう、国家、経済、社会の再建に向けて、行政・司法・警察機能の強化、経済インフラや制度支援、保健や教育といった社会セクターへの取組を進めます。このような継ぎ目のない支援を行うため、国際機関経由の支援と、無償資金協力、技術協力、円借款という二国間の支援を組み合わせて対処しています。2007年度には、インドネシアに対して、紛争予防・平和構築無償資金協力として同国のアチェにおける紛争被害地域再生のため、既存の情報・カウンセリング・紹介サービスセンターを活用し、研修やカウンセリング、支援計画作成の支援を国際移住機関(IOM)経由で実施しました(注134)。また、レバノン北部のパレスチナ難民キャンプであるナフル・エル・バーリド難民キャンプでは、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA(注135))を通じて、帰還難民の生活環境の改善や地域社会の能力構築にを目指し、シェルターなどの住宅支援やプレハブ校舎の建設などを実施しました(注136)。

そのほかにも、日本は、これまでイラク、アフガニスタン、スーダン、カンボジア、スリランカ、コソボ、東ティモール、ネパールなどにおいて平和の構築への具体的な取組を行ってきており、今後とも、同分野に政府開発援助を活用した取組を積極的に行っていきます。

日本は、これまでの平和構築分野全般での取組が評価され、2007年6月、国連の平和構築委員会の議長に選出されました。2008年12月までの議長任期の間、日本は、国連の安全保障理事会や総会をはじめとする諸機関との関係強化や、同委員会の検討、対象国への関心の喚起や支援の呼びかけなど、委員会の活動の強化と定着に努めました。

平和構築分野の人材育成事業の国内研修の様子(広島市)

多様化・複雑化する平和構築の現場ニーズを捉え、2007年度、中長期的な視点から平和構築の現場で必要となる実践的な能力を備えた文民を育成することを目的として「平和構築分野の人材育成事業」を立ち上げました。2007年度は、日本およびアジア諸国からの研修員29名を対象に、①国内研修、②海外実務研修、③就職支援―を3本柱とした研修事業を実施しました。現在、この研修を卒業した研修員の多くが平和構築の現場で活躍しています。

日本を含む国際社会は、イラクの平和と安定を回復し、定着させるために、イラクの国づくりへの支援を進めています。イラクが主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建されることは、イラク国民にとって、また、中東および国際社会の平和と安定にとって極めて重要であり、日本の国益にも直結します。

イラクでは、2005年に実施された国民議会選挙の結果を受け、2006年に新政府が発足しました。2007年5月には、政治、治安、経済、社会などの広範な分野にわたるイラク政府と国際社会の協力の在り方を定めた「イラク・コンパクト」発足に関する閣僚級会合がエジプトで開催され、74の国・機関が参加しました。このような国際社会の幅広い支持の下で、イラク政府によるさらなる主体的かつ自律的な取組を国際社会が支援していくことが期待されます。

中東地域の支援については、5. 中東地域も参照してください。

日本はこれまで、自衛隊派遣による人的貢献と政府開発援助による支援を「車の両輪」としてイラクの復興を支援してきました。自衛隊による支援については、陸上自衛隊が2004年初めから2006年7月まで、サマーワを中心に医療、給水、学校などの公共施設の復旧・整備といった人道復興支援活動などに従事しました。航空自衛隊による国連や多国籍軍の人員・物資の輸送活動については2007年度も実施されました。

政府開発援助では、無償資金による直接支援を2007年度末時点で16.9億ドル供与し、着実に実施しています。これまで行ってきた取組のうち、警察車両や消防車両の供与、サマーワ市ゴミ処理機材供与などの機材供与の9事業および移動式変電設備の供与、北部・中部の病院整備などの7事業は既に完了し、その成果が現地で実感されつつあります。2007年度には、紛争予防・平和構築無償資金協力を通じ、ファルージャ周辺住民50万人の母子保健サービス向上のため、ファルージャ母子病院の設置のための医療器材の供与などを国連開発計画(UNDP(注137))経由で実施することを決定しました(注138)。

イラクの復興が着実に進展するためには人材育成が重要です。日本は、様々な分野の研修事業を通じて、イラクの行政官や技術者に対する能力向上支援を行っています。2007年度末までにエジプトやヨルダンといった周辺国や日本で研修を受けたイラク人は約2,400名に上ります。さらに、大きな課題である国民和解の促進のため、イラク各宗派・民族の代表を招へいし、国民融和セミナーを開催しています。また、日本は、2007年度、イラクから7名の国費留学生を受入れました。

円借款による支援については、イラク側との協議や各種調査を経て、2007年度末までに、電力・運輸・石油・灌漑などの分野で10案件、約21億ドルの供与が決定しています。また、債務問題については、2004年にパリクラブにおいてパリクラブ諸国保有分におけるイラク債務(総額約362億ドル)の80%を3段階で削減する合意が成立したことを受けて、2005年11月に日本が有する約76億ドルの債権(日本は第1位の債権国)を3段階に分けて合計80%削減する内容の交換公文が日本・イラク間で署名されました。債務削減スケジュールは国際通貨基金(IMF(注139))支援プログラムと連動しており、2007年度末で第2段階まで進展しています。

途上国の債務問題への日本の取組については、(7)債務問題への取組を参照してください。

サマーワを中心とするムサンナー県では、自衛隊の活動と連携し、総額2億ドル以上におよぶ草の根・人間の安全保障無償資金協力や緊急無償資金協力による支援を実施してきました。特に、安全な飲料水の提供、電力供給の安定化、基礎的な医療サービスの提供、衛生状態の改善、教育環境の改善、生活道路の確保、雇用機会の創出、安全な生活を送るための治安回復および人材育成を優先課題として取り組んできました。また、円借款により、サマーワにおける橋りょうの新設や架替え、ムサンナー県における灌漑施設の復旧などを支援しています。

政府開発援助と自衛隊との具体的な連携事例としては、政府開発援助により供与した医療機材について、自衛隊医務官が使用方法などを指導したり、自衛隊が砂利舗装した道路を政府開発援助によってアスファルト舗装したことが挙げられます。

マーリキ・イラク首相と会談する橋本聖子外務副大臣

イラク復興支援に当たっては、国際協調の促進が重要です。この考えに基づき、2003年のマドリードでのイラク復興国際会議で設立されたイラク復興信託基金に、日本は、最大の拠出国として、4億9,000万ドルを拠出しました。この基金に対する拠出を通じて、国連機関や世界銀行は、様々な復興事業を実施しています。

日本は、医療、教育、給水などの分野でNGOを通じた支援も行っており、ジャパン・プラットフォーム(JPF)にこれまでに約2,600万ドルを拠出しました(2007年度末現在)。この拠出により、ジャパン・プラットフォーム傘下のNGOが、イラク北部3県の国内避難民・帰還民に対する緊急支援事業、バグダッドの小中学校修復事業、北部地域における医療支援事業など、計22件の事業を実施してきました。

このほかにも、ジャパン・プラットフォームに入っていない日本のNGOや国際NGOに対しても支援を行っています(注140)。日本のNGOを通じては、これまでサマーワ母子病院に対する新生児保育器などの医療機材の供与やサマーワ看護高等学校に対する教育用機材の供与などを実施しました。また、国際NGOを通じては、バグダッドのヤルムーク教育病院への医薬品・医療品の供与やムサンナー県での給水車による給水活動などを実施しています。

アフガニスタンは、20年以上にわたる内戦により、経済・社会インフラといった生活基盤そのものをはじめとして、国家の枠組みを形成する基本システムが破壊された状態が続いていました。同国においては、2001年9月11日に発生した米国同時多発テロ攻撃を受け、テロリズムの根絶に向けた国際社会の連帯において責任を果たべく国際的な協力が進められています。2004年には、新憲法が制定され、大統領選挙も行われました。しかし、今後の復興・開発に不可欠の基礎的インフラの整備や麻薬依存経済からの脱却、地方への支援の拡大が課題とされており、アフガニスタン政府と国際社会は協働して同国の再生に取り組んでいます。

アフガニスタンへの支援による和平・復興への取組が世界全体の平和と安定、さらには、テロの根絶・防止にもつながるという考えに基づき、日本は一貫して支援を継続してきました。2002年には、「アフガニスタン復興支援国際会議(東京会議)」を主催し、45億ドル以上の国際社会からの支援を確保した上、最大5億ドルの支援を表明しました。その後の様々な会議において、追加支援を表明し、2008年7月末までに、総額約14.5億ドルの支援を行っています。2008年度の動向として、2008年6月のアフガニスタン支援国会合(パリ会合)では、当面の間の支援として、新たに5.5億ドルの支援を表明し、プレッジ総額は20億ドルとなりました。

日本のアフガニスタン支援は、政治プロセス・ガバナンス、治安の維持、復興の3つの柱から成り立っています。政治プロセス・ガバナンスに対する支援については、国家の枠組みを形成する基本システムの回復を目的にしています。例えば、暫定政権への行政経費支援や、2004年10月の大統領選挙とそれに続く2005年9月の議会選挙における監視支援などが挙げられます。治安の改善に対する支援については、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR(注141))、地雷対策、警察支援など、平和の定着に必要な治安回復のための支援を行っています。特に、DDRプロセスは、日本が主導的な立場で協力し、2005年には、約6万人の元兵士の武装解除・動員解除が、また2006年には動員解除された元兵士の社会復帰支援が終了し、2007年度現在においてはDDRの枠組外であった非合法武装集団の解体(DIAG(注142))を支援しています。

復興支援は、緒方貞子アフガニスタンに関する総理特別代表(当時)の2002年のアフガニスタン訪問を踏まえた提言(緒方イニシアティブ)を踏まえて実施しています。現在のアフガニスタンは、緊急人道支援を要する段階から復旧・復興支援の段階を経て、本格的な開発支援を必要とする段階に移行しつつあり、アフガニスタン国家開発戦略(ANDS(注143))に沿って着実に実施しています。日本は、アフガニスタンの持続的開発のため、同国の主要基盤産業であり、最大の従事者数を抱える農業の活性化を目指した地方総合開発およびインフラ整備を行っています。また、長年の戦乱により破壊された国の教育システムの再生に向けて、日本は、2006年度以降、JICAを通じて識字教育の強化を行っています。2007年度には、紛争予防・平和構築無償資金協力として、ユネスコを通じ、アフガニスタンの9県を対象に、識字能力強化のための識字教材開発、識字センターなどの建設、識字用トレーナーの育成などを支援しました(注144)。また、日本は、2007年度、アフガニスタンから46名の国費留学生を受入れました。

一方で、2008年8月、日本のNGOに所属する邦人職員が殺害されるなど、アフガニスタンでは、予断を許さない治安状況が続いています。このような状況においても、日本は国際的な役割を果たすべく、援助関係者の安全確保に特に注意しつつ、同国に対する様々な支援活動を行っています。

援助関係者の安全確保については、援助関係者の安全確保を参照してください。

中長期的なアフガニスタンの発展に向け、幹線道路建設などのインフラ整備、行政官などの人材育成、医療・教育支援なども行っています。また、中央アジアなど周辺諸国との連携をも見据えた開発が必要という観点から、アフガニスタンとその周辺国を対象とした地域開発を重視しています。

日本は、北大西洋条約機構(NATO)加盟各国の地方復興チーム(PRT(注145))と連携しつつ、初等教育、職業訓練、保健・医療、水・衛生の分野での活動を実施するNGOなどに対し、草の根・人間の安全保障無償資金協力を行う枠組みを構築し、2007年度末までに7つのPRTと連携し、19件の事業を実施しています。2007年12月には、NATO側の窓口たるカブールのNATO文民代表部への連絡調整員を指名し、PRTと連携した上記取組を強化しています。また、2008年2月には、アフガニスタン共同調整モニタリングボード会合を東京で開催し、その機会にアフガニスタン・パキスタン国境地域の安定化のための支援、識字教育、国境管理などのための総額1億1,000万ドルの対アフガニスタン支援を表明しました。

スーダンは、アフリカ最大の面積を誇ります。ナイル川の水利を制し、紅海の自由航行にも影響を及ぼすため、その安定は、アフリカ全体にとっても重要です。

アフリカ地域全般の「平和の定着」については、こちらを参照してください。

1983年以降南北内戦が継続してきたスーダンですが、2005年1月に南北包括和平合意(CPA)が成立し、暫定憲法が公布されるなど、和平に向けた本格的なプロセスが開始されています。しかし、約500万人にも上る国内避難民、経済・社会基盤の破壊、武器拡散や地雷、多数の元兵士の存在などのように内戦の傷跡も残っています。また、西部ダルフール地域では、反政府武装勢力の活動が継続しており、政府の鎮圧活動と併せ、地域の開発と安定の阻害要因となっています。

ノルウェーのオスロで2005年に開催されたCPA履行前期(2005年〜2007年)を対象とする支援国会合において、日本は当面1億ドルの支援を表明し、2007年度末までに約2億ドルの支援を実施しました。

国際機関や日本のNGOと積極的に連携しながら、日本は、難民や国内避難民の帰還・再統合支援、地雷・不発弾の除去活動、水供給関連施設整備、小児感染症対策などの医療支援、食料支援などを行っています。2007年度のスーダンに対する支援としては、世界食糧計画(WFP)を通じて、二度の食糧援助を実施したほか、難民や国内避難民の帰還や物流促進などのため、南部スーダンにおける道路の修復を行いました(注146)。また、ユニセフを通じてスーダン全土を対象にポリオワクチンや蚊帳の供与などの感染症予防対策を実施しました(注147)。さらに、UNHCRを通じて、ダルフール地方において一次居住施設(シェルター)や井戸、小学校の建設など難民、国内避難民の保護や帰還促進のための支援を行いました(注148)。さらに、教育環境の改善、国内避難民などの南部スーダンへの帰還促進のための小学校や教員養成校の建設、学校用機材の調達などについても、UNHCRを通じて支援しています(注149)。

ダルフール問題に関しては、国連安全保障理事会や国際刑事裁判所(ICC(注150))においても取り上げられているほか、2007年のドイツでのG8ハイリンゲンダムサミットにおいても懸念が表明されるなど、国際社会の大きな懸案となっています。日本は、この問題解決に向け、国連安全保障理事会と歩調を合わせ、スーダン政府を含む関係者の具体的努力を引き続き働きかけています。日本は、人道支援の実施に加え、この問題解決のために主導的な役割を果たしているアフリカ連合(AU)の活動などに2007年度末までに総額約8,500万ドルの支援を行っています。

スーダン支援は、日本が対アフリカ政策の重要な柱として強調する「平和の定着」に対する支援の一例であり、今後も同国の平和の定着に向け、引き続き努力していく考えです。

かつて紛争中であった地域に埋設されている対人地雷や、このような地域にまん延している非合法小型武器は、子どもを含む一般市民にも無差別に被害を与えています。これは人道上極めて重大な問題であるとともに、市民による復興・開発活動を妨げ、また新たな紛争の原因となることもあります。平和構築の観点から、地雷除去や小型武器の回収・廃棄への支援、地雷被害者の能力強化など、国内安定や治安確保への支援に特段の配慮を払った支援が必要になります。

日本は、2004年の対人地雷禁止条約(オタワ条約)の第1回検討会議以降、アジア・中東・アフリカ地域に力点を置きながら、①「平和の構築」への貢献、②「人間の安全保障」の視点の重視、③産官学民の連携およびその一環としての技術開発への取組―という3原則に従った地雷対策支援を実施しています。

2008年3月、紛争予防・平和構築無償資金協力から約924万ドルを供与し、アフリカ中央部や東部のスーダン、コンゴ民主共和国、チャドの3か国において、地域住民の安全と地域の復興の進展を目的に、埋設地域の調査、住民地域の地雷除去、および地雷回避教育への支援を決定しました。地雷除去活動の安全性や効率性の改善のため、日本の先端技術を活用した探知・除去技術の開発にも取り組んでいます。また、アンゴラでは、日本企業とNGOの協力による地雷除去の試みが行われています。2007年度には、研究支援無償資金協力として、カンボジアに対し、日本の先端技術を活用した地雷除去機について、カンボジア地雷対策センターによる認証試験の実施を支援しています(注151)。この支援を通じて、カンボジアの地雷埋設環境に適した地雷除去活動支援機材が開発され、手作業による地雷除去活動の危険が大幅に軽減されるとともに、より迅速かつ広範な地雷除去活動の実施が期待されます。

非合法に流通している小型武器の削減を目指した現場での取組として、日本は、武器を放棄した地域に対して道路や井戸、学校などのインフラや施設の修理、建設を整備し、開発による武器回収を目指したプロジェクトを支援しています。例えば、カンボジアでは、2003年から2007年9月末までに2万8,000丁を超える小型武器の回収という成果を上げています。また、小型武器の被害が特に深刻なアフリカに対しては、2008年2月、ガーナのコフィー・アナン国際平和維持センターの訓練プログラムに対して、紛争予防・平和構築無償資金協力をUNDP経由で3億円以上の拠出を決定するなど、支援の強化に努めています(注152)。

さらに、小型武器対策の取組として、非合法な武器の流入の摘発・防止など規制の実効性を担保するための関連法制度の整備支援や法執行機関への能力構築支援、元兵士や元児童兵の武装解除・社会復帰事業、小型武器専門家によるセミナーの開催などを実施しています。例えば、2007年度には、長年にわたり内戦下にあったルワンダの障害を持つ除隊兵士に対して、コミュニティに復帰できるための技能習得による経済的・社会的自立の促進および技能訓練センターの能力強化を目的とした支援(注153)を実施しています。小型武器に関連するこのような取組の実績は、2007年度末までに総計約411億円となっています。