政府開発援助(ODA)大綱では、日本と密接な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼしているアジアを重点地域としています。その他の地域についても政府開発援助大綱の目的、基本方針および重点課題を踏まえ、選択と集中を図り、効果的で効率的な協力を進めていくこととしています。以下では、各地域別の日本の政府開発援助の取組状況について説明します。

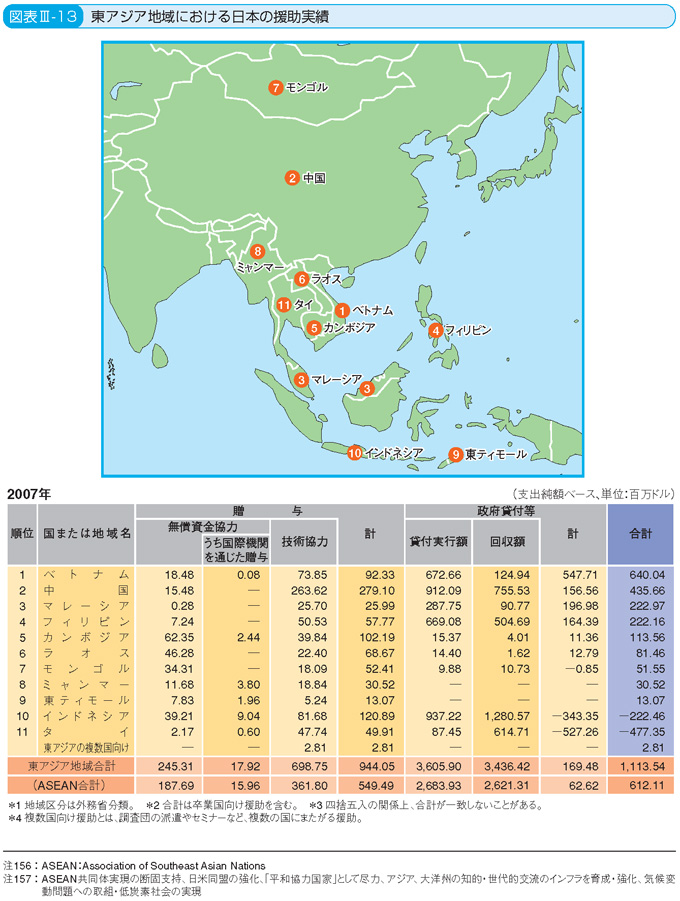

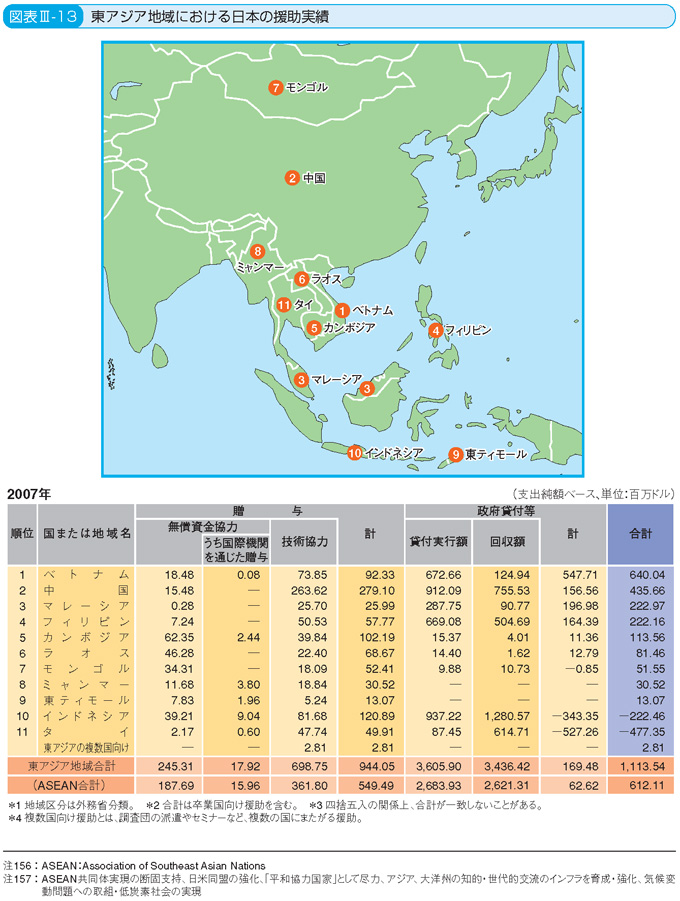

日本の東アジア地域に対する2007年の二国間政府開発援助は、約11億1,336万ドルで、二国間援助全体に占める割合は約19.1%です。

東アジア諸国は日本と政治・経済・文化などあらゆる面において緊密な関係にあり、東アジア地域の発展と安定は日本の安全と繁栄にとって重要な意義を有しています。日本は、東アジア地域に対して、政府開発援助によるインフラ整備や人づくり支援とともに、経済関係の強化などを通じて貿易や民間投資の活性化を促進するなど、政府開発援助と貿易・投資を連携させた経済協力を進めることにより、同地域の目覚ましい経済成長に大きく貢献してきました。政府開発援助の実施に当たっては、引き続きアジアを重点地域と位置付けています。

東アジア地域においては、韓国やシンガポールのように高い経済成長を遂げ、既に開発途上国から援助国へ移行した国も現れています。その一方で、カンボジアやラオスなどの後発開発途上国(LDC(注154))が依然として存在しています。また、中国のように、近年著しい経済成長を成し遂げつつも国内格差を抱えている国や、ベトナムのように、中央計画経済体制から市場経済体制への移行の途上にある国もあります。日本は、このような各国の経済社会状況の多様性、援助需要の変化などに十分留意しつつ、援助を行っています。

日本は東アジア地域において、基本的な価値の共有に基づいた開かれた域内協力・統合をより深めること、また、相互理解を進め、安定を確保することを目標としました。この観点から、民主化の定着や人権保護強化、法制度整備、経済成長促進のためのインフラ整備などの協力や、金融、エネルギー、防災、感染症対策といった機能的な協力を推し進めました。加えて、相互理解のためには人の交流が重要です。2007年、日本政府は、5年間で毎年6,000人程度の青少年を日本に招く「21世紀東アジア青少年大交流計画(注155)」を発表しました。これにより若い世代に知日層が形成されることが期待されます。初年度である2007年度は、中国から2,000人、韓国から1,200人、東南アジア諸国連合(ASEAN(注156))からは1,900人など、合計6,150人の青少年が訪日しました。また、2008年5月、福田総理大臣(当時)は、「アジアの未来」と題された演説で、日本と日本人は、太平洋を「内海」とする国々の、拡大と発展をやめないネットワークを構築し、アジア・太平洋圏の人々との間に、心と心の信頼をさらに強く通い合わせながら『共に歩む』絆をつくっていくことを表明し、このための5つの具体的行動(注157)を約束しました。

ASEANの統合促進やメコン地域開発などを通じて、東アジア地域内での格差を是正することは、地域の安定につながり、ひいては日本の利益となります。ASEANとの連携により、CLV(カンボジア、ラオス、ベトナム)などメコン地域の底上げによる地域経済の統合と連携の促進を目指し、社会経済基盤の整備や制度の構築、地域ネットワーク構築を強化しています。また、2007年には、タイ、ブルネイ、インドネシアとの経済連携協定(EPA)に署名するとともに、ベトナムとの間でもEPA交渉を進めており、貿易・投資の拡大を図るとともに、健全な労使関係の構築を含む幅広い経済関係の強化に向けた取組を行っています。このような取組を進めることで、民主主義、法の支配、市場経済といった基本的価値の共有を推し進め、貧困の削減を図り、ASEAN域内の格差を是正することにより、域内統合を支援しています。

2007年11月、福田総理大臣(当時)は、シンガポールにおいて第3回東アジア首脳会議および第11回日・ASEAN首脳会議に出席し、エネルギー、鳥インフルエンザおよび環境といった地球規模課題へ積極的に取り組んでいくことを表明しました。

また、2015年までのASEAN共同体形成を最大の目標として、域内の開発格差の是正に向けて努力しているASEANとの関係では、後発地域であるメコン地域を支援の重点とし、2007年4月以降、①地域経済の統合と連携の促進、②日本とメコン地域との貿易・投資の拡大、③価値観の共有と地域共通の課題への取組―を3つの柱とする「日本・メコン地域パートナーシップ・プログラム」を実施し、2009年度末までの3年間でCLV(カンボジア・ラオス・ベトナム)諸国および地域全体に対する政府開発援助を拡充しています。さらに、日・ASEAN経済連携促進のため総額5,200万ドルをASEAN事務局へ新規に拠出し、このうち、メコン地域の中でも特に貧しいCLVの国境貧困地帯「開発の三角地帯」に対しては、約2,000万ドルの支援を行うこととしました。2008年1月に東京で開催された日・メコン外相会議では、開発の三角地帯における協力のための文書(注158)に署名を行ったほか、さらに2,000万ドルを東西経済回廊などの物流効率化支援のために活用する旨表明しました。また、日本は、アジア地域において様々な地域協力に取り組んでいるアジア開発銀行(ADB(注159))との連携を強化しており、例えば、「アジアの持続的成長のための日本の貢献策(ESDA(注160))」投資の促進および省エネルギー(省エネ)などの促進による持続的成長のための新スキーム「ADBとの円借款協調融資促進枠組(ACFA(注161))」や「投資環境整備基金(ICFF(注162))」、「アジアクリーンエネルギー基金(ACFA(注163))」を創設しました。

2008年度の動きとして、インドネシアとの間では2008年7月、「クールアース・パートナーシップ」に基づく円借款の第一弾として、インドネシアへの気候変動対策プログラム・ローンの供与を決定しました。同国との間では、投資環境の整備やエネルギー関連協力を進めながら、災害対策、マラッカ・シンガポール海峡における海上安全対策、地球規模課題に関する科学技術協力を含む気候変動・環境保全対策などでの協力を実施していきます。

ミャンマーでは、2007年9月に全国的な僧侶のデモが発生しました。このデモに対する治安当局による弾圧を受け、日本は、10月、従来から限定して行っている経済協力案件の一層の絞り込みを行うこととしましたが、人道的必要性に鑑み、無償資金協力としては、UNICEFユニセフを通じて第8次母子保健サービス改善計画を実施しました。2008年度の動きとしては、2008年5月のサイクロン発生に対して、人道的な観点から、国際緊急援助隊・医療チーム23名を派遣したほか、食糧、保健、教育などについて、7月時点で総額約3,300ドルの支援を行うこととしました。

東アジア諸国では、新興援助国として台頭しつつある国も存在します。日本は、マレーシアやタイを拠点とした南南協力を促進しています。また、政府開発援助卒業国であるシンガポールと共同で開発途上国への技術協力を行う日・シンガポール・パートナーシップ・プログラムなども推進しています。2008年4月、日本は、タイのバンコクに東南アジアなどの主要な新興援助国を招いて、韓国との共催で「開発パートナーシップ拡大のための対話会合」を開催し、新興援助国を含む包括的な援助協調の枠組づくりに貢献しています。2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)においても、アフリカと東アジア地域間の人的交流や貿易・投資の促進などを通じた技術移転などによるパートナーシップの拡大を行っていくことが確認されました。

日本の対中国政府開発援助は、1979年以来中国沿海部のインフラ整備、環境対策、保健・医療などの基礎生活分野の改善、人材育成など中国経済の安定的発展に貢献し、中国の改革・開放政策を維持・促進させる上で大きな役割を果たしてきました。これらの協力の大部分は円借款の形で中国に供与されました。このような対中国政府開発援助は、日中経済関係の発展を支えるとともに、日中関係の主要な柱の一つとして重層的な日中関係を下支えしてきたと評価しうるものであり、中国側からも、首脳レベルを含め、様々な機会に謝意が表明されてきました(注164)。近年の中国での著しい経済発展を踏まえ、日本からの対中国の円借款は、2008年の北京オリンピック前までに新規供与を円満終了するとの両国の認識に基づき、2007年12月に交換公文に署名した6案件をもって、新規供与は終了しました。

しかし、その一方で、環境問題や感染症をはじめとする日本にも直接影響が及びうる地球規模の問題など、日中両国民が直面する共通課題が数多く存在しています。2008年5月の胡錦濤中国国家主席訪日の際には、「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」において、エネルギー、環境分野における協力を特に重点的に行っていくことが確認されるとともに、気候変動に関する共同声明が発表されました。また、日中関係の健全な発展を促進するという観点からは、日中両国民間の相互理解の増進も重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、無償資金協力の対象は現在、①環境、感染症など日中両国民が直面する共通の課題の解決に資する分野、②日中両国の相互理解、交流の増進に資する分野―に絞りつつ実施しています。また、技術協力は、これらに加えて、市場経済化や国際ルールの遵守、良い統治の促進、省エネルギー(省エネ)を目的とした案件を中心に実施しており、人的交流を通じ、日本の価値観、文化を中国に伝えるための重要な手段となっています。対中経済協力については、今後とも日中関係全体や中国を巡る情勢を踏まえつつ、日本自身の国益に合致する形で、総合的・戦略的な観点から適切に判断した上で実施していきます。

なお、2008年度の動きとして、2008年5月12日、四川省において大地震が発生し、甚大な被害が出ましたが、地震発生後の13日、日本政府は、5億円相当の緊急支援を決定し、約6,000万円相当の緊急援助物資を供与しました。このほか、国際緊急援助隊・救助チーム61名および医療チーム23名の派遣も行いました。さらに追加支援として、5月30日には、総額5億円を上限とする支援を発表し、実施しました。中国が外国の救助チームを受け入れたのはこれが初めてでしたが、中国国内で高い評価と深い感謝の念をもって迎えられました。2008年7月、G8北海道洞爺湖サミットに出席するため来日した胡錦濤国家主席は、国際緊急援助隊に対し、謝意を表明しました。地震の復興支援についても、同サミットの際に行われた日中首脳会談において、今後、日本が有する震災復興の経験や知識、技術などのソフト面を重点とした協力を推進していくことで一致しました。