本編 > 第III部 > 第2章 > 第5節 > 3. 効果的実施のために必要な事項

3. 効果的実施のために必要な事項

(1)評価の充実

政府開発援助をより効果的・効率的に実施するためには、その実施状況や効果を的確に把握し、必要に応じて改善することが重要です。また、納税者である国民に対して政府開発援助がどのように使われて、どのような効果があったのかを説明することも重要です。これらの目的を果たすため、外務省を含む関係各府省庁やJICAではモニタリングや評価を実施しています。

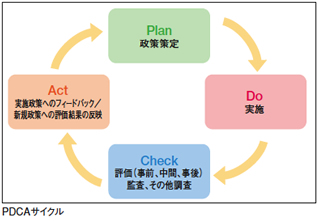

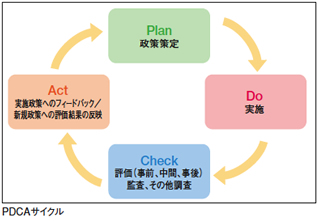

政府開発援助の評価は政策策定(Plan)→実施(Do)→評価(Check)→反映(Act)のサイクル(PDCAサイクル)の中に位置付けられ、評価の結果は政府開発援助政策の策定および実施の改善に役立つように担当部局や在外公館にフィードバックされるとともに、開発途上国政府に対しても伝えられます。また、ホームページなどを通じて国民に対する説明責任を果たす役割を担っています。

また、開発途上国の評価能力の向上と成果重視の評価体制を目指し、アジア諸国や国際機関などの参加を得て「ODA評価ワークショップ」を毎年開催しています。2007年度はクアラルンプールにてマレーシア政府との共催(日本側は外務省、旧JICA、旧JBICの共同)で開催されました。

政策レベル・プログラムレベル評価

外務省では、政策レベルでの評価(国別評価および重点課題別評価)、プログラムレベル評価(セクター別評価および援助手法(スキーム)別評価)を中心として評価を実施しています。2007年度は、国別評価では、スリランカ、インドネシア、中国、モンゴル、ニカラグア、チュニジアへの援助を検証しました。特に、これらの国々の援助需要との整合性、援助効果、実施プロセスの適合性などを中心に評価を実施しました。

例えば、この中の「インドネシア国別評価」では、日本の援助政策が、日本とインドネシアの政府関係者や有識者が密接な政策対話を行って策定されたこともあり、日本の上位政策、インドネシアの中期開発計画と高い整合性があることが確認されただけでなく、ほかの援助国支援とも補完性があり適切であるなどの評価結果が得られました。また、「東部インドネシア地域開発プログラム」などの取組は、適切な援助実施プロセスであるとの結果も得られました。今後に向けた提言としては、インドネシアの開発ニーズの変化、二国間関係が新たな段階に入ったことを踏まえ、対インドネシア援助の優先順位を再検討する必要性があることが指摘されました。

重点課題別評価では、「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN(注208))」、「TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取組」を対象とした評価を実施しました。これらの評価では、国際社会の取組との整合性、結果の有効性、プロセスの適切性などについて検証を行いました。その結果、「TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取組」の評価では、TICADプロセスを通じた対アフリカ支援は、国際的上位枠組みおよび日本の上位政策との整合性もおおむね確保されていること、債務救済に有効に結実していることが確認されただけでなく、広域協力ないし南南協力では、多岐にわたって成功事例が見いだされ、支援のプロセスはおおむね適切であるという評価が得られました。今後に向けた提言としては、欧米ドナーがあまり注力しないインフラの供与と技術移転、人材育成などのソフト面の支援とを連携させた包括的支援を一層推進していくことが望ましいとの指摘がなされました。

プログラムレベルの評価では、「保健分野における日米パートナーシップ」に関するUSAIDとの合同評価および被援助国政府・機関による評価として、開発途上国による「我が国の対マレーシア支援の取組」、「アフリカにおける平和の構築に関する我が国の取組」、「我が国のエルサルバドル東部開発への取組」の評価を実施しました。

プロジェクトレベル評価

個別プロジェクトの評価も、効果的・効率的な援助実施のため、また国民への説明責任を果たすために重要であり、その充実を図っています。

円借款では、旧JBIC以来、すべての事業に関して、事業の準備段階での「事前評価」の実施とともに、完成後2年目に国際評価基準に基づいて、妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性の観点から外部評価者による「事後評価」をしてきました。さらに、これらの評価体制をより充実させるため、2004年度から、借款契約締結後5年目に事業計画の妥当性・有効性などを検証する「中間レビュー」と、事業完成後7年目に有効性・インパクト・持続性などを検証する「事後モニタリング」を実施してきました。

また、円借款事業が人々に与える効果を定量的に分析するインパクト評価も実施しました。具体的には、ペルーにおける「アマゾン地域社会インフラ整備計画/山岳地域社会インフラ整備計画」の事後評価に加え、テーマ別評価として「貧困地域における生活環境改善・生計向上」を実施しました。これは、フジモリ政権下で設置された社会投資基金(注209)における小規模インフラ事業(給水、道路、小規模電化)の住民へのインパクトを計量経済学の手法を活用して分析したものです。その結果、給水プロジェクトが実施された地域では、実施されていない地域と比較し、受益世帯において水汲み労働時間の削減や乳幼児の下痢罹患率の低下などが確認されています。また、小規模電化プロジェクトでも、同様に受益世帯において起業増などが確認されました。

技術協力では、旧来からJICAが、プロジェクトの開始前、実施中、終了時、終了後の各段階を通じた一貫した評価に取り組むとともに、これらの評価を通じて得られた提言、教訓を案件の計画・実施に、組織的にフィードバックしています。また、終了時評価結果の外部有識者による二次評価や、事後評価結果への外部有識者によるコメント聴取など、評価の透明性、客観性を高めるため、様々な形での外部有識者の評価への参加を拡充しています。

無償資金協力については、2005年度から外務省がプロジェクトの事後評価を実施し、施設や機材の活用状況、効果の発現状況などについて確認し、それぞれの事業の課題や問題点を検証しています。2006年度までは評価の対象は、10億円以上の案件に限られていましたが、2007年度は、完成後4年を経過したすべての一般無償資金協力および水産無償資金協力案件を対象としました。2007年度は115案件(55か国)に対する事後評価を行いましたが、このうち98件については、外務省が一次評価を行い、さらに、一次評価の妥当性や適正性を検証するため、第三者による二次評価も実施しました。また、分野別および国・地域別のプロジェクトレベル事後評価についても、第三者に委託して実施しました。これらの事後評価により得られた教訓は新規案件の形成および実施に反映していきます。

新JICAの発足を念頭に置いた包括的な評価システムの模索

2008年10月に発足した新JICAの下で、技術協力、有償資金協力、無償資金協力といったすべての援助手法で、整合的なモニタリング・評価体制を確立するよう、検討しています。また、外務省、新JICAがそれぞれ実施するプログラムレベルでの評価については、両者が評価計画立案の段階から調整し、重複がないよう効果的・効率的な役割分担を行うこととしています。

(2)適正な手続の確保

環境の保全および社会面への影響を考慮しない開発は短期的には効果を上げることはあっても、中長期的には当該国の経済社会的発展を阻害する要因となり、日本が従来から取り組んできた持続可能な開発の考え方と相反します。また、質や価格面において適切かつ効率的な調達が行われなければなりません。

政府開発援助の実施における環境や社会面への影響に十分注意する手続として、実施機関では、環境社会配慮ガイドラインを策定・活用していく必要があります。援助を実施する際には事業実施主体側が自然環境への影響や自発的ではない住民移転や土地・資源に関する先住民族などの権利の侵害などの社会面への影響に対する配慮がきちんとなされているかを確認しなくてはなりません。このような環境社会配慮ガイドラインの策定・活用は、日本の援助が環境や地域社会に負の効果を及ぼすことをできる限り回避するよう努めているだけでなく、環境問題への配慮確認の透明性、予測可能性、アカウンタビリティーの確保も期待されています。

日本は、これまでも各種の環境社会配慮ガイドラインに沿って、開発途上国側の取組につき事前確認を行ってきていましたが、近年は、そうしたガイドラインの一層の充実化に努めています。有償資金協力については、学識経験者やNGOなどを含む有識者からの幅広い意見を聴取した上で、環境面にとどまらず住民移転や先住民族や女性などへの社会配慮も含めた形で、2003年以降、環境社会配慮確認のためのガイドラインを施行しています。技術協力に関しても同様に、幅広く外部の意見を求めた上で、2004年以降、環境社会配慮ガイドラインを施行しています。また、無償資金協力においても、2006年以降、無償資金協力審査ガイドラインに基づいた支援を実施しています。2008年10月に発足した新JICAでは、技術協力、有償資金協力(円借款など)、無償資金協力の各援助手法の特性を踏まえつつ、学識経験者やNGOなどをメンバーとする有識者委員会などを通じて、環境社会配慮ガイドラインの体系の一本化を進めています。

このほか、政府開発援助事業の手続の適正な手続確保のため、例えば、無償資金協力事業では、国際金融、開発経済、法律、会計、情報の専門家およびNGO関係者からなる無償資金協力実施適正会議を開催し、無償資金協力の案件選定にかかわるプロセスに第三者の視点を取り入れています。これらの会議においては、事業のさらなる効率化、透明性を高めるために活発な議論がなされており、援助実施に際しては、これらの議論から得られた指摘などを業務に反映させています。

また、効果的・効率的な援助の実施のため、資機材およびコンサルティング業務などに関し質や価格面において適正かつ効率的な調達が行われるよう努めています。

(3)不正、腐敗の防止

日本の政府開発援助は、開発途上国の経済社会開発や福祉の向上を目的としており、かつ、国民の税金などを原資としていることから、援助によって供与された資金が不正に使用されることは絶対に避けなければなりません。そのため、政府および実施機関では調達などの手続について透明化・簡素化を図っています。

政府開発援助案件の調達段階においては、これまでも、無償資金協力と有償資金協力については、ガイドラインに従って開発途上国側が入札を行い、その結果を実施機関が確認し、受注企業名のみならず、契約金額も公表するなど、透明性を確保する措置がとられてきました。技術協力については、JICAが調達にかかる規定にのっとり、事業実施のための資機材・サービスなどの調達をしています。また、無償資金協力、有償資金協力、技術協力とも、入札事業実施において不正が行われた場合は、不正を行った業者を一定期間事業の入札・契約から排除する仕組みが整えられています。

監査に関しては、外部監査の拡充、抜打ち監査の実施およびそれらの提言による改善措置を講じるための取組に関し充実を図ってきています。外部監査の拡充については、有償資金協力について、円借款調達手続の外部専門家によるレビューを実施しています。無償資金協力では、300万円以上の草の根・人間の安全保障無償資金協力案件について外部監査を原則義務付け、順次実施しています。技術協力についても、JICAにおいて会計監査人による監査として、外部監査を実施しています。さらに、抜打ち監査の実施に関しては、有償資金協力について、2002年度以降政府間で合意がなされた案件を対象に必要に応じて監査を行いうる仕組みを導入しています。無償資金協力については、2004年度から契約認証業務が審査基準に準拠して実施されているかどうかについて、抜打ち監査を導入しているほか、技術協力では、サンプリングによる内部監査を実施しています。

また、日本国内における政府開発援助事業参加のための入札に対する不正行動と併せて、外国政府関係者への不正な現金供与なども許されません。OECD外国公務員贈賄防止条約(注210)に批准している日本としては、税金を主な財源としている政府開発援助事業への信頼性の確保のためにも、外国政府関係者などとの不正な取引に対しても、不正競争防止法などの適用を含めた厳正な対処を行っています。

ベトナムにおける円借款事業において不正が行われ、日本企業関係者が逮捕された事件を受けて、円借款事業の適正な執行をはじめ政府開発援助事業に対する信頼性が損なわれることのないよう厳正に対処する観点から、2008年度の動向ですが、同年8月、外務省およびJBIC(当時)は、当該企業に対し、24か月間円借款事業および無償資金協力の受注から失格とする措置を公表しました(JICAは、この時点で既に当該企業を登録コンサルタント名簿から削除しています)。また、政府は、政府開発援助事業にかかわる主要な日本のコンサルタント会社が所属する業界団体に対して、不正行為の再発防止のため、会員企業による法令遵守について注意喚起を行いました。一方、ベトナム政府との関係では、日本とベトナム両政府は、本事件を深刻に受け止め、政府開発援助にかかわる腐敗に対し、ベトナム政府が厳正なる処置をとるという方針を改めて確認しました。また、同種の事件の再発防止やベトナムに対する政府開発援助事業への信頼回復を目指し、「日越ODA腐敗防止合同委員会」を立ち上げ、実効性のある再発防止策について検討を行っています。

(4)援助関係者の安全確保

日本が政府開発援助予算を用いて支援を行っている国・地域が160を超える中で、援助関係者が活動する開発途上国の治安状況は様々であり、かつ日々刻々と変化しています。さらに、米国同時多発テロ以降、中東地域・南アジア地域における緊張の高まりや、世界各地で多発するテロ活動が存在します。平和構築支援活動において、どのように援助関係者の安全を確保するのかは、極めて重要な課題となっています。

日本においては、在外公館などを通じて現地の治安状況の把握に努め、渡航情報などの情報提供、援助関係者間での情報交換や共有を行っています。JICAでは、援助関係者に対する出発前の研修やセミナーの実施、現地における緊急時の通信手段の確保、安全対策クラークの配置(注211)、住居の防犯設備などを整備するとともに、在外公館や国際機関の在外事務所などとも情報交換し、各国・地域の治安状況に応じた安全対策マニュアルなどを作成するなど、適時適切な安全対策措置を講じています。さらに、JICAでは、平和構築にかかわる関係者の安全管理スキルの向上を目的として、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)と緊急時の対処やリスク管理にかかる研修を共催し、援助関係者を参加させるなど、安全管理分野での能力強化に取り組んでいます。無償資金協力では、コンサルタントに対してJICAから安全対策ブリーフィングを実施するとともに、緊急時の連絡体制の整備を行っています。また、有償資金協力では、日本受注企業への情報提供などにより、日本受注企業の安全確保を図っています。

(5)政府開発援助事業の安全管理

2007年9月26日、ベトナムにおける日本の円借款事業である「カントー橋計画」の建設現場において、建設中の橋桁が落下する事故が発生し、死者55名、負傷者79名(2008年8月末時点)に上る大惨事となりました。日本は、ベトナムの国家事故調査委員会による事故原因究明を踏まえ、今後の円借款事業における同種事故の再発防止策などを検討するため、2007年11月、「カントー橋崩落事故再発防止検討会議」を立ち上げました。2008年度の動きとして、ベトナム国家事故調査委員会による事故原因に関する最終報告書の内容が公表されたのを受け、2008年7月、同検討会議は「円借款事業に係る案件監理の改善点や同種事故の再発防止のための提言」を採択しました。この提言では、カントー橋の崩落事故によって得られた教訓を踏まえて、借入国政府・事業実施機関、コンサルタント、コントラクターによる安全対策に関する取組の徹底、およびこれらの不足を必要に応じて支援する仕組みの強化を図ることの必要性が指摘されました。今後、日本政府および援助実施機関において、この提言に盛り込まれた諸措置を速やかに進めていくことが期待されています。これを踏まえ、JBIC(当時)は、大規模かつ複雑な工事を伴う案件につき、各分野の専門家から適切な技術的助言を得られるように、「円借款事業の安全対策技術諮問グループ」を設置しました。

また、2008年5月、日本は、カントー橋崩落を受けたベトナム政府による要請により、公共事業における安全管理・品質確保に関する専門家を派遣しました。ベトナム交通運輸省や建設省の大臣などに対し、日本の公共事業における安全管理・品質確保にかかる取組を紹介し、その重要性について認識を共有しました。

.

.