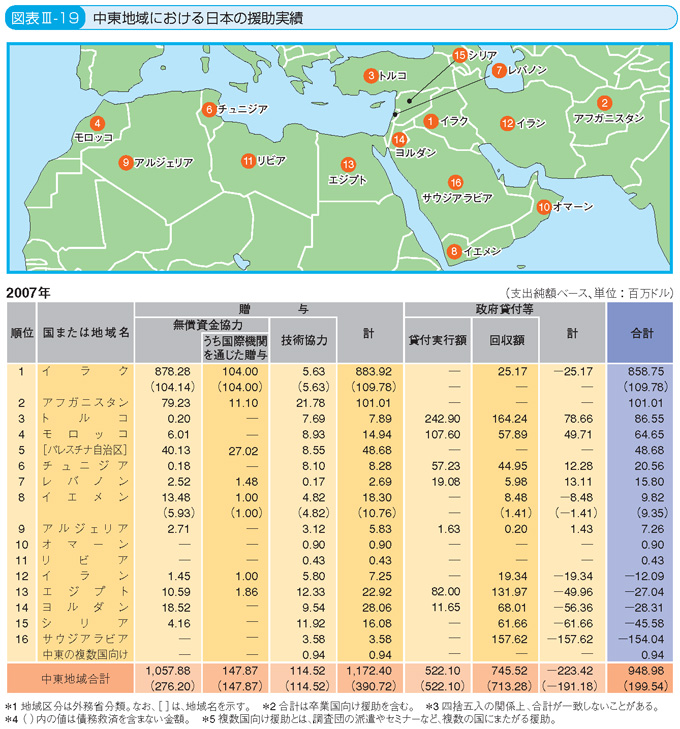

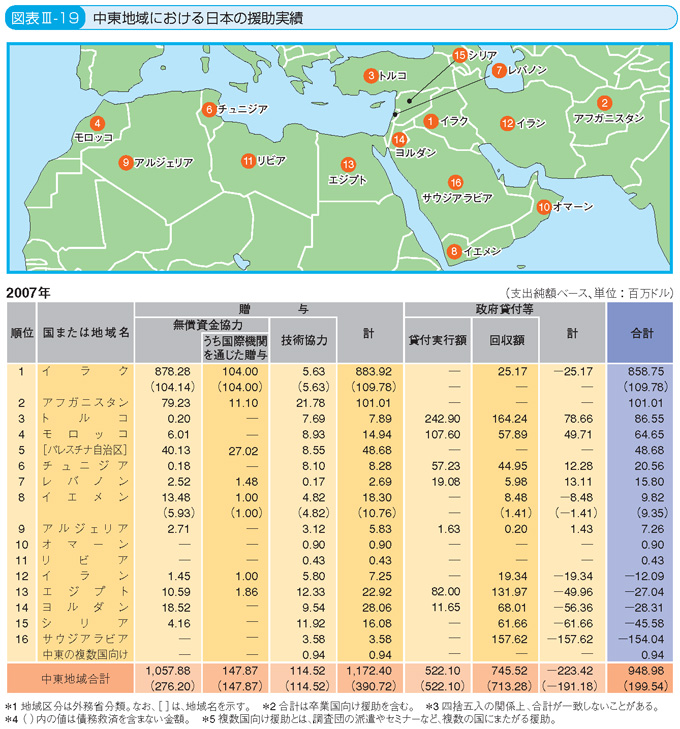

本編 > 第III部 > 第2章 > 第3節 > 5. 中東地域

5. 中東地域

実績

日本の中東に対する2007年の二国間政府開発援助は、約9億4,898万ドルで、二国間政府開発援助全体に占める割合は約16.3%です。

中東地域の特徴

世界の主要エネルギー供給地域であり、日本が原油の9割近くを輸入する中東地域の平和と安定を実現することは、国際社会全体の平和と繁栄に直結する重要な問題です。イラクやアフガニスタンの復興、中東和平プロセスの進展は、中東地域全体の不安定化を回避し、同地域の平和と安定を達成するために死活的な重要性を有しています。

中東諸国は高所得の産油国から後発開発途上国までその経済状況は多様です。低所得国や中所得国では、経済社会インフラ整備や貧困対策などが不可欠です。一方、政府開発援助の卒業国であり、高所得の産油国においても、人材育成などの課題を抱えています。また、この地域では、貴重な水資源の確保や管理なども地域の安定に影響を与える可能性がある重要な課題です。

チュニジアやモロッコなどのマグレブ諸国は、安全保障やテロ対策などにおいて重要な役割を有しています。また、マグレブ諸国は、その地理的環境から、欧州諸国とアラブ・イスラム諸国との間の文化、宗教、政治面で橋渡し的な役割も担っています。

日本の取組

イラクやアフガニスタンにおける平和と安定の実現、パレスチナ・トラックを核とする中東和平の実現は、国際社会全体の平和と安全にかかわる問題です。日本は、政府開発援助大綱の基本方針である「人間の安全保障」や「平和の構築」の実現からも大きな意義があると認識し、国際社会と連携しつつ、積極的に支援を行っています。日本は、水資源管理、経済社会インフラ整備、人材育成などの分野の支援を重視しつつ、中東の社会的安定と経済発展のための支援を実施しています。また、マグレブ諸国についても、2007年度、チュニジアにおけるチュニス大都市圏洪水制御計画および総合植林計画(II)などの円借款供与決定やモロッコにおける洪水対策のための機材の供与(注169)といった無償資金協力を実施するなど、着実に支援を行っています。

イラク・アフガニスタンへの支援

日本・エジプト科学技術大学(E-JUST)

設立記念式典・同記念シンポジウム開会式に

参加する柴山昌彦外務大臣政務官

イラクへの支援については、自衛隊による人道復興支援、最大50億ドルの政府開発援助、約60億ドルの債務救済、イラク国民融和促進などに積極的に取り組んでいます。アフガニスタンへの支援としては、2006年のアフガニスタン復興会議(ロンドン会議)では、4.5億ドル、2008年度の動きとして、2008年6月のアフガニスタン支援国際会議(パリ会合)では、5.5億ドルをアフガニスタン国家開発戦略の成功裡の実施のために追加プレッジし、これにより、プレッジ総額は20億ドルとなりました。これらの支援表明額のうち、2008年7月末までに約14.5億ドルを実施しました。

イラク・アフガニスタンへの平和構築支援はこちらを参照してください。

中東和平支援

中東和平支援については、日本は、現在の和平プロセスが開始された1993年以降、2007年末までに総額9億ドル以上の対パレスチナ支援を実施、イスラエルとパレスチナが共存共栄する二国家構想の実現を支持し、アッバース・パレスチナ自治政府(PA)大統領による和平努力を一貫して支援してきています。2007年12月にパリで開催されたパレスチナ支援プレッジング会合においては、当面1.5億ドルの支援を実施していくこと、およびこの一環として、公立の医療機関などに対する1,000万ドルの緊急支援の実施を表明しました。

また、日本独自の中東和平への中長期的な取組である「平和と繁栄の回廊」構想は、2008年4月までに、4者協議(日本、イスラエル、パレスチナ、ヨルダン)を閣僚レベル会合で2回、事務レベル会合で4回それぞれ開催し、構想の推進に取り組んでいます。

政府開発援助卒業国への取組

資源・エネルギーの乏しい日本にとって、その確保は重要な外交課題の一つです。産油国など政府開発援助を卒業した国との間でも、長期にわたる安定的な二国間関係を構築する必要があります。こうした国については、政府開発援助以外の公的資金の活用や民間を主体とし、重層的なパートナーシップの構築に向けてどのような協力が可能かを検討していくことが課題となっています。

.

.