本編 > 第I部 > 第2章 > 第3節 政策・理念充実期(旧ODA大綱期) 1992~2002年頃

第3節 政策・理念充実期(旧ODA大綱期) 1992~2002年頃

■ODA大綱の策定

ODAの量的拡大や国際社会における地位と責任の高まりを受け、日本は、援助の理念を体系化する努力を行ってきましたが、1990年代に入り、日本の援助政策、援助に対する考え方等について、内外に明確に示すことがますます求められるようになりました。

1990年に発生した湾岸戦争に際して、日本は、同年に20億ドル、翌1991年にかけての追加拠出と合わせて合計130億ドルの拠出を行いました。これを契機として、国内において、冷戦後の国際環境における日本の国際貢献のあり方について議論が提起されました。特にODAとの関係では、援助と被援助国の民主化の問題や、援助と人権、軍事支出、武器の輸出入等に関する政策との関係が内外で注目を集めました。政府は1991年にODA4指針(注1)を決定し、こうした問題について日本としての援助方針を明らかにしました。

さらに、多様化する援助需要に的確に対応していくためには、援助について明確な理念と原則を定め、援助に対する内外の理解を深め、幅広い支持を得ることが不可欠です。この観点から、日本は、ODA4指針を踏襲しつつ、1992年6月、中長期的な援助政策を包括的にとりまとめたODA大綱を閣議決定しました。ODA大綱においては、日本のODAの歴史、実績、経験、教訓等を踏まえ、国際的な援助潮流とともに、日本の独自性と積極性をもって定められた援助の基本理念として、従来からの[1]人道的考慮、[2]相互依存関係の認識に加え、[3]環境の保全、及び[4]開発途上国の離陸に向けての自助努力の支援、の4点を掲げました。また、重点地域としてアジアを明記し、重点項目としては、地球的規模問題への取組、BHN支援、人づくり、インフラ整備、構造調整などを挙げました。また、政策対話の強化、女性・子供等社会的弱者への配慮、貧富の格差の是正への配慮、不正・腐敗等を特記するとともに、情報公開を促進する考え等を明らかにしました。

このように、冷戦の終焉という時代の変化を認識しつつ、40年近い途上国援助の実績と経験を基礎に、援助と軍事支出、民主化等の関係という問題を含め、ODA大綱という形で自国の援助方針を外に向かって積極的に提示したことは、日本の援助の歴史においても非常に大きな意義を有するものでした。以降、日本はODA大綱に示された理念を踏まえ、ODAにおける政策的な対応を強化し、援助政策の充実を図っていくことになりました。

■地域・国別対応の強化

1990年代に入って、日本は地域別や国別の援助政策において政策的な対応を強化させました。

前者の代表的な例として、TICADプロセスを通じての対アフリカ開発協力の推進、及びASEAN新規加盟国を主な対象とするメコン地域開発への積極的取組が挙げられます。アフリカは、世界で貧困人口の割合が最も高く、紛争や飢餓、感染症、さらには累積債務など困難な問題が集中している地域です。日本は、アフリカ問題の深刻さをいち早く認識し、貧困や社会開発分野向けの無償資金協力を中心とした支援を実施し、1990年代初頭から国際社会で積極的に対アフリカ開発協力のイニシアティブをとってきました。具体的には、東西冷戦終焉に伴い国際社会のアフリカへの関心が低下する状況において、日本は国際社会の関心を再喚起するため、1993年以降、3回にわたりTICADを開催し(1993年、1998年、2003年)、この会議を通じてアフリカ諸国の自助努力(オーナーシップ)と国際社会のパートナーシップの重要性を提唱してきました。また、G8サミットにおいても、日本が議長国であった2000年のG8九州・沖縄サミットに初めてアフリカの首脳(南アフリカ、ナイジェリア、アルジェリア)を招待し、G8首脳との対話を実施して以降、アフリカ問題がG8サミットの主要議題の1つとなりました。こうした努力の結果、国際社会におけるアフリカ問題への関心は大きな高まりをみせました。

メコン地域開発については、1990年代初めのインドシナ地域の情勢安定化を受け国際的な関心が高まりましたが、日本はその当初から積極的な支援を行ってきました。経済協力を通じ、この地域を横断する道路「東西回廊」やバンコク-プノンペン-ホーチーミンを結ぶ道路「第2東西回廊」の整備などを推進しています。また、1993年には「インドシナ総合開発フォーラム」設立を提案するなど、国際的な取組を主導するとともに、メコン地域全体の発展を目的とする開発プログラム(GMS(Greater Mekong Subregion)プログラム)を推進するADB等の国際機関との連携も積極的に推進してきました。2003年12月の日・ASEAN特別首脳会議ではメコン地域開発に対する新たなイニシアティブを表明するなど、現在も対応を強化しています。

また、国別の援助政策においても対応が強化されました。日本は、それまでの援助形態別の年次協議に加え、主要援助対象国に対する経済協力総合調査団の派遣を開始し(注2)、相手国との政策対話を行った上で、1993年度からはそれぞれの国への中長期的な国別援助方針を年次報告(注3)において明らかにするようになりました。その後、後述する1998年の対外経済協力関係閣僚会議幹事会における申し合わせを受けて、国別援助指針を更に具体化した国別援助計画を策定するようになりました。

なお、各国への援助を実施するに際しては、ODA4指針を受けたODA大綱の原則に基づいて、政策的な対応を行ってきました。具体的には、原則との関係で好ましい動きがあれば、援助を通じてそうした動きを積極的に推進する一方、原則との関係で好ましくない動きが見られた場合には、相手国に対し事態の改善を求める等の外交的働きかけを行った上で、状況を総合的に判断して当該国に対する援助を見直す(具体的には援助の停止を含め適時適切な措置を講じる)などの運用を行ってきました。具体例を幾つか列挙すると、前者については、1991年の和平達成以降、荒廃した国土の復旧・復興及び民主化に取り組むカンボジアに対して、同国政府の諸改革に対する真摯な取組を促すとともに、民主化及び復興への支援を積極的に行ってきました。後者については、1995年の中国の核実験実施に際しては、同年8月以降、緊急・人道的性格の援助及び草の根無償資金協力を除くすべての無償資金協力を凍結しました(注4)。また、1998年5月のインド、パキスタンの核実験実施の際には、新規の円借款並びに緊急・人道的性格の援助及び草の根無償資金協力を除く新規の無償資金協力の停止等を内容とする経済措置を実施しました(注5)。

現在のメコン橋

現在建設中の第2メコン橋(2006年完成予定)

■分野別援助政策の強化

地域別・国別援助政策における対応の強化に加え、日本は、ODA大綱を踏まえ、各種の分野別イニシアティブの発表・推進等を通じて、分野別援助政策における対応も強化しました。1990年代、国連を中心とした国際会議の開催を通じて環境問題、人口増加、感染症といった地球的規模の問題が注目を集めました。日本は、このような新たな課題についてODAを活用して積極的に取り組む姿勢を明らかにしました。

図表I-18 分野別イニシアティブ一覧

環境問題については、日本はこれを全人類の課題と位置づけ、重点的に取り組んできました。1992年に閣議決定されたODA大綱では、「環境と開発の両立」を原則に、「環境問題などの地球的規模の問題への取組み」を重点項目に掲げました。日本は、1997年の国連環境開発特別総会に際して、「21世紀に向けた環境開発支援構想」(ISD:Initiatives for Sustainable Development toward the 21st century)を発表し、環境分野へのODAの政策的対応を強化しました。そして、このイニシアティブは、2002年のヨハネスブルグ・サミットの開催にあわせ策定された環境ODAの理念・方針・行動計画を示す「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ」(EcoISD:Environmental Conservation Initiative for Sustainable Development)に発展しました。日本は、同イニシアティブに基づき、人間の安全保障、自助努力と連帯、環境と開発の両立の3つの理念のもと、地球温暖化対策、環境汚染対策、「水」問題への取組、及び自然環境保全を重点分野として協力を行うようになりました。

特に地球温暖化対策に関しては、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)の際に温暖化対策分野での途上国支援策として「京都イニシアティブ」を発表しました。また、実施面においても、環境問題に対応するための「地球環境無償(注6)」(2001年度)、環境分野の案件に対する円借款特別金利(1997年度)(注7)を導入・拡充するなど、取組の強化に努めました。更に、手続き面においても、2002年4月には環境及び社会配慮を目的として、現地住民からの異議申立手続きも備えた「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」が策定・公表(2003年10月に完全施行)され、その後のJICAの環境社会配慮ガイドラインの改定(2004年3月)や無償資金協力審査ガイドラインの作成(2004年4月)といった環境社会配慮の充実化の先駆けとなりました(JICAの環境社会配慮ガイドライン及び無償資金協力審査ガイドラインについての詳細はII部2章1節を参照して下さい)。

人口・エイズ問題に関しては、日本は、1994年、国際人口・開発会議に先立ち、「人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブ(注8)」(GII:Global Issues Initiative on Population and AIDS)を発表し、この分野における政策的な対応を強化しました。GIIでは、人口・家族計画への直接的支援に加え、基礎保健医療、初等教育、女性の識字教育・職業訓練等の間接的な協力を含めた包括的アプローチ支援を行うこととしました。更に、予防に関する啓蒙・教育、検査技術の移転等のHIV/AIDS分野における協力も行いました。

7年間で目標を大きく上回る成果をあげたGIIの取組を踏まえ、2000年のG8九州・沖縄サミットにおいて、日本は、議長国として感染症問題を主要議題の1つとして取り上げ、HIV/AIDS、結核、マラリア・寄生虫及びポリオをはじめとする感染症対策支援を5年間で総額30億ドルを目途として実施することを内容とする「沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI:Infectious Diseases Initiative)」を発表しました。第2次大戦後、公衆衛生活動の普及により結核や寄生虫を制圧した日本の経験を活かし、感染症対策への支援の強化を表明したのです。さらに、ワクチンや微量栄養素の調達を行う「子供の健康無償(注9)」(1997年度)、感染症対策に焦点を当てた「感染症対策無償」(2001年度)を導入し、実施面での強化を図っています。

なお、日本が感染症問題への取組の重要性を他国に先んじて訴えたことは、感染症対策に国際社会が一丸となって取り組む大きな流れをつくる契機となり、2001年の国連エイズ特別総会やG8ジェノバ・サミットでの議論を経て、2002年1月の世界エイズ・結核・マラリア対策基金設立に結実しました。

ジェンダーについては、ODA大綱において、開発への女性の積極的参加及び開発からの女性の受益の確保について十分配慮することが盛り込まれました。日本は、1995年、第4回世界女性会議(北京会議)において「途上国の女性支援(WID:Women in Development)イニシアティブ」を発表し、女性の地位向上と男女格差の是正に配慮し、特に教育、健康、経済・社会活動への参加の3分野を重視し、他の援助主体と協力しつつ、WID分野のODAの拡充に努力するとの方針を明確にし、政策的な対応を強化しました。日本は、その後、同イニシアティブに基づきWID/ジェンダー分野への取組を着実に実施してきました。

このような分野別イニシアティブの策定は、環境、人口、感染症、ジェンダー等に限られず、日本は、民主化、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)、紛争と開発、教育、水と衛生などの分野・課題についてもイニシアティブを発表し、これらを通じてODAの実施にあたり政策的な対応を強化してきました。

■国際的開発目標に対する日本の貢献

以上で述べたような、地域別・国別援助、分野別援助における政策的対応の強化は、国際的な援助の議論における日本の独自の援助理念の発信強化にもつながりました。

国際的な援助潮流に目を向ければ、1990年代は、環境重視の潮流が引き続き強化されるとともに、構造調整から社会セクターを強調する貧困削減へと国際社会の援助潮流がふたたび変化した時代でした。1990年には世界銀行が「世界開発報告」で貧困の問題について特集を発表しました。国連ではUNDPが1990年に「人間開発報告」の初版を発行、各国の人間開発の度合いを示す包括的な経済社会指標として人間開発指数の概念を導入しました。さらに1995年にコペンハーゲンで開催された「世界社会開発サミット」では地球上の絶対的貧困を半減させるという目標が明示されました。

columnI-12 冷戦後の世界経済のグローバル化と市民社会の台頭:国際潮流から見た日本のODA~成蹊大学名誉教授 廣野良吉 先生

図表I-19 国際開発目標(IDGs)からミレニアム開発目標(MDGs)へ

columnI-13 OECD-DAC援助審査を通じて見る50年

こうした流れを受けて、1996年には、OECD-DACにおいて「21世紀に向けて-開発協力を通じた貢献(DAC新開発戦略)」が策定され、これは1990年代後半から2000年代にかけての国際社会の援助理念を基礎づけるものとなりました。このDAC新開発戦略策定にあたっては、オーナーシップ(自助努力)やパートナーシップの重視、制度構築、能力構築の重視、包括的アプローチの重要性など基本理念の形成において、日本は多大な貢献をしました。

特に、このDAC新戦略起案の際には、日本は、その後のミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)の数値目標にもつながることとなる、具体的な数値目標(国際開発目標(IDGs:International Development Goals))の設定を提案するなど、各国に積極的に働きかけました。このDAC新開発戦略でOECD-DACは貧困とそれに関連するBHN問題を大きく取り上げて、国際社会による援助の新しいあり方を提唱しました。

DAC新開発戦略においては、途上国が自らの問題として開発に取り組むというオーナーシップと、先進国が「途上国に援助する」という考えではなく共に考え共に実行するというパートナーシップという2つの原則が盛り込まれました。その後、国際社会で広く受け入れられるようになったこれらの原則は、日本が従来より重視し、ODA大綱にも示された自助努力支援の考え方と軌を一にするもので、日本が他国に先駆けて主張してきたものです。そもそも、日本は、被援助国の経済的自立は自助努力に基づく自国の開発への努力により達成されるものであり、ODAはその手助けをするものであると考えてきました。日本が戦後まもなく支援を受けていた経験と東アジアにおける開発経験を踏まえ、一貫して途上国自らの努力を積極的に支援するとの姿勢で援助を実施してきました。こうした日本の長年の取組と考え方は、国際社会の開発の動向にも重要な影響を与えています。

2000年9月に開催された国連ミレニアム・サミットにおいて「ミレニアム宣言」が採択され、のちに同宣言の開発関連部分とDAC新開発戦略を発展的に統合したMDGsという1つの共通枠組みにまとめられました。このMDGsは、人類の将来の繁栄に向けての基礎的条件を整える重要な開発目標として国際社会全体に共通の開発目標となっています。

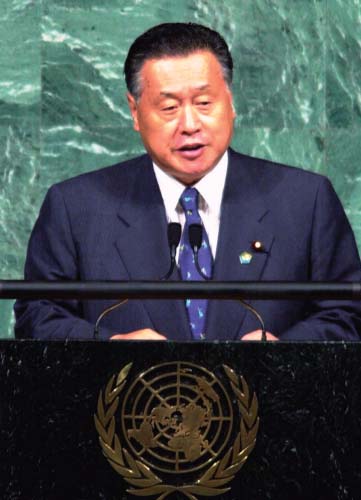

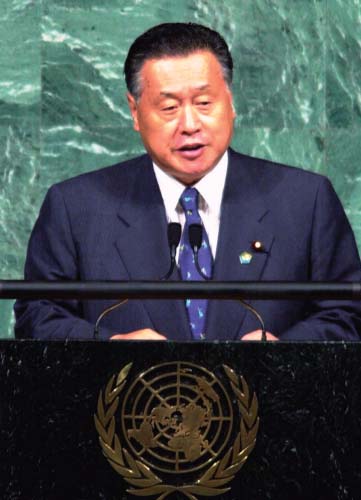

国連ミレニアムサミットで演説する森総理(当時)(写真提供:共同通信社)

また、その後、経済成長が貧困削減やMDGsの達成に果たす役割に再び焦点があてられるようになった際も、日本の考えは国際社会に対して大きな影響を与えました。世界銀行では、開発におけるインフラの役割に再度目を向けるべきとの議論がなされ、2003年4月のIMF・世界銀行合同開発委員会におけるコミュニケにも、成長促進措置としてインフラの役割が盛り込まれました。更に世界銀行は、JBIC、ADBと東アジアにおけるインフラ整備についての共同研究を開始することを発表し、2004年1月に東京でセミナーを開催し、インドネシア等で現地政府関係者を招いたワークショップを行った上で、その成果を2005年初頭に東京で開催されるセミナーにて発表し、報告書にまとめる予定です。

■アジア通貨危機に対する支援

1997年のアジア通貨危機に対しても、日本は積極的な支援を行いました。1997年に発生したアジア通貨・経済危機に際し、日本はODA及びODA以外の政府資金(OOF:Other Official Flows)を連携させ、積極的に支援しました。日本はIMFを通じての支援とともに、新宮澤構想に基づく支援、特別円借款などの支援を行い、関係国で最大の約800億ドルの支援額を表明し、1999年までに約700億ドルを具体化しました。これらのアジア通貨危機に対する支援は、援助の対象となったアジア諸国だけでなく、アジアの安定を維持し、危機から回復に向かわせる重要な要素であるとして、国際社会からも高い評価が寄せられました。

columnI-14 アジア通貨危機における日本の対応

■ODA予算の減少傾向への転換

1990年代後半になって、厳しさを増す日本の財政状況の中で、ODAの量的拡大の見直しは避けられないこととなりました。1997年の財政構造改革会議の報告を受けた閣議決定において、「財政が危機的な状況にあることにかんがみ、量から質への転換を図ることより、集中改革期間中においては、ODA予算は各年度その水準の引き下げを図る」とされ、「量的目標を伴う新たな中期目標の策定は行わない」ことになりました。これを受けて1998年度一般会計ODA予算は対前年度10.4%減となり、以後ODA予算は、当初予算ベースで減少傾向に転じるようになりました。

一方、米国では1990年代を通じ援助が頭打ちの傾向にありましたが、2001年9月11日の同時多発テロ以降、開発問題の扱いが高い位置づけを与えられることとなり(注10)、米国の援助政策は大きく転換されました。その具体的なイニシアティブとして、2002年3月、ブッシュ米大統領はミレニアム挑戦会計(MCA:Millennium Challenge Account)として、2006会計年度までにODAを年額50億ドル増額することを表明しました。また、EU(European Union)諸国も、2002年3月の開発資金国際会議をMDGs達成に向けて前進するための歴史的な機会であると位置づけた上で、EU全体として、ODAを増額し、2006年までにODAの対GNI(Gross National Income:国民総所得)比0.39%を実現することを同会議の場で表明しています。

その後の日本のODA予算を見ると、1997年度予算をピークに7年間で3割減(注11)となり、減少傾向が続いています。DAC統計のODA実績としても2001年は約98億5,000万ドル(円ベースで約1兆1,964億円)となり、1991年以降維持し続けてきた世界第1位の座を米国に譲り、世界第2位の供与国となりました。DACの統計では、援助総額から過去に日本が供与した円借款等について途上国からの返済額を控除した支出純額ベースの実績を用いますが、近年は途上国からの返済額が大きく積み上がっており、日本のこのODA実績の数値を更に押し下げる要因となっています。

図表I-20 ODA予算の推移

■ODA中期政策の策定

厳しい経済・財政状況とODAを巡る内外の環境の変化を背景に、1990年代後半はODAのあり方についての議論が有識者レベルを含め幅広く行われるようになりました。こうした状況下で、政府は、1998年に対外経済協力関係閣僚会議幹事会においてODAの透明性・効率性向上の具体的措置についての申し合わせを行いました。1999年には、5年間程度にわたるODAの進め方を援助の質に焦点を当てて論じた政策文書として「政府開発援助に関する中期政策」(以下ODA中期政策)を策定するなど、日本のODAについての基本的考え方や具体的な援助の進め方の明確化に努めました。中期政策においては、1996年のDAC新開発戦略に盛られた考え方を踏まえ、途上国のオーナーシップとパートナーシップの重視、各国の実情にあった援助、各機関と民間などの役割分担と連携の重視、人間中心の開発、「顔の見える援助」の積極的展開といった考え方を打ち出しました。また、従来以上に貧困対策や社会開発の側面及び人材育成や制度、政策などのソフト面での協力を重視することが示されました。なお、同中期政策においては、厳しい財政事情等を考慮し量的目標の設定は行われませんでした。

■ODA改革の推進

日本は、ODA中期政策の策定に引き続きODA改革を推進し、援助の効率化、質の向上に努めてきました。効果的な援助の実施のためには途上国ごとの経済・社会状況や開発上の課題を十分把握した上で援助を行うことが不可欠です。こうした観点から、1998年以降、主要な被援助国について、それまでの国別援助方針を更に具体化した、5年程度を念頭に援助の目的、重点分野等を記した国別援助計画の策定を開始しました。これにより、日本のODAはODA大綱の下、ODA中期政策、国別援助計画に基づいて実施される政策体系が明確となりました。

図表I-21 ODA改革の流れ

同時期には中央省庁レベルでの行政改革も推進されました。1998年6月には中央省庁等改革基本法が制定され、外務省がODAに関する全体的な企画について、政府全体の一元的な調整の中核としての機能を担うこととなり、省庁間の連携の強化が図られました。また、援助実施機関レベルでも改革に向けた取組がなされ、1999年10月には日本輸出入銀行(輸銀)とOECFが統合され国際協力銀行(JBIC:Japan Bank for International Cooperation)が発足し、日本の円借款とOOF双方の対外資金協力を一元的に実施する機関が誕生しました。

2002年3月末の第2次ODA改革懇談会最終報告では「国民参加」、「透明性の確保」、「効率性の向上」の3つのキーワードに集約された提言が示されました。この報告書を受けて、同年6月には、「ODA総合戦略会議*1」を立ち上げました。同年7月には、できるものから直ちに改革を実施するとの考えから、「監査」、「評価」、「NGOとの連携」、「人材の発掘・育成・活用」、「情報公開と広報」の5分野で「ODA改革・15の具体策」が発表され、改革が推し進められました。

また、2001年初頭より明らかになった一連の外務省不祥事を受けて、国民の信頼を取り戻すために進められた、外務省全体の改革の流れにおいてもODA改革に関する検討が進められました。その結果として2002年夏に外務省改革「行動計画」が策定されましたが、その中においても、ODA改革が改革の重要な柱の1つとして、具体化のための諸施策と共に盛り込まれました。

このような一連のODA改革の中で、2002年12月、川口前外務大臣からODA大綱の見直しが発表され、翌2003年8月、改革の集大成としてODA大綱が閣議決定により改定されました。なお、改定にあたっては、政府内部における検討に加え、有識者、実施機関、NGO、経済界等との数多くの意見交換、さらに、パブリック・コメントや公聴会等幅広い議論を行い、ODA改革の主要点である国民参加の確保に注意が払われました。

■NGOをはじめとする援助主体との連携の強化

国民参加の拡大は、ODA改革の重要な柱となっています。国民各層の参加を拡大するため、NGO、地方自治体、大学、労働組合など多様な援助主体との連携が強化されてきています。

NGOによる国際協力活動は、途上国の地域社会・住民に密着した草の根レベルのきめの細かい援助や緊急人道支援で迅速・柔軟な対応が可能であるという点で、重要な役割を果たしています。国際協力に携わる日本のNGOは、1979年に発生したインドシナ難民や1984年のアフリカの飢餓等を契機にその活動は活発化し、団体数も大幅に増加しました。しかし、長い歴史と確立した組織基盤に支えられ、豊富な経験を有する欧米諸国のNGOと比較すると、日本のNGOによる国際協力活動は、拡充・強化されるべき余地が少なくありません。

フィリピンの草の根技術協力事業(「アグロフォレストリーによる持続可能なエコシステムの構築」:フィリピン) (写真提供:IKGS緑化協会)

図表I-22 NGOとの連携の歩み

このようにNGOの活動が活発化する中で、NGOと政府との連携関係や政府の支援活動は、1980年代末以降一貫して強化されてきました。例えば、1989年度にNGO事業補助金制度や小規模無償資金協力が導入され、1994年には外務省経済協力局に民間援助支援室が設置されたのに続き、NGOとの対話の促進のためのNGO・外務省定期協議会が1996年度に開始されました。2000年度には、NGO、経済界及び政府が連携・協力してより効率的かつ迅速な緊急援助を行うためのシステムとして「ジャパン・プラットフォーム*1」が設立され、2002年度には、日本NGO支援無償資金協力やJICAの草の根技術協力が導入されるなど、NGOをはじめとする市民社会と政府の連携は着実に深まりつつあります。

■新たな開発課題の出現

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、国際社会では、平和の構築や人間の安全保障の視点といった新たな課題や視点が出現しました。これらは、先に述べた国際的な貧困削減重視の流れとともに、2003年のODA大綱の改定に大きな影響を及ぼしました。

冷戦後の国際社会においては、民族・宗教・歴史等に根ざす対立が世界各地で顕在化し、地域・国内紛争が多発するようになりました。日本を含む国際社会では、紛争予防・紛争解決のための手段として、国連平和維持活動(PKO:Peacekeeping Operations)や多国籍軍の派遣、及び予防外交や調停などの政治的手段のみならず、紛争後の国づくりも含めた包括的取組の必要性が認識され始めました。カンボジア、東ティモール、アフガニスタンといった国々への復興支援の経験をも踏まえ、2002年5月、小泉総理は、シドニーにおける政策演説において「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」として、ODAを含め、平和構築の分野においてより積極的な取組を行っていく決意を表明しました。

騒乱や紛争の結果、国の基本的枠組みが破壊された、もしくは政府の統治能力が弱体化した国や地域に住む人々は、その生存、生活、尊厳に対する深刻な脅威にさらされるおそれがあり、この問題に対しては、国家がその国民と国境を守るという伝統的な「国家の安全保障」の枠組みを補完する支援が必要となっています。こうした新たな問題に対して、人間一人ひとりの視点に立って、人間の生存・生活・尊厳に対する広範且つ深刻な脅威から人々を守り、人々の豊かな可能性を実現するために、人間中心の視点を重視する取組を統合し強化しようとする考え方が「人間の安全保障」です。日本は、1990年代後半に、人間の安全保障を外交の視点として導入し、2000年9月の国連ミレニアム・サミットにおける森総理大臣(当時)演説の中で、人間の安全保障を日本外交の柱として位置づけ、人間の安全保障の概念の普及と実践に努めてきました。1999年3月には、国連に「人間の安全保障基金」を設置し、2003年度までに累計259億円を拠出し、人間の安全保障を促進する目的で国際機関が実施するプロジェクトを多数支援してきました。このほか、2003年度より、これまでの草の根無償資金協力に人間の安全保障の考えをより強く反映させた草の根・人間の安全保障無償資金協力として150億円を計上しました。

このような新たな開発課題の出現は、国内におけるODA改革の推進とともに、2003年のODA大綱の改定へとつながっていきました。

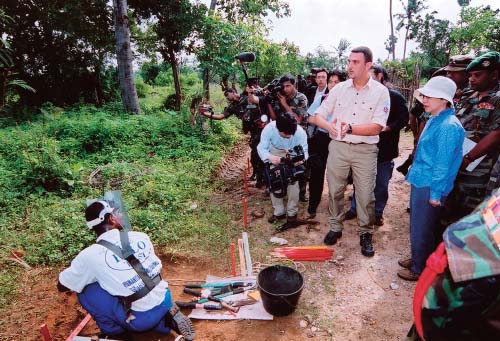

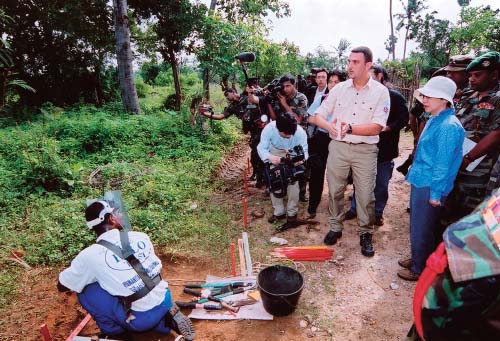

地雷除去作業を視察する川口前外務大臣(「地雷除去活動支援計画」:スリランカ)

columnI-15 内戦後の中米の民主化、経済復興に貢献したODA

次頁

次頁