本編 > 第I部 > 第2章 > 第2節 計画的拡充期 1977~1991年頃

第2節 計画的拡充期 1977~1991年頃

■賠償支払の完了と援助の計画的拡充

1976年7月、日本の賠償支払が、フィリピンに対する支払を最後に完了したことを受け、日本のODAは新たな時代を迎えました。

1970年代半ばになると、日本のODAは石油危機による財政状況の悪化等により伸び悩みました。しかし、日本の経済力及び経常収支黒字の拡大に伴い、日本のODAに対する国際的な期待が高まっていきました。また、日本国内においても、戦後賠償等の終了を機に、ODAを拡充させ、真に途上国の立場に立った経済協力を推進すべきとの声が強くなっていきました(注1)。このような内外の期待に応える形で、1977年、日本はODAを5年間で倍増するための「5年間倍増計画」を発表しました。しかし、その後円高が進んだこと等を踏まえ、翌1978年7月に3年間での倍増を目指すとの第1次中期目標を策定し、福田総理大臣(当時)がボン・サミットで表明しました。このような中期目標は、その後、5次にわたり策定され、ODAの着実な量的拡充の原動力となりました。これは当時、他の先進国が行っていなかった政府レベルの具体的な数値を含むODA量の対外的意思表明であり、ODAを国際貢献の重要な柱として位置づける日本の積極的姿勢を示すものとして国際協力の分野において画期的な意義を持つものでした。

また、当時世界経済にとって大きな課題であった途上国の累積債務問題等に対処するため、ODA以外の資金協力も含めた途上国への資金環流の拡充も同時になされ、日本政府は1987年に資金環流構想(注2)を表明しました。これら一連の措置により、日本のODAは1970年代末から1980年代を通じて大幅な拡大を実現しました。DAC加盟国の中でも1983年には西ドイツを抜いて3位になり、1986年にはフランスを抜いて2位になりました。

図表I-15 中期目標(第1次~第5次)の概要

この時期、以上の量的な拡大に加え、日本の援助の質の面でも改善が図られました。災害緊急援助、文化無償資金協力、食糧増産援助がそれぞれ1973年、1975年、1977年に開始され、1986年には、OECFによる世界銀行の構造調整融資との協調融資が始まりました。ODAの評価については、1975年に個別プロジェクトの事後評価を中心に開始され、1982年からは経済協力評価報告書が毎年発刊されるようになりました。

ODAに関する国民への情報提供の面でも、現在のODA白書の前身にあたる「我が国の政府開発援助」の第1号が1984年に刊行され、以来、毎年刊行されるようになりました。

援助の質の面での改善に関連して、低開発と貧困からの脱却を目指す多くの途上国において、経済発展偏重の開発の歪みが明るみになり、環境保全や人権保護との両立の問題が認識されるようになってきました。特に1980年代に入り、国際機関や先進国の支援を受けて進められている開発事業においてこうした問題に対して適切な配慮がなされていないとする批判も声高に叫ばれるようになり、OECD-DACにおいて援助実施における環境配慮に関し各種のガイドラインが作成されました。これを受けて、OECFでは、1989年10月、途上国側が環境配慮を適切に行うよう促すとともに、これを的確かつ効率的に審査・チェックすることを目的とした「環境配慮のためのOECFガイドライン」を策定しました。

また、この時期、ODAの拡充と国際的な経済状況の変化により、日本の援助の内容と対象地域の多様化が進みました。ODAの拡充により援助受取国数が増加したことに伴い、日本のODAは、これまでのアジア一辺倒を改め、中東、アフリカ、中南米、大洋州地域の占める割合が増加しました。特に1973年の第1次石油ショックは、日本にとって中東地域の重要性を認識させる契機となりました。そのためこれ以降、中東地域に対する経済協力は大幅に拡充されました。二国間ODAに占める中東地域の割合は、1972年の0.8%から、1977年には24.5%に達するまでになりました。その後は石油供給の安定化、日本のエネルギー消費構造の変化などもあり、1980年代を通じて中東地域のシェアは10%前後で推移していました。

1980年代の中東地域でのプロジェクト(第2ボスポラス橋:トルコ)

図表I-16 二国間ODAの地域別配分の推移

■基礎生活分野に対する援助の拡大

当時の国際的な援助潮流の中では、基礎生活分野(BHN:Basic Human Needs)の充足を目的とする援助が重視されていました。

1960年代の半ば以降、途上国の発展が思うように進まず、途上国側では現状への不満が現れるようになり、それまでの経済成長を優先させる援助を見直す動きが高まりました。1969年のIMF(International Monetary Fund)・世界銀行年次総会において「ピアソン報告」*1が、さらに、1970年「ティンバーゲン報告」*2が公表され、発展の究極の目的は個人の福祉の継続的改善にあるとするBHN分野への支援重視の考え方が提起されました。また、1973年の世界銀行総会においてマクナマラ世界銀行総裁(当時)は絶対的貧困についての定義を公にし、貧困削減を目指す開発戦略を提唱しました。国際的な援助潮流はそれまでの一国の経済成長を重視する援助から、途上国の貧困対策へ目を向けた援助へと転換しました。

このような国際的な援助潮流の転換を参考としながら、日本もBHN向け援助及び人づくり援助を拡大させました。

1979年、大平総理大臣(当時)はUNCTAD第5回総会で日本の人づくりを重視する援助戦略について演説し、BHN分野への支援を積極的に行うことを表明しました。また農林漁業、教育、社会インフラストラクチャー・福祉、保健、食糧援助、緊急援助を合計したBHN分野への支援は、1977年まで10%前後であったものが、1978年に23%に上昇し、以降20%から30%台で推移するようになりました。

また、第1次石油危機は、援助の目的として石油をはじめとする天然資源の確保という側面があり得ることを改めて想起させましたが、この教訓は、次第に途上国との相互依存関係を強く認識させることにつながっていきました。

■理念の体系化の動き

1980年代になると、日本のODAの理念を体系的にまとめようという動きが出てきました。これは、1976年の賠償支払の終了及び日本のODAの量的拡充に伴い、なぜ途上国援助が必要かについて、国民の理解を求めることが不可欠になってきたからです。

このような状況において、1978年、外務省は経済協力局長編による「経済協力の現況と展望―南北問題と開発援助」と題する文書をまとめました。その中では、広義の経済的安全保障に基づく援助理念の確立を求め、日本の経済協力は単に国際的責務であるだけではなく、日本の置かれた国際的環境ゆえに特別な意義を有しているとして、次の2点に触れています。

[1]日本は、世界の平和と安定の中でのみ、その生存と繁栄を確保しうる。また、平和国家である日本にとって、経済的支援を行うという方策しか積極的手段が存在しない。

[2]資源小国である日本は、資源の輸入確保のためには貿易を重視しなければならず、日本と途上国との相互依存関係は極めて深い。これら諸国との友好関係の維持が、日本の経済発展にとり極めて重要である。

1980年、外務省の実務担当者によって組織された経済協力研究会がまとめた「経済協力の理念―政府開発援助をなぜ行うのか」では、日本の経済協力の基本理念として、人道的・道義的考慮と相互依存の認識の2点をあげています。さらに、日本としては、特に[1]平和国家であること、[2]今後も発展を継続する経済大国であること、[3]対外的な経済依存度が極めて高いこと、及び[4]非西洋の近代国家として途上国から特別の期待を寄せられる立場にあることという独自の立場から、途上国援助を積極的に推進する理由は他の先進国以上に強いことを強調しています。

また、同時期には、大平総理大臣(当時)の政策研究会(注3)において総合安全保障という観点から途上国への経済協力が取り上げられました。1980年に提出された報告書においては、南北関係の安定した発展は、特に日本にとり重要であり、総合安全保障努力の一環として、日本は、途上国の発展と南北間の秩序形成に大きな役割を果たさなければならないとし、経済協力に関して、次の点に触れています。

[1]日本を含む先進工業国としては、経済協力・援助の推進によって南の諸国の国内開発に貢献し、それを通じて、それら諸国との友好的・互恵的な関係を維持・強化することは、極めて重要な課題であり、日本は、平和国家であることや、今後も日本の経済成長が期待されること、さらに、資源・エネルギーの対外依存度が極めて高いことから、他の先進国にも増して、経済・技術協力に積極的でなければならない。

[2]経済協力は、日本にとって政治的、経済的に重要な国々との長期的な友好関係を構築する上で、中心的な方策であり、日本が国際関係において持つ唯一の積極的手段である。

社会教育文化センター建設現場(エジプト、1987年) (写真提供:国際協力機構(JICA))

[3]文化的にも人種的にも西欧とは全く異なった土壌の上に、わずか100年足らずで近代化を成し遂げたという日本の経験に学びたいという途上国の期待が高く、南北間の秩序形成の上に大きな役割を果たすことは、日本の世界史的使命である。

■構造調整の動き

1980年代の開発理論は世界銀行の構造調整融資が主流となりました。構造調整融資が始まった背景には1970年代に起こった2度にわたるオイルショックがありました。とりわけ2度目のオイルショックは多くの途上国の経済状態を著しく悪化させ、1982年にメキシコが債務の支払停止を宣言したことを皮切りに、1983年にはナイジェリア、フィリピンが、1987年にはブラジルが民間銀行への中長期債務の支払停止を宣言し、中南米諸国を中心に途上国は債務危機に陥りました。

これらの途上国を救うには、プロジェクト援助、あるいは、途上国の一時的な資金繰りの悪化に対応する短期的な流動性確保のための支援のみでは不十分であり、長期的にマクロ経済を安定させ、それを持続可能なものとするための支援が必要である、と国際機関のなかで認識されるようになりました。このような事態を受けて、本来は開発プロジェクトへの融資機関であった世界銀行は、1979年、途上国の経済構造の改善を含む、新しい中・長期的な開発援助の形態として、ノン・プロジェクト型の構造調整融資を開始するようになりました。構造調整融資は、小さな政府と自由な市場の力によって経済の効率化を図るべきという考え方に基づいて、途上国が抱える債務問題、財政赤字、国際収支困難等の背後にある経済構造の問題に取り組むことを条件(コンディショナリティ)に、債務危機に陥った途上国に資金供与を行うものです。

世界銀行の構造調整融資は、その前提にIMFの信用供与が位置づけられており、IMF・世界銀行が一体となって構造調整が進められました。世界銀行はとくに債務返済負担が重く、経済構造が脆弱なサブ・サハラ・アフリカ諸国を対象に1985年に特別基金を設け、先進諸国に協調融資を呼びかけました。日本はこれに応じ、1986年に初めて世界銀行との協調融資としてOECFから構造調整融資を供与しました。さらにその後も、ADB、米州開発銀行(IDB: Inter-American Development Bank)、アフリカ開発銀行(AfDB:African Development Bank)とも協調し、2003年度末までに合計で78件、計9,676億円の円借款を供与しています。

columnI-11 OECFによる「世界銀行の構造調整アプローチの問題点について―主要なパートナーの立場からの提言」について

しかしながら、日本の開発理念は、小さな政府を指向する当時の国際的な開発理論の考え方に比べて、開発における政府の役割をより重要視するという点で異なるものでした。1990年のOECF論文(注4)により日本は東アジアの経済発展の経験に基づく日本独自の理念を国際社会に発信しました。その後、世界銀行の構造調整融資が期待された効果をあげられなかったことが明らかになるに従い、世界銀行をはじめとする国際社会の考え方は、政府をはじめとする制度(ガバナンス等)に焦点を移しました。このような考え方の変化の中で、一貫して、政府の役割を重視してきた日本の考え方は国際社会に一定の影響を与えました。

■DAC加盟国中、総額で第1位の援助大国に

日本は累次の中期目標に基づきODAの拡充を図り、その結果、1989年にはODA支出純額が89億7,000万ドルとなり、初めて米国を抜いて世界最大の援助供与国となりました。1990年代において、欧米諸国は東西冷戦構造崩壊後の「援助疲れ」もあり、全世界のODAの量は減少傾向を示していましたが(注5)、日本は、1989年以降も着実にODA予算を伸ばし、1991年から2000年までの10年間、DAC諸国のODA供給量の約20%を支え、文字どおり世界一の援助供与国となりました。

日本のODA供与額は、1995年には支出純額144億8,900万ドルの史上最高値に達しました。一般会計におけるODA予算についても1997年までは毎年度、前年度に比べて増加し続けました。

■草の根レベルの支援の開始

途上国における援助需要の多様化が進み、小規模かつ機動的な援助の必要性が高まったことを踏まえ、1980年代後半、草の根レベルの支援が開始されました。1989年には、草の根レベルの開発プロジェクトを実施する非政府団体(NGO(Non Governmental Organization:非政府組織)、地方公共団体、学校、病院等)を対象とした小規模無償資金協力制度や、日本のNGOが主として途上国で行う開発協力活動に対し、事業費の一部を補助するNGO事業補助金制度が創設されました。小規模無償資金協力は、従来では対応が困難であった小規模な案件の実施を可能とし、草の根レベルに直接裨益するきめ細かい援助として各方面から高い評価を得ています。また、現地の諸事情に精通している日本の在外公館が、迅速かつ的確に対応することで案件の承認までの所要時間が最小限に抑えられています。小規模無償資金協力は、年々規模を拡大し、1995年度に草の根無償資金協力と改称され、2003年度より人間の安全保障の理念をより強く反映させた草の根・人間の安全保障無償資金協力として拡充されました。

図表I-17 草の根・人間の安全保障無償資金協力の予算及び件数の推移

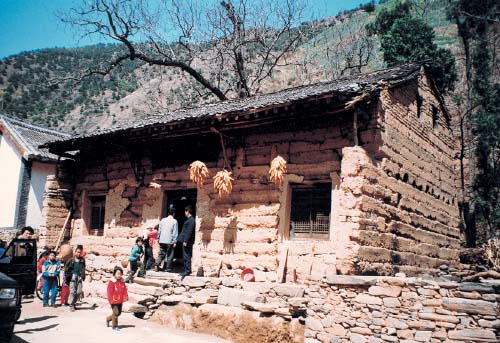

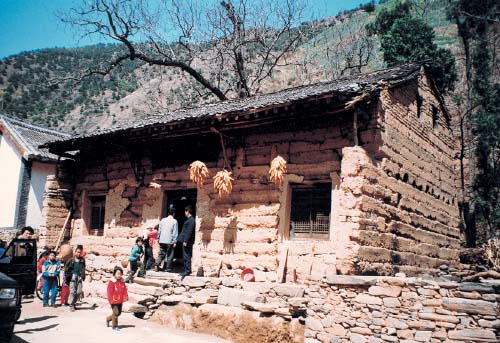

初期の草の根無償資金協力「陜西省靖辺県東杭中学校校舎建設計画」1996年度:中国 上・旧校舎 下・新校舎

次頁

次頁