本編 > 第I部 > 第2章 > 第1節 体制整備期 1954~1976年頃

第1章で述べたとおり、日本のODAは、半世紀にわたり途上国の経済社会開発に貢献し、世界各国で高く評価されています。第2章では、このような成果を上げた日本のODAについて、データ・資料に基づき過去50年の歩みを振り返ります。日本のODAは、その規模だけでなく、質、内容、さらには政策・理念の面で大きな発展を遂げてきました。この発展はそれぞれの時代における日本の政治経済の状況、国際情勢、援助を巡る国際的な動向・議論とも密接な関係がありました。本章では、この50年を大まかに以下の4つの時期に分けて、日本のODAがどのような軌跡を辿ってきたのかについて概説します。

第1節 体制整備期 1954~1976年頃

●日本がコロンボ・プランへの加盟により技術協力を開始して以来、援助実施機関の立ち上げや整理統合、援助の仕組みの多様化などを通じて援助実施体制の整備を行った時期

第2節 計画的拡充期 1977~1991年頃

●累次の中期目標によりODAの量的拡充が図られ、日本のODAがグローバルに展開するようになった時期

第3節 政策・理念充実期(旧ODA大綱期)

1992~2002年頃

●冷戦後の新しい国際環境の下、1992年の旧ODA大綱や1999年の中期政策の策定などを通じて、日本の援助政策・理念をより明確にすることに特に努力を続けた時期

第4節 新たな時代への対応(新ODA大綱)

2003年~現在

●2003年8月にODA大綱が閣議決定により改定され、日本のODAが新たな転機を迎えた

図表I-8 日本のODA50年の歩み

第1節 体制整備期 1954~1976年頃

■コロンボ・プランへの加盟

1954年10月6日、日本はコロンボ・プランへの加盟を閣議決定し、同月米国の斡旋を得て(注1)コロンボ・プランの第6回会合に正式加盟国として参加しました。コロンボ・プランは、1950年に発足したアジア及び太平洋地域諸国の経済社会開発を促進するための地域協力機構です。日本は、加盟の翌年より、3,840万円の予算により研修員の受入、専門家の派遣といった政府ベースの技術協力事業を開始しました。

現在、10月6日は、1987年9月の閣議了解により「国際協力の日」と定められ、同日の前後には記念行事などが開催されています。コロンボ・プランへの加盟は、まさに日本の政府ベースの経済協力の幕開けとなる出来事でした。

ODA開始50周年を記念して作成された国際協力50周年記念事業ロゴマーク

■戦後賠償と並行して行われた経済協力

政府ベースの技術協力は上述のコロンボ・プランへの加盟が発端でしたが、政府ベースの資金協力の始まりは、1954年11月に署名された日本とビルマ連邦(現ミャンマー)との間の平和条約、日本とビルマ連邦との間の賠償及び経済協力に関する協定に遡ることができます(注2)。同条約では、「(日本が)与えた損害及び苦痛を償うため」の賠償の支払のほか「(ビルマ連邦の)経済の回復及び発展並びに社会福祉の増進に寄与するため」の協力についても規定され、戦後処理としての賠償支払と並行して経済協力を行うことが明記されました。その後、賠償協定はフィリピン(1956年)、インドネシア(1958年)、ベトナム共和国(南ベトナム)(1959年)との間で次々に署名されました。この他、厳密な意味での賠償ではありませんが、やはり戦後処理の一環として、対日賠償請求権を放棄したカンボジア及びラオスのほか、タイ、マレーシア、シンガポール、韓国及びミクロネシアに対する無償援助等(いわゆる準賠償)も行われました。

columnI-9 日本の戦後復興

これらアジア諸国との賠償等に関する協定の締結は、1960年代中頃まで日本の対アジア経済外交の中心であり、賠償の支払は1976年まで継続して実施されました。賠償とそれに並行する経済協力は、それぞれ戦後処理のための条約上の義務の履行であるとともに、アジア諸国の発展及び社会福祉の増進の支援を目的としたものでした。しかし同時に、調達される物資、役務の対象を日本製品に限定した資金をアジア諸国に供与することにより、日本の産業にとっての市場確保を後押しするとの効果がありました。このように、アジア諸国に対する賠償及びそれに並行する経済協力として日本の資金協力が開始されたという歴史的経緯は、日本と密接な関係を有するアジア諸国との協力を重視するという基本的な方針と相俟って、その後の日本のODAのアジア重視の原型となりました。

図表I-9 日本の戦後賠償・準賠償一覧

■円借款の開始

1958年、日本はインドに対して最初の円借款の供与(注3)を行い、これにより本格的な経済協力を開始しました。これは、賠償という戦後処理の問題とは関係なく行われ、日本が譲許的な条件での資金協力を開始したという意味で画期的な意義を持つものでした。当時、日本の経済にとって輸出振興は最重要課題でしたが、タイド(注4)の有償資金の供与は日本の輸出促進という効果もあり、1960年代を通じて積極的に供与されることとなりました。

1957年2月、岸総理大臣代理・外務大臣(当時)は外交演説の中で、アジア諸国との関係のあり方として次のとおり述べています。

[1]日本の国連及び国際社会における地位向上は隣邦関係の強化が基本である。

[2]東南アジアに対する経済協力計画を発展させ、諸国の国づくりへの協力をもってアジア全域の福祉増進への貢献を意図する。

[3]日本の経済発展と国民の繁栄を図る見地から、賠償、経済協力を含めて各国の繁栄に貢献しつつ、日本の発展を期す。

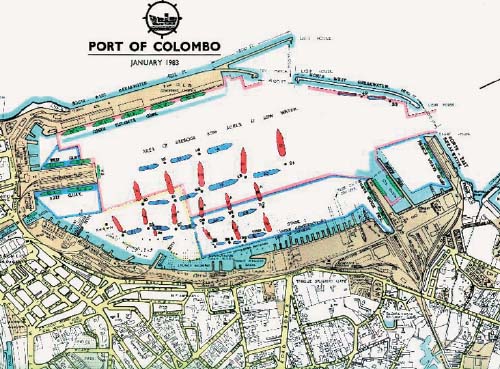

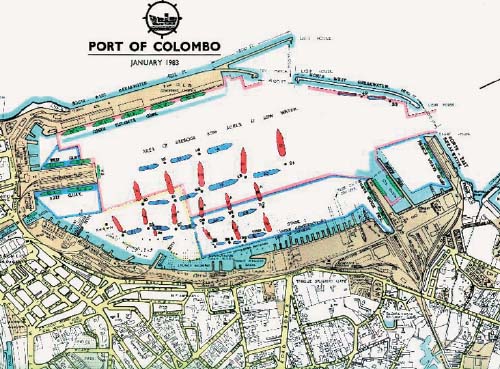

現在のコロンボ港

コロンボ港設計図

拡張前のコロンボ港

南西アジアのハブ港となっているコロンボ港。日本は、コロンボ港拡張、整備のために円借款等、様々な支援を行った。

以上は、援助を開始した当初の日本の経済協力の目的を的確に表現しています。当時、国際社会への復帰を果たしたばかりの日本にとって、国際社会における地位の向上は至上命題でした。このような観点からコロンボ・プランへの積極的参加と、戦後処理の一環としての賠償問題の早急な解決が図られました。また、賠償と、それと並行して行われた経済協力は、上記外交演説に明確に示されているとおり、「日本の経済発展と国民の繁栄」にも深く結びついたものでした。1人あたりの国民所得が400ドル以下であった当時の日本にとって、賠償のための支払の負担は大きなものでした。1950年代から1960年代における日本の賠償、円借款の供与は、日本にとっての輸出市場の拡大、重要原材料の輸入の確保という目的を持ち、それが日本経済に裨益するという効果が期待されていたのです(注5)。日本のこのような姿勢は、援助のタイド率が1960年代末までほぼ100%であったことにも反映されていました。

1960年代の国際社会では「南北問題」の存在が重要視されており、その解決の一助として1964年に国連貿易開発会議(UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development)の第1回総会が開催されました。日本は、当時農業、中小企業の分野を中心に後進性を有しており、途上国からの貿易の自由化、援助の拡大に関する要請に消極的にならざるを得ませんでした。このような日本の態度は、途上国から批判を浴びました。

図表I-10 初期の円借款

■援助実施体制の整備

このような賠償及び援助の開始に伴い、日本の援助実施体制も徐々に整備されていきました。まず、1954年に技術協力の実施機関として社団法人アジア協会が設立され、1955年には外務省アジア局内に賠償部とアジア経済協力室が設置されました。また、1957年に岸総理大臣(当時)が、「アジア開発基金設立構想」(注6)を発表しました。この構想自体は実現しませんでしたが、こうした流れの中で、1960年に海外経済協力基金法が成立し、1961年3月に円借款の実施機関として海外経済協力基金(OECF:Overseas Economic Cooperation Fund)が発足しました。

援助の本格化に伴い、1961年、総理大臣の諮問機関として対外経済協力審議会(注7)の設立、1962年、外務省経済協力局の設置、さらに、同年、国際協力事業団(JICA:Japan International Cooperation Agency、現国際協力機構)の前身にあたる海外技術協力事業団(OTCA:Overseas Technical Cooperation Agency)が創設されました。

なお、この時期には、海外においても援助実施体制の整備が進みました。例えば、米国では1961年に対外援助法の制定に伴い、米国国際開発庁(USAID:United States Agency for International Development)が設立され、西ドイツでも経済協力省が発足しました。日本が国内の実施体制の整備を進めながら、援助国として国際機関の活動に積極的に参加するようになったのもこの時期のことでした。日本は1960年3月、開発援助グループ(DAG:Development Assistance Group)に参加し、1961年にDAGがOECD-DACに改組されると、発足と同時にこれに加盟しました。

図表I-11 援助実施機関の組織的変遷

■日本の国際的地位の向上と援助実施体制の強化

1960年代後半から1970年代にかけて、ベトナム戦争の深刻化、1971年の米国による金・ドル交換停止を含むドル防衛策の発表(ニクソン・ショック)、1973年の第4次中東戦争を契機とする第1次石油危機等、世界は激動の時代を迎えました。米国経済をはじめ世界経済が厳しい局面を迎える一方、日本の国際的地位は急速に向上していきました。それにともない、日本の援助も戦後処理を中心とするものから徐々に転換し、量的な拡大とともに、援助の仕組みの多様化が図られました。

援助の量としては、為替レートの変化の影響もあり、ODA実績は1964年の約1億1,580万ドルから1976年には約11億490万ドルへと10倍近い規模となりました。DAC加盟国中での順位も1972年にはイギリスを抜いて4位になりました(1973年当時、日本のGNP(Gross National Products: 国民総生産)は4,125億ドルで、DAC諸国中2位)。

図表I-12 DAC主要国の1人あたりGDPの推移

援助の仕組みについても、1968年より食糧援助(注8)が、1969年より一般無償資金協力が始まったほか、円借款でも、従来のプロジェクト借款の枠を広げ1966年よりツー・ステップ・ローン(注9)が開始され、1968年には商品借款(注10)が開始されるなど、多様化が図られました。また、1965年には青年海外協力隊が創設され、援助に国民参加の視点が盛り込まれるようになり、日本の援助は幅の広い充実した内容となっていきました。

columnI-10 青年海外協力隊の成果と歩み

1974年にはOTCAと海外移住事業団を統合して国際協力事業団(注11)(現独立行政法人国際協力機構)を設立し、1975年にはOECFと日本輸出入銀行の役割・業務分担を明確にする(注12)など援助実施体制の整備が進みました。こうして援助の質の向上を図るための努力が払われました。

図表I-13 DAC主要国のODA実績の推移(1956~2003年)

■貿易振興からの脱却

1970年代に入ると、援助の目的としての輸出市場拡大の観点は徐々に陰を潜めるようになりました。

日本は1960年代に高度成長期を迎え、1960年代末にはODAと輸出振興を結びつける理由は薄くなっていました。さらに、1969年のDAC対日年次審査で、タイド援助の撤廃が勧告されたことなどを受け、1972年、対外経済関係調整特別措置法案閣議決定で円借款のアンタイド化が決定されました。その後、円借款のアンタイド化が進み、1980年以降はほぼ100%のアンタイド化が実現しました。1990年代後半にはアジア経済危機に伴って導入された特別円借款(注13)の影響でアンタイド化比率は一時的に下がりましたが、援助のアンタイド率は、DAC諸国の中でも平均を上回る実績を有しています。

この時期の日本の援助はアジアに重点が置かれており、また、二国間援助が中心となっていましたが、これは、既に述べたとおり日本の援助が賠償及びそれに伴う経済協力から始まったという経緯が関係しています。1960年代後半以降、日本の援助は国際協調の形でも推進されるようになり、例えば1966年、日本が提唱して東南アジア開発閣僚会議を開催するとともに、アジア開発銀行(ADB)については、その設立に主導的な役割を担いました。1969年のADB第2回総会では、福田大蔵大臣(当時)が「対アジア援助5年以内倍増」を表明するなど、日本はアジア重視の姿勢を強めました。こうしたアジアへの経済協力は、当時の開発輸入、投資活動との三位一体のアプローチとして、東南アジア経済発展の基礎づくりに大いに貢献しました。

図表I-14 円借款調達条件の推移

診療風景

モンゴルボレイ医療センター(改修前の様子)

当時派遣されていた専門家達

カンボジア・バッタンバン州の病院。1959年の日本・カンボジア経済技術協力協定により1964年から協力が始まった。同医療センターは日本病院とも呼ばれている。

次頁

次頁