(5)内外の援助関係者との連携

日本は、民間企業、非政府組織(NGO)、大学、地方自治体、国際機関や他の援助国とも連携しながら国際協力を行っています。

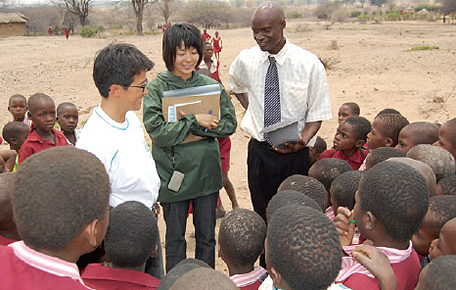

日本NGO連携無償資金協力によって学校に井戸とトイレを建設する。よろこぶジンバブエの子どもたち(写真提供:NPO法人ADRA Japan)

●NGOとの連携

近年、NGOは開発、環境、人権、貿易、軍備縮小など、主要な外交分野における政策についての提言などを通じて、国際社会で重要な役割を果たしています。日本のNGOは、開発途上国において教育、保健・医療、農村開発、難民支援、地雷処理など様々な分野で質の高い援助活動を実施しています。また、地震などの自然災害や紛争の現場でいち早く人道支援活動を展開しています。政府では手の届きにくい草の根レベルで活動するNGOは、地域に密着し、住民のニーズにきめ細かく対応することが可能であり、日本の「顔の見える援助」の実現にもつながっていると考えています。日本は、ODA大綱をはじめとする各種の政策においてNGOとの連携を進めることを掲げています。NGOの援助活動への資金面での協力、能力強化への支援、協議の機会を多くするなど、様々な連携策を実施しています。

ア.NGOが行う事業との協力

日本は、NGOが円滑に援助活動を実施できるように様々な協力を行っています。たとえば、NGOによる草の根レベルの経済社会開発事業に資金を供与する「日本NGO連携無償資金協力」を通じて、2010年度に46団体が、学校建設、障がい者支援、職業訓練、母子保健の改善など計78件の事業を実施しました。また、2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立された緊急人道支援組織である特定非営利活動法人「ジャパン・プラットフォーム(JPF)」には、2011年11月時点で35のNGOが参加しています。事前に拠出されたODA資金や企業・市民からの寄付金を活用して、大規模な災害が発生した時などに迅速な生活物資の配布、医療支援などを行っています。2010年度には、ハイチ地震やチリ地震、パキスタンにおける洪水の被災者支援、スーダン南部やスリランカ北部、アフガニスタン・パキスタンにおける人道支援など、9か国において74件、総額約30億7,000万円の事業を実施しました。

JICAの技術協力プロジェクトではNGOを含む民間の団体に委託して実施される場合があり、NGOや大学といった様々な団体の専門性や経験も活用されています。さらに、JICAはNGOや大学、地方自治体などが提案する案件で、開発途上国の地域住民の生活向上に直接役立つ協力活動について、ODAの一環として事業委託する「草の根技術協力事業」*を実施しています。2010年度は211件の事業を世界48か国で実施しました。

日本NGO連携無償資金協力を活用し、パレスチナのガザ地区で農業技術者の研修を実施(写真提供:NPO法人パレスチナ子どものキャンペーン)

イ.NGO活動環境の整備

NGO活動へのさらなる支援策として様々な活動環境を整備する事業があります。たとえば「NGO相談員制度」では、外務省の委託を受けた経験豊富なNGO団体が、市民やNGO関係者から寄せられる国際協力活動やNGOの組織運営の方法、開発教育の進め方などに関する質問や相談に対応しています。そのほか、国際協力イベントなどで相談に応じたり、出張して講演を行うサービスを行っており、多くの人がNGOや国際協力活動に対して理解を深める機会をつくるようにしています。また、「フェアトレード」*や「企業とNGOとの連携」などのテーマごとにNGOが自分たちで勉強会やシンポジウムを実施する「NGO研究会」を主催するなど、NGOが組織を運営する能力や専門性の向上を支援する取組も行っています。

JICAは、NGOスタッフのために様々な研修を行っています。たとえば、国内外で今後活躍するNGOスタッフの人材育成を通じて団体の組織強化を支援する「組織力アップ ! NGO人材育成研修」、開発途上国でのプロジェクトの計画・立案・評価手法を習得するためプロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)*を活用したプロジェクト運営基礎研修、NGOが国内での広報・資金を調達する能力等を強化することを目的としたNGO組織強化のためのアドバイザー派遣制度、海外においてプロジェクトを効果的に実施するために専門的な技術の指導を行うNGO海外プロジェクト強化のためのアドバイザー派遣制度、などを行っています。

ウ.NGOとの対話と連携

1996年以降外務省は、NGOとの対話と連携を進めるため、NGO・外務省定期協議会を開催し、日本の援助政策や日本NGO連携無償資金協力などのNGOを対象とした資金協力の制度に関する協議を活発に実施しています。2002年以降は開発途上国で活動する日本のNGOと意見を交換する場として「NGO・在外ODA協議会(通称:ODA・NGO(オダンゴ)協議会)」を開設し、これまでネパールやスリランカをはじめとする28か国で、大使館、援助実施機関、NGO等がODAの効率的・効果的な実施について意見交換を行っています。JICAは、NGOとの対等なパートナーシップに基づき、より効果的な国際協力の実現と、国際協力への市民の理解と参加を促すために、NGO-JICA協議会を開催しています。また、NGOの現地での活動を支援するとともに、NGOとJICAが連携して行う事業の強化を目的として、「NGO-JICAジャパンデスク」を22か国に設置しています。

用語解説

*草の根技術協力事業

国際協力の意志を持つ日本のNGO、大学、地方自治体および公益法人等の団体による、開発途上国の地域住民を対象とした国際協力活動を、JICAが支援する事業。

団体の規模や種類に応じて、

草の根パートナー型(事業規模:総額1億円以内、期間:5年以内)

草の根協力支援型(事業規模:総額2,500万円以内、期間:3年以内)

地域提案型(事業規模:総額3,000万円以内、期間:3年以内)

の3つの支援方法がある。

*フェアトレード

開発途上国の生産者にとって不利益が起こらないような貿易を促進するために、途上国の生産者を支援し、商品を買うことで、彼らの人権を守り、自立を支えようとする公正な価格による貿易の方法。

*プロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)

PCM手法 開発援助プロジェクトの分析・計画・実施・評価という一連のサイクルを、プロジェクト概要表を用いて運営管理する参加型開発手法で、参加型計画とモニタリング・評価からなる。JICAや国際機関などが開発援助の現場で用いる手法。

●民間企業との連携

ア.成長加速化のための官民パートナーシップ

日本の民間企業が開発途上国で様々な事業を行うことは、現地で雇用の機会をつくり出し、途上国の税収の増加、貿易投資の拡大、外貨の獲得等に寄与し、日本のすぐれた技術を移転するなど、ODAだけではできない規模の開発効果を開発途上国にもたらすことができます。このような民間企業の開発途上国における活動を推進するために、2008年4月に官民連携を促進する政策「成長加速化のための官民パートナーシップ」を発表しました。民間企業からの開発途上国の経済成長や、貧困削減に役立つ民間企業の活動とODAとの官民連携案件に関する相談や提案を受け付けています。これまでにこのような官民連携案件を2件認定しています。1件は、日本NGO連携無償資金協力を活用し、ラオスにおいて日本企業が生薬栽培事業を行うに当たり、栽培地の不発弾処理を行いました。(こちらを参照)もう1件は、技術協力を活用し、メキシコから医師団を日本に招き、日本企業の開発した高度な医療技術(カテーテル術)の移転を行いました。

テルモ株式会社と連携して初めての官民連携研修を実施。メキシコ人医師を対象に高度な医療技術の実習を行った(写真提供:JICA)

また、最近注目されている、民間企業が進出先の地域社会で積極的に貢献することを目指す企業の社会的責任(CSR)(注89)活動や、低所得者層を対象に支援ビジネスを展開し、生活の向上や社会的課題の解決への貢献を目指すBOPビジネスを、現地のNGOなどと連携して企業が行う場合に、草の根・人間の安全保障無償資金協力や技術協力を活用するなどの新しい取組も行っています。

さらに、JICAが官民連携(PPP)、インフラ(経済社会基盤)事業やBOPビジネスの事業化調査企画書(プロポーザル)を民間から広く募集し、その提案を行った法人にフィージビリティ調査*(注90)(実現の可能性調査)を委託する民間提案型の調査制度を実施し、これまでPPPインフラ事業に関しては19件、BOPビジネスについては33件を選定しました。これにより、開発途上国の開発課題の解決に民間企業の専門的知識、資金、技術等を活用するとともに、民間企業の海外展開を後押ししていきます。(BOPビジネス、PPPについては用語解説参照)

また、途上国の開発に役立つ民間事業への直接の出資・融資を行うJICA海外投融資については、2001年12月に発表された「特殊法人等整理合理化計画」において、2002年度以降は、2001年度末までに承諾された案件またはそれらと継続的な性格を有する案件以外、出融資を行わないこととなっていました。しかし、民間セクターを通じて開発効果の高い新しい需要に対応する必要性の高まりから、2010年6月の「新成長戦略」において同年度内の再開が決定されました。さらに2010年12月の「第6回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」の決定等を踏まえ、2011年3月末に再開するために必要となる手続きを終了し、JICAによる民間企業に対する海外投融資を再開しました。その結果、2011年10月、パキスタンにおける貧困層向けマイクロファイナンス事業(小規模金融サービス)、ベトナムにおける産業人材育成事業の2件について、政府部内の審査を終了し、後者については、同11月、ベトナム側の融資受け入れ先となる民間銀行との間で、融資契約の調印が行われました。

「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合」は、アジアを中心とする旺盛なインフラ需要に対応して、インフラ分野の民間企業の取組を支援し、国家横断的かつ政治主導により機動的な判断を行うため、2010年9月に閣議決定された「新成長戦略実現会議の開催について」に基づき設置されました。これを受けて、外務省は在外公館を通じた情報収集体制を強化し、現地の関係機関や商工会との連絡を強めていくため、2011年11月時点で49か国57の在外公館に計122名の「インフラプロジェクト専門官」*を指名しました。また、総理大臣によるトップセールス(首脳会談時で取り上げるなど)にてインフラ事業を受注するための支援などにも取り組んでいます。(JICA海外投融資、新成長戦略、パッケージ型インフラ海外展開については用語解説参照)

注89 : 企業の社会責任 CSR:Corporate Social Responsibility

注90 : フィージビリティ調査:Feasibility Study

イ.円借款の迅速化

開発途上国の開発を支援するに当たって、官民連携の必要性が広く認識されるようになりました。円借款と民間事業の実施とをより効果が上がるよう組み合わせて、速やかに開発効果が現れるようにすることが求められています。効果的な官民連携を推進する観点からも、民間事業の実施スピードに合わせて、円借款を速く進められるよう一層努力する必要があります。

日本は、借入国側の主体的取組(オーナーシップ)、不正や腐敗の防止、環境社会への配慮など、説明責任や適正な手続きを確かなものにすることに注意しながら、2007年の「円借款の迅速化について」および2009年の「官民連携推進等のための円借款の迅速化」を踏まえ、2010年7月にも「円借款の迅速化について」を発表しました。早い段階で関心があることを表明するプレ・プレッジを導入したり、現地でのモニタリング(進み具合のチェック)会合の実施国を増やして、問題を早期に発見し、対応策を協議するなどの追加的な措置を定めました。

ウ.大学・地方自治体との連携

日本は、より効果的なODAの実施のため、大学や県市町村など地方自治体が蓄積してきた実務的な知識を活用しています。JICAは、大学が持つ専門的な知識を活用し、開発途上国の課題に総合的に取り組めるよう、共同で技術協力の実施や円借款事業を推進しています。また、地方自治体との間でも、日本の地域社会の知識・経験を活かし、ODA事業の質的向上、援助を行う人材の育成などについて連携を行い、地方発の海外協力事業がより活発に展開できるよう協力しています。

エ.開発途上国の地方自治体・NGOなどとの連携

開発途上国の地方自治体やNGOとの連携は、開発途上国の経済社会の開発だけではなく、開発途上国の市民社会やNGOの強化にもつながります。日本は、主に草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、これら援助関係者が実施する経済社会開発事業を支援しています。この資金協力は、草の根レベルに直接利益となるきめ細やかで迅速な支援として開発途上国でも高く評価されています。

オ.国際機関や他国との連携

近年、ミレニアム開発目標(MDGs)などの国際的な開発目標を達成するため、援助の質の改善を目指し、援助効果を向上するとの観点から、パリ宣言やアクラ行動計画(AAA)(注91)に基づいて、様々な機関や団体が援助政策について協調していこうとしています。現在、多くの援助される側の国において、保健や教育など分野ごとに作業部会が形成され、その国の分野別開発戦略に沿って、プログラム型の支援が実施されています。日本はタンザニアにおける農業などのプログラムに参加しています。また、バングラデシュにおいては、2005年の世界銀行、アジア開発銀行(ADB)、英国国際開発省(DFID)と同国の貧困削減戦略を支援するための共通戦略パートナーシップを経て、2010年6月には18の国際機関が参加しての共同支援戦略(JCS)が決定されており、分野横断的に(保健、教育などの分野(セクター)を越えて横のつながりを持ち)、より効果的、効率的な援助を実施するための協調・連携を進めています。

世界銀行などの国際機関との間では、幹部の来日の機会などに、援助政策のあり方などについて政策対話を行っています。2007年にはADBとの連携の一つとして、日本は「アジアの持続的成長のための日本の貢献策(ESDA)」(注92)を発表し、投資を促し、省エネを進めることに取り組んでいます。最近では、日本国内に本部のある国際機関との協力・連携も積極的に進めています。たとえば、アジア生産性機構(APO)(注93)との間では、政府としての協力に加え、民間企業が「緑の生産性諮問委員会」*を通じてAPOの政策立案に貢献しています。

これらの取組のほかにも、多国間援助(マルチ)と二国間援助(バイ)の両方の効果的な連携を目指した取組も進めています。国際的な援助の流れを二国間の援助政策へ活かし、日本に比較優位のある二国間援助の方法を援助受入国内および国際社会において中心的な流れにすることを目的としたこのような試みは、日本の援助効果を向上させることに役立つものです。(マルチ・バイについてはこちらを参照)

これまで国際社会では、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC(ダック))の加盟国が中心となって援助を行ってきましたが、近年、中国、インド、サウジアラビア、ブラジルなど、DAC加盟国以外の新興ドナー(援助国)と呼ばれる国々が、開発途上国の開発において大きな影響力を持つようになっています。(新興ドナーについてはこちらを参照)新興ドナーが国際的な取組と調和した援助を行うよう、日本は様々な会合への新興ドナーの参加を促し、話し合いを進めています。たとえば、2011年6月には、アジア開発フォーラムを開催し、アジアの経験を踏まえた開発援助のあり方について議論を深めました。2011年11月には韓国・釜山(プサン)で「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム(閣僚級会合)」が開催され、日本を含むDAC加盟国、新興ドナー、民間セクター等が連携して世界の課題を解決するための新たな協力の枠組みを構築できたことは大きな進展であると言えます。

「第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム」で開かれた南南協力・三角協力をテーマにしたセッションに参加するJICA研究所所長(写真提供:JICA)

用語解説

*フィージビリティ調査

立案されたプロジェクトが実行(実現)可能かどうか、検証し、実施する上で最適なプロジェクトを計画・策定すること。プロジェクトがどんな可能性を持つか、適切であるか、投資効果について調査する。

*インフラプロジェクト専門官

各在外公館において、インフラプロジェクトに関する内外の情報を収集・集約するとともに、関係機関や商工会等との連絡・調整に際して窓口になるなど、インフラ海外展開の支援を担当する職員。

*緑の生産性諮問委員会

緑の生産性向上と環境保全の両立を実現させるため、高い環境技術を持つ日本企業から助言と協力を得るために、アジア生産性機構(APO)が2003年に設置した諮問委員会。現在60社以上が参加している。

注91 : アクラ行動計画 AAA:Accra Agenda for Action

注92 : アジアの持続的成長のための日本の貢献策 ESDA:Enhanced Sustainable Development for Asia

注93 : アジア生産性機構 APO:Asian Productivity Organization

援助効果向上に向けて