本文 > 第I部 > 第2章 > 第7節 > ●平和の構築とODA

第7節 平和の構築

●平和の構築とODA

冷戦終結後、世界各国で旧政治体制の崩壊等により、それまで抑えられてきた宗教や民族の相違に基づく対立や、部族間の抗争、天然資源の争奪等が顕在化し地域間紛争や国内紛争が頻発しています。特に開発途上国では、政府の統治能力の不足や貧困などが原因となって、国内対立が紛争に発展しやすくなっています。

一旦紛争が始まると、一般の市民が犠牲になるばかりでなく、難民や国内避難民の発生といった深刻な人道問題や人権侵害問題が生じることとなります(注)。また、紛争は、経済社会基盤を破壊し、その地域の長年の開発努力の成果を瞬時に失わせ、膨大な経済的損失を生み出します。国際的な開発目標であるミレニアム開発目標(MDGs)も、開発の前提条件である平和と安定の実現なしには達成されません。更に、紛争により疲弊し統治能力を失った、いわゆる「破綻国家」は、テロ活動の拠点や大量破壊兵器の拡散の源となり、地域そして世界全体の平和と安定にとって重大な脅威となる危険性をはらんでいます。このように政府が十分な能力を持たない国々には、まさに「人間の安全保障」という視点からの支援が重要となっています。紛争に際しては、個人に対する国境を越えた脅威を除去し、いかにして平和を構築していくかが国際社会の課題となります。

紛争の背景には、貧困問題や地域・民族間の格差、経済的利益の対立、その調整機能の欠如といった要素がある場合が少なくありません。このため、紛争を解決し、持続的な平和と開発を実現するためには、国連平和維持活動(PKO:Peacekeeping Operations)、多国籍軍の派遣、予防外交や和平の仲介等の軍事的、政治的手段に加え、ODAを通じた緊急人道支援、復興開発や民主化への支援が重要な役割を果たします。

開発途上国における紛争の予防、紛争後の緊急人道支援、復興開発支援の重要性はますます高まっています。このような状況においては、個々の人間に着目する「人間の安全保障」の視点を取り入れ、紛争時から復興・開発に至るあらゆる段階で、個人の保護と能力強化のための取組を行うことが重要です。日本のODA大綱では、この「人間の安全保障」の視点を基本方針の一つに取り入れ、「平和の構築」を重点課題として位置付けています。これは、ODAを活用して平和の構築に貢献することは、日本の安全と繁栄の確保にも重要な役割を果たしているという考えに基づいています。

具体的には、第一に、資源や食料を輸入に依存し、輸出が経済に占める割合の高い日本にとって、世界各国における紛争は円滑な貿易活動の障害となったり、資源・エネルギー等の不足や価格の高騰を引き起こしたりするおそれがあります。したがって、例えば、イラクやパレスチナへの支援により中東地域の安定を図ることは、石油輸入の9割を同地域に依存する日本にとって極めて重要な意義があります。

第二に、紛争状況にある国がテロリストの温床となり、日本を含む世界各地でテロ活動を展開するおそれもあります。例えば、2001年9月11日の米国における同時多発テロは、アフガニスタンを拠点とするテロ組織アル・カイダによるものでした。したがって、2002年以降、日本が行ってきたアフガニスタンの復興や国づくりの支援は、同国の統治能力の強化と安定を通じて、中央アジア地域の安定や国際社会全体におけるテロ防止のために重要な意義があります。

そのため、日本は、開発途上国における和平プロセスの促進といった紛争の政治的解決のための努力と連携させつつ、ODAを通じた平和の構築に積極的に取り組んでいます。

以下では、平和構築を支援するためにどのような形でODAを活用しているかについて説明します。

図表I―17 主な紛争経験国・地域への支援額の推移(E/Nベース)

●和平プロセスとODAの連携

開発途上国における国内・地域紛争では、政治的対立に加え貧困が紛争の終結とその後の平和の定着を困難にしています。すなわち、腐敗や統治能力のない政府に対する不満が反対勢力の台頭を生み、また、十分な社会サービスを受けられず、収入も乏しい貧困層が反対勢力の兵員として取り込まれ、国内紛争を助長する傾向があります。したがって、政治的和解だけでなく、ODAにより元兵員を含む多くの人々の生活を改善し、平和の恩恵を実感させることが、平和構築の進展のために重要な意義があります。こうした事情を踏まえて、日本は「平和の定着」と「国づくり」を政策として掲げ、紛争終結のための政治的プロセスとともに復興開発への支援に対して積極的に取り組んできました。

例えば、カンボジアの平和構築に対して、日本は1991年のパリにおける和平合意前から積極的にかかわり、1992年に東京でカンボジア復興閣僚会議を主催しました。20年以上も内戦が続いていた同国において、和平成立後の最重要課題は、産業の振興と雇用創出による帰還難民、武装解除した元兵士らの再定住化対策でした。そのため日本は、「難民再定住・農村開発プロジェクト」を実施しました。また、カンボジアの基幹産業である農業の生産を拡大するため、1992年から、UNDP等とも協力して農業インフラ整備等の農村開発事業を実施しました。さらにインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイといった近隣諸国の専門家と日本の専門家や青年海外協力隊との連携により、稲作指導等の協力を実施しました。こうした一連の支援は同国の開発に貢献しただけではなく、カンボジアと他のASEAN諸国との連帯を強めて地域の平和と安定にも寄与しました。

このほか、1991年から反政府勢力と政府軍との間で武力衝突が断続的に続いていたシエラレオネでは、1999年、国連平和維持活動として、国連シエラレオネ・ミッション(UNAMSIL:United Nations Mission in Sierra Leone)の活動が展開され、2000年11月停戦合意が成立しました。その後、2002年1月武装解除宣言が発出されシエラレオネの内戦は終了しました。日本は国際機関を通じて難民・国内避難民の保護を支援するとともに、UNDPなどが実施する再定住支援事業への協調融資等を実施し、平和の定着に向けた取組を進めていました。そして、2002年にはUNDPとUNAMSILが協力して実施する「シエラレオネにおける職業訓練および経済的自立を通じた元兵士の社会復帰支援プロジェクト」に対し、人間の安全保障基金を通じて309万ドルの支援を行いました。この他にも復興過程にあるシエラレオネの食料支援を人間の安全保障基金を通じて行いました。

また、二国間援助では2005年10月より「カンビア県子供・青年支援調査」を実施しています。内戦後のシエラレオネでは、子供や青年層といったコミュニティの将来を担う人材を育成することが、自立的で持続可能な復興・発展につながります。そのため、学校とコミュニティの連携強化を通じて、学習環境の改善や学校を中心としたコミュニティの安定などを図っています(詳細は第II部第2章第4節2.を参照してください)。

「シエラレオネにおける職業訓練および経済的自立を通じた元兵士の社会復帰支援プロジェクト」の様子(写真提供:UNDP)

●紛争予防、再発防止に向けた支援

ひとたび紛争が発生すると、それまでの開発の成果は短期間で破壊されてしまい、その復興には多大な時間と労力、資金を必要とします。また、紛争直後の国は、政府の統治能力が脆弱であり、反対勢力が再び勢いを増したり、対立するグループ間の衝突を阻止するだけの治安機関の機能を有していなかったりといった、様々な要因が引き金となって、紛争を再発させてしまうことも少なくありません。実際、過去20年間に起きた紛争で平和協定締結後、5年以内に紛争に逆戻りするケースが半数以上に上ると言われています。

こうした点に鑑みれば、紛争の火種を抱える国や紛争直後の国に対しては、紛争の予防・再発防止に十分配慮して支援を行っていくことが極めて重要です。具体的には、紛争の要因となりうる状況を慎重に見極めて、支援対象地域や利益を得る対象を選定する際には、民族や宗教等の観点から不公平感を抱かせないよう、またグループ間の対立を助長しないよう、バランスのとれた支援を実施していくことが重要です。

例えば、スリランカでは、20年余り政府とタミル・イーラム解放の虎(LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam)による国内紛争が続いていますが、2002年に停戦が合意され和平プロセスが開始されました。日本としては、スリランカ国民が「平和の配当」を実感することによって、同国の和平プロセスを促進させることが出来るとの観点から、紛争により荒廃した同国の北・東部の開発を積極的に支援し、地域間格差を是正していくことが紛争予防の観点からも重要と考えました。この一環として、2003年3月には、同国の「農村経済開発復興計画」に対し、円借款を通じた支援を実施することを同国政府との間で合意しました。この計画は、農村の生産性向上と持続的な開発を目的に、かんがい施設の改善や補修、農民組織の強化等の農村開発のためのプログラムを行うものです。特に、北・東部地域から流出した難民の帰還・再定住のためには、かんがいシステム再建が不可欠であることから、同地域において10か所の溜池の改修を行います。さらに、事業実施に当たっては、農民自らが工事を行う形をとることで、現地の雇用の増大を図り、計画実施終了後も農民が自ら溜池の改修や維持管理を行うようトレーニングを行います。

また、開発途上国における紛争の背景には、民族や宗教の対立とともに、貧困や経済格差、対立する利害を調整する機能の欠如等、不十分な統治システム(ガバナンス)といった側面もあることから、政府の行政能力の向上や、コミュニティ・レベルでの貧困問題への対応も重要です。

そうした観点から、例えば、コソボにおいては、真の民族融和と平和構築を実現するため、日本は2005年度までに人間の安全保障基金を通じて約5,000万ドル拠出し、国内の治安強化に向けた取組とコミュニティ開発を支援してきました。具体的には、治安の改善に向けたコソボ警察の機能強化への支援や紛争の影響を受けた初等学校の修復等の支援を実施しました。さらに、住宅電化事業プロジェクトにより約8,000人の住居を再建し、約8万人の家庭に対する電力供給の復旧、また、同国の独立放送局再建を支援し、約140万人の人々に中立で正確なテレビやラジオ放送を提供することを可能にしました。

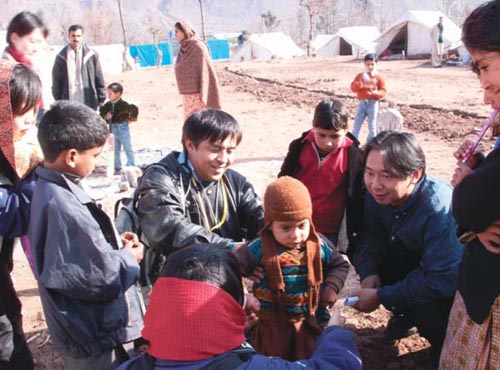

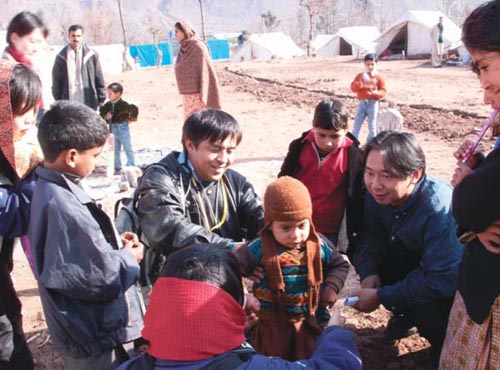

●効果的支援に向けたNGO・国際機関等との連携

紛争発生後は、インフラの破壊や統治組織の破壊、食料不足や、難民や国内避難民の発生等、様々な問題が発生することから、国際社会としては、可能な限り迅速に対応し、加速的に悪化する紛争犠牲者や難民の窮状を緩和させることが必要です。日本は、二国間の協力に加えて、UNHCR(United Nations High Commission for Refugees:国連難民高等弁務官事務所)、UNICEF、WFP(World Food Programme:国連世界食糧計画)や赤十字国際委員会(ICRC:International Committee of the Red Cross)等の国際人道援助機関やその他の国際機関(国際移住機関(IOM:International Organization for Migration)など)を通じて、緊急人道支援を行っています。また、緊急人道支援の実施においては、機動性に優れ、現地の草の根レベルでのニーズに対して柔軟な対応が可能な、NGOの活動に積極的に協力しています。2001年のアフガニスタンでの紛争に際しては、NGO、経済界、政府が連携して2000年に創設したジャパン・プラットフォーム(第II部第2章第5節1.(6)(ハ)を参照してください)の枠組みの下、NGOが迅速に出動し、国内避難民や隣国のパキスタンに流出した難民を対象にキャンプを設営し、厳しい冬を乗り越えるための難民支援活動を実施しました。さらに、国連のアピールに応え、日本は全体の20%程度の最大1億2,000万ドルまでの支援を行うことを表明し、UNHCRによるテントや毛布などの生活関連物資の配布、WFPによる食料支援、ICRCや国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC:International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)を通じた食料・医療用品の配布、UNICEFによる保健・栄養関連支援や児童の保護、IOMによる仮住居の設営、防寒具の配布を支援しました。

●援助関係者の安全確保

2003年11月、イラク復興支援のために尽力していた奥克彦大使と井ノ上正盛一等書記官は、イラク各地を巡って日本が援助すべきプロジェクトの発掘に向けた活動中に、何者かの襲撃により殉職しました。このように平和の構築への支援を実施していく上では、現地の治安状況の悪化や中央政府の統治能力の欠如等、一層の困難が伴うことに留意する必要があります。日本としては、支援に携わる人々の安全確保に最大限の配慮を払いつつ、出来ることを着実に実施していかなければなりません。

平和の構築支援に向けた協力を行うに当たっての安全確保に関しては、JICAは現地に「セキュリティーオフィサー」を配置し、国際機関やNGOとの連絡や会議、国内外で起きた事件や事故の調査などの情報収集を実施しています。さらに、2004年から安全対策を学ぶ「エマージェンシー・トレーニング・プログラム」を実施し、地雷・銃撃・爆弾事件への対処、救急法、通信手段等の防衛対策についての研修を行っています。

●「継ぎ目のない」支援に向けて

平和の構築を実現するためには、紛争時とその直後の様々な問題への対処に加え、中長期的な安定とそれを支える経済社会の発展に向けて取り組む必要があります。具体的には、紛争の予防・再発防止のための支援、紛争後直ちに必要となる緊急人道支援(難民・避難民の帰還や住居、食料、水、衛生、保健、教育など)、インフラ整備などの復興支援、そして、中長期的な開発支援を継ぎ目なく行うことが必要です。また、治安分野やガバナンスの強化の支援は、紛争の予防・再発防止に有効的な手段であるため、元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰(DDR:Disarmament, Demobilization and Reintegration)、文民警察の再建、小型武器回収、民主化支援、法制度整備、メディア分野など多様な支援を実施していくことが求められています。

アフガニスタンにおけるメディア支援(写真提供:JICA)

例えば、日本は、2002年に東京でアフガニスタン復興支援国際会議を開催し、アフガニスタンの和平、復興及び開発のプロセスを追求する決意をアフガニスタン関係者から確認するとともに、国際社会からは45億ドルの支援の約束を集めることが出来ました。このうち日本は、2年半で最大5億ドルの支援を表明しました。さらに、同年5月には川口外務大臣(当時)のアフガニスタン訪問の際に和平プロセス、国内の治安、復興・人道支援の3つの要素からなる「平和の定着」構想を発表しました。以後、これにのっとり、DDRや選挙実施準備、メディア支援、行政経費支援、地雷対策、麻薬問題対策、地域コミュニティの再建や教育、保健医療分野の再建、インフラ整備等の多岐に渡る支援を実施しています。特に円滑な復興開発を可能とするDDRについては、日本が主導的な立場で協力しており、これまでUNDP等を通じて支援を実施し、2006年6月には約6万人の元兵士の武装解除・動員解除が終了しました。また、緒方総理特別代表(当時)の2度の現地視察に基づく提言により実施している地域総合開発支援(緒方イニシアティブ)は、地方復興支援のモデルを提示し、仮設住宅の供与、水供給システム改善といった人道支援から地域住民の所得創出のための復興・開発に及ぶ継ぎ目のない移行を図る試みとして評価されています(詳細は第II部第2章第2節4.(2)(イ)を参照してください)。

図表I―18 「平和の定着」構想

また、イラクにおいては、日本は自衛隊派遣による人的貢献とODAによる支援を「車の両輪」として復興支援を実施してきました。ODAによる支援としては、まずイラクの国家再建にとって早急に必要とされる生活基盤の再建及び治安の改善に重点を置きイラク全土で約15億ドルの無償資金協力を実施・決定し、ムサンナー県では、県内約3割の学校で教育環境を改善したり、医療機器供与により、サマーワ母子病院での新生児死亡率を3分の1にまで減少させる等の成果を挙げてきました。今後は円借款を中心として、経済活動の基盤整備に対する支援を行うこととしています(詳細は第II部第2章第2節4.(1)を参照してください)。

平和の定着に向けた道のりは必ずしも平坦ではありません。例えば、東ティモールは、1999年に設立された国連東ティモール暫定行政機構(UNTAET:United Nations Transitional Administration in East Timor)の下、独立に向けた国づくりの結果、2002年5月にインドネシアから独立しました。その後、東ティモールでは治安回復やインフラ整備等を行い、平和の定着への兆しが見えてきたものの、2006年4月に国内で衝突が起き、再び情勢が悪化しました。このように紛争が終了してもなお情勢が不安定な状況にある場合も少なくないため、国際社会は「平和の定着」に向けて粘り強く支援を継続的に実施していく必要があります。

また、平和の構築を実現するためには、多くの資金と人材が不可欠です。しかし、日本では、現地で支援を行える人材が不足しています。紛争は終結しても、依然として危険な状態は継続しており、このような状況の中で支援を行うには、専門的な知識と経験を兼ね備えた人材が必要です。2006年8月、麻生外務大臣は平和構築を担う人材を育成するために「寺子屋」(研修機関)を作ることを表明しました。この機関では、平和構築の現場で活動できるように知識や安全管理のスキルを身に付けるとともに、現場の関係者と調整する能力を身に付けることを目指しています。また、アジアの若者も当機関に招き、日本人と共に研鑽を積むことも視野に入れて検討中です(注)。

日本はこれまでの実績と成果を基に、引き続き、国際機関や他のドナー国、国内の民間部門やNGO等とも協力するとともに、現地で活躍できる人材の育成を行い、国際社会の平和と安定の実現に向けて積極的に貢献していく方針です。

パキスタンで子供を診察する様子(写真提供:JPF)

次頁

次頁