本編 > 第II部 > 第2章 > 第3節 > 2.持続的成長 > (1)経済社会基盤(インフラ)への支援

2.持続的成長

途上国の安定と発展にとって、持続的成長は不可欠な要素であり、また、経済成長を通じて貧困削減を達成するというアプローチは重要であることから、日本としては、途上国の持続的成長に向けた努力を積極的に支援していく考えです。このような考え方から、日本は、途上国の持続的成長を支援するため、経済活動上重要となる経済社会基盤の整備とともに、政策立案、制度整備や人づくりといった経済分野への支援を通じて貿易・投資を促進させることや、民間セクターの育成及び技術移転の促進を通じ、被援助国の経済成長を支援することを重視しています。以下では、経済社会基盤、政策立案、制度整備、人づくり、貿易・投資、ODA以外の政府資金(OOF:Other Official Flows)及び民間部門との連携等について説明します。

(1)経済社会基盤(インフラ)への支援

既に説明したとおり、日本は、貧困削減のためには、貧困対策や社会開発分野での貧困層に直接影響が及ぶような支援のみならず、持続的成長が不可欠であるとの立場から、途上国の発展の基盤となる交通網や通信網の整備・構築といった経済社会基盤(インフラ)整備等を通じて貿易、投資及び人の交流を促進させることを重視しています。

例えばベトナムでは、2002年5月に策定されたベトナムのPRSPである「包括的貧困削減・成長戦略」(CPRGS:the Comprehensive Poverty Reduction And Growth Strategy)は経済成長を重視する内容となっていますが、社会セクターにおける基礎サービスの拡充に重点を置いたものとなり、大規模インフラの整備に重点が置かれたものではありませんでした。そこで、日本は、ベトナム政府のオーナーシップを尊重しつつ、世界銀行等と連携して、大規模インフラが経済成長と貧困削減に果たす役割に着目し、その視点を充実させるよう働きかけました。その結果、2003年11月にはCPRGSに大規模インフラに関する章が新たに追加されるに至り、これまで他国において作成されたPRSPに比べて大規模インフラが経済成長と貧困削減へ果たす役割を重視したものとなっています(詳細は2003年版ODA白書96頁を参照して下さい)。

また日本は、特に、MDGsにある3つの保健関連目標(「子供の健康」、「妊産婦の健康」、「感染症予防」)を踏まえ、インフラ整備と社会セクター分野の援助効率改善との関係に焦点を当て始めました。2004年1月UNFPAとJBICは、直接的な保健医療分野への支援のみならず、インフラ整備およびその他のプロジェクトが妊産婦の人々の健康改善に果たす役割を的確に把握し、新規インフラプロジェクトの立案において有効な視点を提示するために、「妊産婦の健康改善にインフラは役に立つのか」と題する共同研究シンポジウムを開催しました。具体的には、インドネシアを事例として道路事業が妊産婦の健康改善目標へ及ぼすインパクトを評価・整理することにより、道路事業の同目標への貢献の可能性を確認すると共に、その評価手法について検討しました。

インフラ分野の事業は、港湾や道路などの運輸をはじめとして、通信、エネルギー、河川・潅漑施設や都市・農村の生活環境等の大規模かつ長期的な経済効果が見込まれるものが多く、経済成長の下支えとなるものです。インフラ分野への日本の支援はその規模が大きいことから、形態別では有償資金協力(円借款)の割合が高くなっています。2003年度に約束された円借款の約94%が経済社会インフラへの支援となっています(なお、エネルギーについてはII部2章3節3-(5)、河川・潅漑施設についてはII部2章3節1-(3)を参照して下さい)。

(イ)運輸・通信インフラ

道路、鉄道、港湾、空港等の整備を行う運輸インフラや、有線・無線・衛星等の通信基盤整備、電話・ラジオ・テレビ・インターネット等のメディア関連施設の整備を行う通信インフラなどの経済インフラは、物流の確保、産業発展や貿易を促し、雇用・所得の機会を増大させるなど、途上国の持続的な成長に貢献しています。日本は、2003年度に運輸分野に1,467億円(円借款に占める割合は26.3%)、通信分野に258億円(同4.6%)、の支援を行いました。

運輸インフラについては、2003年度、例えば、円借款では、ベトナム全土の国道・省道に架かる老朽化した脆弱な橋梁の架け替えを行うことにより、安全、円滑、かつ信頼できる道路網を整備し、都市部および農村部の社会経済発展の促進を図り、さらに橋梁の効率的な維持管理体制の整備のため、長期維持管理計画策定等に必要なデータシステムの整備構築、維持管理能力強化を実施する「国道・省道橋梁改修計画」への支援を行っています。また、無償資金協力では、マダガスカルの主要幹線道路を横断する道路を整備し、首都アンタナナリボの慢性的な交通渋滞を緩和することを目的とする「国道7号線バイパス建設計画」を支援しています。

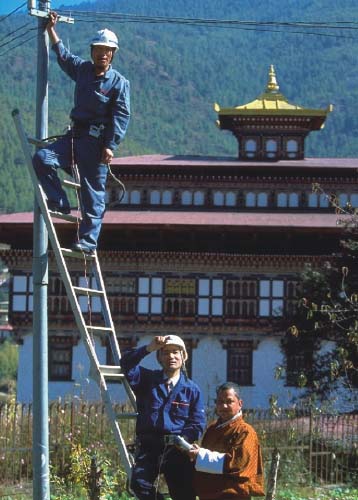

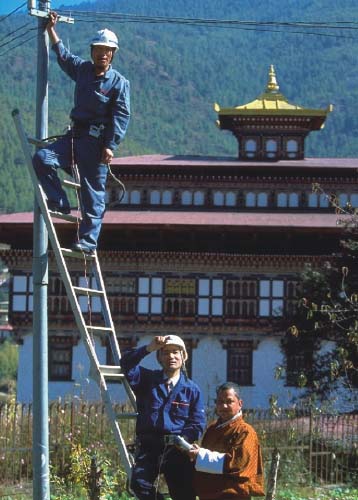

ブータンのIT化を実現させた通信網整備(「国内通信網整備計画」:ブータン) (写真提供:国際協力機構(JICA))

通信インフラについては、2003年度、例えば、円借款では、インドネシアに全世界海上遭難安全システム(GMDSS:Global Maritime Distress and Safery System)設備及び船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System)を有する沿岸無線局を設置することにより、海上人命安全条約への対応、海難事故防止・海難救助体制整備、海賊・海上テロ対策に資することを目的とする「沿岸無線整備事業(第四期)」への支援を行っています。また、無償資金協力では、テレビが普及していないパプアニューギニアにおいて、情報伝達の手段として重要な役割を担っているラジオ放送局の、老朽化が進んでいる送信機材の更新を行うため「国立ラジオ放送局機材整備計画」を支援しています。この計画の実施により、機材供与を行う5放送局内のラジオ聴取可能人口が21万人から136万人に増加し、地域内コミュニケーションの回復や、行政サービス・保健衛生・農業等の分野での情報提供が行われることによる生活環境の改善のほか、ラジオ放送を通じた小学校教育の充実が図られる事が期待されます(IT関連の支援については、II部2章3節2-(4)を参照して下さい)。

(ロ)都市・農村の生活環境の整備

都市・農村の生活環境の整備としては、直接的な支援として、教育施設・機材の整備、保健医療施設・機材の整備、安定的かつ衛生的な水供給への支援などがあげられます。これら社会インフラ整備への支援は、社会面における住民の生活を改善し、かつ、途上国国内の格差是正にも資することから途上国における持続的な経済成長を達成する上でも、経済インフラ整備とともに重要な役割を果たしています。

具体的な案件例としては、マケドニア東部地域に対して衛生的な飲料水を安定的に供給し、慢性的な水不足に悩む地域住民の生活環境を改善するとともに、農工業用水の供給により同地域の農業・工業開発の促進に寄与する「ズレトヴィッツァ水利用改善計画」や、チュニジア北部の水資源の供給元となる地域からチュニス首都圏までを結ぶ導水管の敷設およびポンプ施設の増設を図る「北部地域導水計画」等を支援しています。なお、この他の案件例については、本節「1.貧困削減」の各項目を参照して下さい。

チプシェ村での井戸建設の様子(リロングウェ・デッザ地下水開発計画:マラウイ)

(ハ)インフラ整備に関連したソフト面での支援

経済・社会インフラを途上国における適切な開発政策に基づき整備し、また、適切に管理・運営するためには、それに対応しうる人材の育成が不可欠です。技術協力による支援では、都市計画や国土計画の策定、建設したインフラ施設を運営・管理する技術者の育成、管理・運営に必要な機材供与及び開発調査など幅広い協力を行っています。

また、途上国の経済活動を円滑にするためには、運輸インフラ支援を通じた人や、物の流れといった交通の円滑化とともに、貿易投資環境の整備のための支援が重要となります。日本は、貿易投資関連の制度整備支援として、JETROや海外技術者研修協会(AOTS:Association for Overseas Tschnical Scholarship)などを通じ知的財産権制度の普及や産業競争力促進のための基準認証制度整備、物流効率化に向けた人づくりなどに関する支援を実施するなどソフト面での支援を実施しています。具体的には、知的財産権制度整備についてはベトナム、マレーシア、インドネシアの知的財産権庁の事務処理効率化や、ベトナムにおける民間の知的財産普及団体の機能強化への支援、基準認証制度整備については「ASEAN基準認証協力プログラム」に基づいた標準化・適合性評価・計量の各分野の専門家派遣や研修員受入、物流効率化については、ロジスティック(注1)、ユニットロード(注2)等にかかる研修や専門家の派遣、セミナーの開催などを行っています。

次頁

次頁