本編 > 第II部 > 第2章 > 第3節 > 1.貧困削減 > (1)教育

第3節 課題別の取組状況

1.貧困削減

貧困削減は、国際社会が共有する重要な開発目標となっており、ODA大綱においても、重点課題の筆頭に掲げられています。日本は、「教育、保健医療・福祉、水と衛生、農業」といった分野、すなわちMDGsの根幹をなす基礎生活分野における協力を重視しつつ、途上国の人間開発、社会開発を支援しています。

貧困削減に向けて、日本は、こうしたMDGsに関連する分野において各種のイニシアティブを策定・発表するなどして取り組んでいます。2005年に予定されているミレニアム宣言の中間レビューにおいてMDGsの達成度についても取り上げられることから、貧困削減は重要な課題として国際社会において議論の継続が予想されますが、日本としては、今後ともこの分野で積極的にODAを実施していく考えです。

また、貧困削減という課題に取り組むにあたっては、人々の暮らしに直接関係するような基礎生活分野への支援が重要であることは明らかですが、同時に、持続的な貧困削減を実現するためには、東アジアの経済発展の経験にかんがみて、経済成長を通じた貧困削減というアプローチを図る必要もあります。以下では、日本のこのような考えに立った貧困削減への支援について説明します。

(1)教育

教育は国の発展をもたらす重要な社会資本であり、特に基礎教育は人々が生活する上で基礎となる知識、価値、技能を習得するために不可欠なものです。基礎教育の普及は途上国の貧困削減に大きな影響力をあたえることが広く知られており、「万人のための教育(Education for All)」*1及びMDGsに「2015年までの初等教育の完全普及」が達成目標として掲げられているのもそのためです。日本は、2002年に発表した「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN:Basic Education for Growth Initiative)」を着実に実施しており、[1]教育の「機会」の確保に対する支援、[2]教育の「質」向上への支援、[3]教育の「マネージメント」の改善を重点分野として掲げ、途上国が置かれている現状を改善するための支援を積極的に行ってきています。

教育の「機会」については、初等・中等教育における教育施設の建設・改修や学習教材の供与等を通じ、児童の教育へのアクセス及び教育環境の改善に貢献しています。2003年度において、約220万人の児童が日本による学校建設、機材配布、教室機材の提供を通じて裨益しており、その内約63万人がアジア、約152万人がアフリカの児童となっています。

「機会」の確保及び「マネージメント」の改善に資する取組として、日本は2003年11月より、エチオピアのオロミア州を対象とした「住民参加型基礎教育改善プロジェクト」を実施しています。同国は1997年より同国政府が実施した「教育セクター開発プログラム(ESDP:Education Sector Development Programme)」により、就学率を改善することができましたが、児童数の大幅な増加に学校数や教員の養成が追いつかない状況にあります。これを是正するため同国政府はESDPIIを策定し、建設費用が安価でカリキュラムが柔軟なノンフォーマル教育をフォーマル教育の重要な代替手段と位置付け、その拡充を重点政策に掲げています。しかし、識字教育を中心とするノンフォーマル教育を効果的に実施するためには、児童の父母や地域の有力者などの地域住民の参加が不可欠であり、そのためのノウハウが地方教育行政に蓄積されていないことから、教育計画の立案・実施にかかわる能力向上が急務となり、これを日本が支援することとなりました。具体的には、地域住民を交えての地域の特色にあった学校の建設・運営に関するワークショップの開催、スクールマッピングの実施、地方行政と住民による学校建設、設備・備品や教科書・教材の整備、同学校で教える教員及び非資格教員の教授能力を高めるための支援などを行っていくことになっています。

このような住民の積極的な参加を通じた学校建設・運営への支援は、エチオピアに加え、サブ・サハラ・アフリカ諸国の中でも特に児童の就学率が低いニジェールにおいても2004年1月より開始されています。

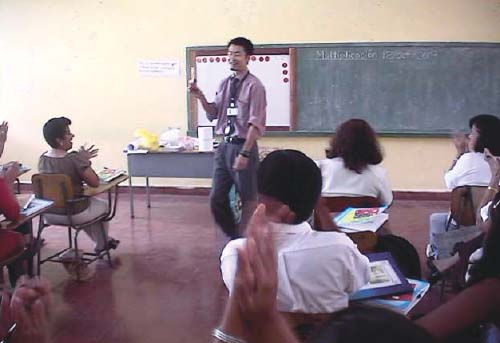

「質」の向上では、日本は他の教科に較べ、知識、教授法において普遍性の高い科目である理数科教育への支援を積極的に行っており、日本の特徴的な支援の1つとなっています。日本は、2003年4月より、中米のホンジュラスにおいて「算数指導力向上プロジェクト」を開始しました。同国における初等教育の純就学率は95%と高い一方で、6年間の初等教育を終了できる児童は就学児童全体の7割に満たない状況です。同国では国語(スペイン語)と算数の成績不振が原因で中退や留年する児童が多く存在し、これが同国の教育開発上の大きな課題のひとつとなっています。日本はホンジュラスに対し、これまで12年間にわたって算数分野の協力隊を派遣してきましたが、その実績(関連隊員派遣数累積60名)が評価され、同国の「現職教員研修プログラム」のうち算数を任されることとなりました。具体的には、同国教育省、国立教育大学と協力して、算数の教員継続研修の改善・実施、算数国定教科書教師用指導書、児童用演習ドリルの作成、児童用標準学力テストを使用した教育評価方法の整備を行っています。

教師の能力向上のための教員研修(「算数指導力向上プロジェクト」:ホンジュラス)

図表II-14 青年海外協力隊(教育文化)の地域別・職種別派遣数

また、ホンジュラスは世界銀行が主導しているファスト・トラック・イニシアティブ(FTI:Fast Track Initiative)*1の対象国となっています。日本が行っているエル・パライソ県、コロン県及びオコテペケ県の3県における国定教科書教師用指導書・児童用算数ドリルの開発が同国教育省から高い評価を受け、3県を超えて全国的に活用されることになりました。これは当初の計画にはなかったものですが、これらの印刷にかかる経費は、カナダ政府がFTI支援の枠組みで資金援助することが決定しており、日本のプロジェクト支援と他ドナーの資金援助を使ってうまく援助協調が進んだ好例と言えます。以上はホンジュラスにおける取組ですが、この他にも、ガーナ、カンボジアなど多くの途上国において日本は教育の質の向上に向けた協力を進めています。

なお、幅広い分野における教育協力を実施する目的から2003年4月に発足した「拠点システム」*2では、広島大学や筑波大学を中心に、教育分野における取組を強化するための「協力経験の共有化」や派遣される現職教員の支援等の分野で国内のサポート体制を強化しています。

図表II-15 教育分野の主な案件

また、日本がNGOからの提案を受け2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD:World Summit on Sustainable Development)において提唱した「国連持続可能な開発のための教育の10年(UNDESD)」がWSSDの実施計画文書に盛り込まれ、これを受けて日本が同年の国連総会にUNDESDに関する決議案を提出し採択されました。2003年度、日本はUNDESDの提唱国として、国連教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)に対し、10万ドルを拠出した他、2004年6月には東京においてACD「環境教育」推進対話~UNDESDに向けて~を開催するなど、UNDESDの推進に取り組んでいます。

columnII-2 日本とケニアの知見をアフリカ域内へ~理数科教育強化プロジェクト

次頁

次頁