columnII-2 日本とケニアの知見をアフリカ域内へ~理数科教育強化プロジェクト

ケニアでは小・中学校の児童生徒の理数科の成績が低迷していました。このため、日本は1998年から「中等理数科教育強化 (SMASSE)プロジェクト」を実施し、中等学校における理数科教育の強化を支援しています。SMASSEでは当初の5年間は9県を対象とした理数科教師の再研修、また中央及び地方の2段階研修制度を確立しました。研修ではASEI(Activity Student-centred Experiment Improvisation)& PDSI(Plan Do See Improve)という理念を掲げた授業改造運動を推進しました。これは、生徒一人ひとりの個性や関心を踏まえながら各生徒が楽しく授業に取り組めるよう、創意工夫に富んだ授業を行うことによって成績の向上を目指すものであり、ケニアと日本の双方で考えたアプローチです。その効果は、ケニアの教育現場で認められるところとなり、ケニア政府は本研修事業の全国展開を決定しました。日本も2003年からSMASSEフェーズ2としてこの動きを支援しており、ケニア全国の理数科教師約2万人、生徒約90万人が成果を享受することとなりました。

SMASSEの研修事業の特徴は、研修参加者への日当を日本側が支払わないことにあります。この「参加者も受益者」という考えが当初はなかなか理解されませんでしたが、研修を通じ、授業での生徒の反応が変わるという事実を教員自身が実感すると、参加者は回を重ねるごとに増えていきました。このように、SMASSEの研修は、ケニアの教員達に「教える喜び・学ぶ喜び」という教育の原点を思い出させたといえるでしょう。

また、地方研修では生徒が学校に納める学費の一部を研修の運営に充てる仕組みが生み出されました。こうした工夫により、低コストで持続性のある実施体制が整い、現在では研修事業にかかる全経費の約半分がケニア側負担となっています。

こうしたケニアにおける経験や成果はアフリカ近隣諸国の関心を集め、2002年にSMASSEを中心に域内の教育関係者間のネットワーク(SMASSE-WECSA)が誕生し、同年8月のヨハネスブルグ・サミット(WSSD)でも取り上げられるなど、日本のアフリカ理数科教育協力における拠点となっています。また、2004年には近隣7か国から教員養成講師をナイロビに集めた研修が開催されるなど、実践的な活動も行われています。こうした活動を通じ、SMASSEで築かれたケニアと日本の知見がアフリカ域内に広がっていくことが期待されます。

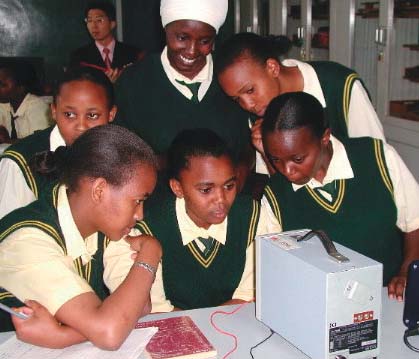

物理実験の様子 (写真提供:国際協力機構(JICA))

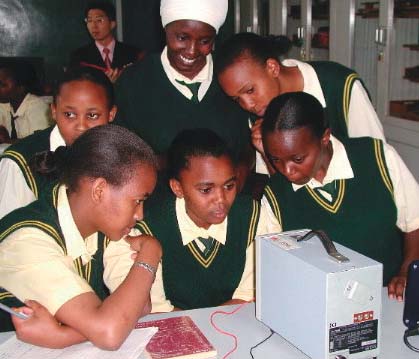

授業風景 (写真提供:国際協力機構(JICA))

次頁

次頁