columnII-3 診療船『健康号』による地域巡回医療サービス~ボリビア国ベニ県地域保健医療システム強化計画調査

南米ボリビア共和国のベニ県は、アマゾン川支流に位置し、その自然環境からマラリアなどの熱帯性感染症や妊産婦・乳幼児の健康問題を抱える貧困地域です。雨期にはしばしば道路が通行不能になるなど住民が保健医療サービスを受けることが困難な状態が続き、都市近郊の貧困地域では、地域保健のシステムが十分に機能していませんでした。

こうした状況の中、2001年7月から2003年3月にわたり、日本は、ボリビアの国家保健政策に基づいてベニ県における地域保健システムのマスタープラン(M/P)を作成し、代表的なモデル地域を選んで実証試験を行いました。

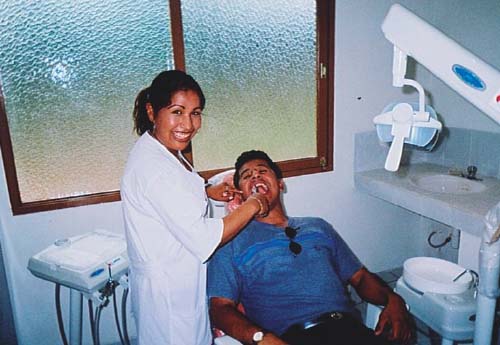

この実証試験のために診療船『健康号』が供与され、アマゾン川支流のマモレ川流域に点在する28のコミュニティへ巡回医療サービスの提供を行いました。その結果、地域住民は雨期においても保健医療サービスを受けられるようになり、熱帯感染症に対する早期の予防・治療や、妊産婦・乳幼児の健康管理が可能になりました。この巡回医療サービスにおいては、医師の人件費を国際NGO、USAID及び世界銀行からの支援で賄うなど、積極的な援助協調が行われました。診療船『健康号』に乗る女医は、「一回の乗船から帰って来る頃には、蚊に刺されて体が真っ赤になっているけれど、住民達は、『健康号』が自分達の村にくることを大歓迎してくれる。」と語っています。また、同県トリニダ市近郊の貧困地区においても住民が参加する形で一次保健センターが建築され、医療サービスを提供し始めました。ここでは女性の准看護師が中心になって、地域の一軒一軒を回り、住民への予防接種を実施し、予防接種の完了した家庭には地図上にピンを立てています。「こうすると、予防接種をしていない家庭が一目瞭然でしょう。」と准看護師は言います。このように、住民達と一緒に作る、地域に根付いた参加型の保健診療が始まっています。

現在、この実証試験は、ベニ県及び市町村レベルの委員会に引き継がれ、国際NGO、USAIDが参画する形で同県の他地域への普及が行われています。トリニダ市長は、「『健康号』により、目の届かなかったアマゾンの地域の診察治療が初めて可能となった。」と述べ、日本の援助に対し表彰が行われました。

地域巡回医療サービスを行う「健康号」 (写真提供:国際協力機構(JICA))

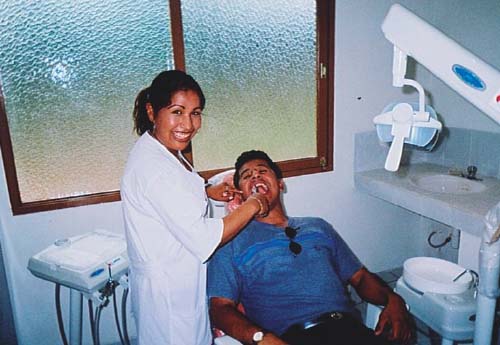

歯科診療の様子 (写真提供:国際協力機構(JICA))

次頁

次頁