本編 > 第II部 > 第2章 > 第3節 > 1.貧困削減 > (4)農業

(4)農業

貧困層の約7割が農村地域に居住し農業生産に依存しているという途上国の状況を踏まえれば、農業・農村開発が貧困削減及び持続的な開発の実現のために重要です。また、MDGsにも2015年までに1日1ドル未満で生活する人口比率を半減させることなどを目指した目標が掲げられているとともに、2003年6月のG8エビアン・サミットでは、深刻な飢餓の現状への対策の必要性について議論され、G8行動計画「特にアフリカにおける飢餓に対する行動」*2が取りまとめられました。同計画により、国際的なアジェンダの一つとして飢餓問題に対する高い関心が維持され、飢餓の防止に向けて積極的な貢献が進められることとなりました。こうした飢餓問題に対して、日本は、食糧不足に直面している途上国に対して短期的な取組として食糧援助を行うとともに、飢餓を含む食料問題を生み出している原因の除去及び予防の観点から途上国の食料生産性の向上に向けた努力(オーナーシップ)を中長期的に支援する取組も並行して進めています。こうした日本の農業分野における援助量は世界的に見て高い水準にあります。OECD-DACの統計によると、2002年(暦年)の農業分野における援助額において、日本はDAC加盟国の中で最大となっており、同分野全援助額の約40%を占めています。また、2億人以上が飢餓に苦しんでいるアフリカ地域においては、1993年のアフリカ開発会議(TICAD:Tokyo International Conference on African Development)開催以降10年の間に二国間援助により農業分野に対し約3,340億円(うち約820億円は緊急食糧援助)相当の援助を実施しています。

2003年度の実績では、無償、有償資金協力(円借款)を合わせて、約380億円の協力を行いました。また地域別では、無償資金協力では、アジアが66%、ついで東欧・中央アジアが30%と多く、有償資金協力(円借款)では、アジアのみへの支援となっています。

特に日本としては、食料問題だけでなく貧困削減にも寄与する中長期的な二国間援助の取組を重視して行うとともに、こういった支援を国際機関(国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization)、国際農業開発基金(IFAD:International Fund for Agricultural Development)、国際農業研究協議グループ(CGIAR:Consulatative Group on International Agriculture Research)、国連世界食糧計画(WFP:World Food Programme)等)を通じても行っています。具体的には、肥料、農業機械、農作物種子等の購入資金を供与するための食糧増産援助、灌漑施設の整備や流通システム改善等に資する無償資金協力や円借款による支援、農業技術向上等のための研修員受入や専門家・青年海外協力隊の派遣による技術協力、さらにはNGO等を通じた小規模かつコミュニティー・レベルで行われる活動に対する草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じた支援など、様々な形態による支援を実施しています(日本の食糧援助に関する取組については、II部2章3節3-(4)を参照して下さい)。

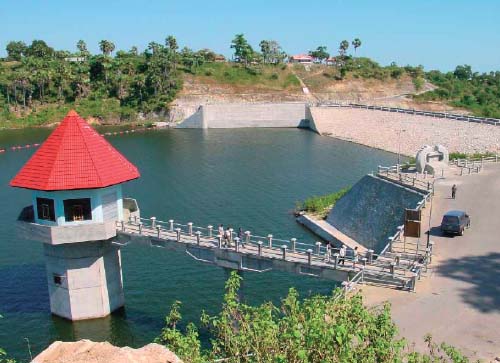

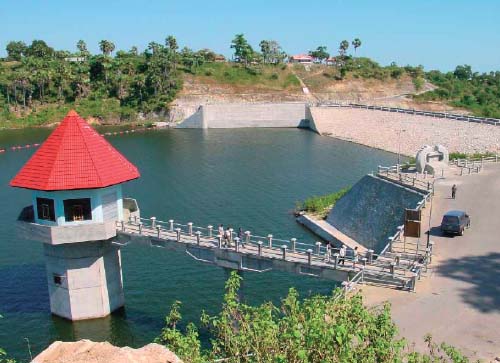

小規模潅漑事業で整備されたティロン・ダム(「小規模潅漑管理計画」:インドネシア) (写真提供:国際協力銀行(JBIC))

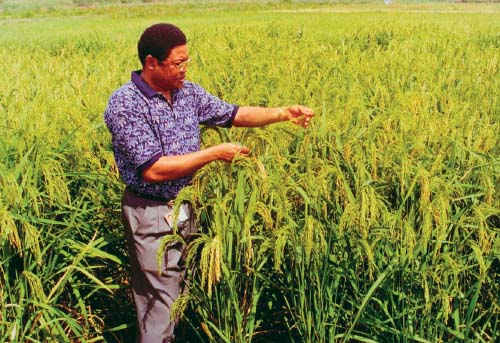

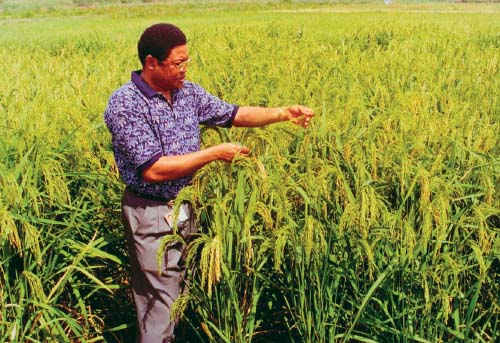

特徴的な取組を紹介すれば、日本は農業分野におけるアジアの経験をアフリカに生かすとの観点から、高収量のアジア稲と病気・雑草に強いアフリカ稲を交配し、耐病性に優れた高収量の品種であるネリカ米(注)を開発することに協力しており、そのため、西アフリカ稲開発協会(WARDA:West Africa Rice Development Association)に対し専門家の派遣を行うとともに、UNDPやFAO等国際機関を通じた支援を行っています。ネリカ米については、西アフリカの稲作に適した地域を中心として、現地の農民自身にネリカ米を含めた各品種から自らが栽培する品種を選択させるなど、オーナーシップをもって栽培させる方式を用いて協力を実施しており、被援助国から非常に高い関心・期待が表明されています。一方で、種子量の不足、土壌の劣化への対応、品質の確保及び適切な栽培基準の必要性や産地適合性など、ネリカ米の推進にあたって改善すべき事項、問題点も現地より報告されています。日本は、これら問題点の把握に努めるために現地において基本情報の収集と今後の技術協力の方向性について調査を進めており、引き続きネリカ米の研究開発を行い、普及を推進することにより、アフリカ地域の食料安全保障に貢献しようと取り組んでいます。

水産分野においては、漁港や水産施設の整備・供与等のインフラ整備、漁業職業訓練センターや水産学校への機材供与、漁業技術指導等の技術協力のほか、草の根無償資金協力により地域漁業団体を通じた零細漁民の生活向上のための支援などを実施しています。また、地域国際機関を通じた協力として、東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC:Southeast Asian Fisheries Development Center)による加盟国の漁業開発や水産資源調査を支援し、2004年3月には日本の水産無償により、海洋調査訓練船が供与されました。

ネリカ米(写真の男性はネリカ米の開発者モンティ・ジョーンズ博士) (写真提供:WARDA)

次頁

次頁