本編 > 第II部 > 第2章 > 第1節 > (1)貧困対策や社会開発分野への支援

第2章 ODA中期政策の実施状況

ODA写真館[6]:ジヨ縫製技術訓練センター創設計画(ウズベキスタン:無償資金協力)

すでに第I部第2章で述べたとおり、わが国は、92年に「政府開発援助(ODA)大綱」を策定・公表し、わが国ODAの基本理念や原則、重点課題等を明らかにしました。さらに99年8月には、ODAの効率性、透明性の向上を図る観点から、ODA大綱を踏まえて向こう5年間を目途に中期的な政策・プログラムの方向性を示した「政府開発援助に関する中期施策(ODA中期施策)」を公表しました。その後、毎年の「政府開発援助(ODA)白書」(99年度までは、「1999年度に関する年次報告」)において、わが国ODAの実績・状況を報告しています。以下は、第I部にて述べたわが国のODA政策における2001年度の実績を紹介します。

第1節 重点課題別の取組状況

(1)貧困対策や社会開発分野への支援

(イ) 基礎教育

基礎教育分野におけるわが国の二国間援助は、小・中学校の校舎の建設、教育関連機材の整備のように教育の機会を提供するための協力を実施するとともに、組織・能力強化、学校運営等への支援やカリキュラム・機材開発、教員教育など、教育行政と教科教育両面にわたる質の向上を目的とした協力を実施しています。また、二国間援助とともに国連教育文化機関(UNESCO)や国連児童基金(UNICEF)など国際機関とも連携をとりつつ「万人のための教育(EFA)」達成に向けた国際的取組への支援を行っています。

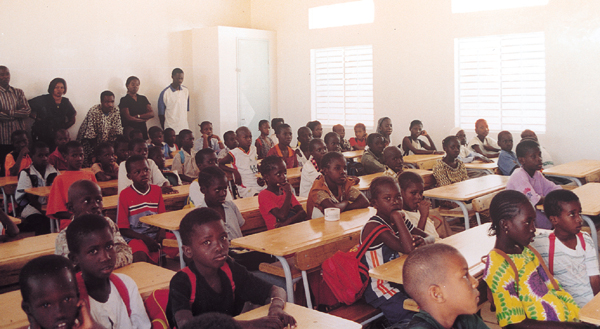

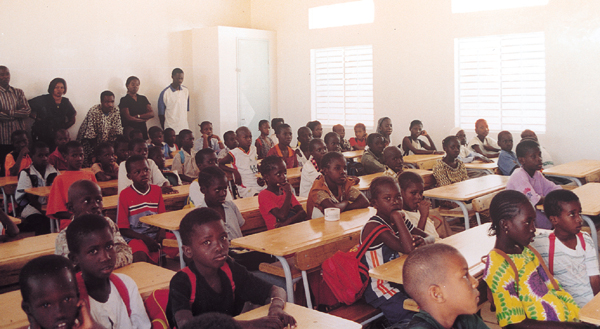

教育の機会を提供する協力では、2001年度のわが国の無償資金協力により、校舎整備を通じ約63万4千人の子どもが新たに教育の機会を得ることとなりました。また、わが国は、わが国及び現地NGOを通じた草の根レベルでの基礎教育支援プロジェクトで教育機会の支援を数多く行っており、2001年度は、539件実施しました。中でも、女子の基礎教育の充実を重視しており、例えば、インド、パキスタン及びタンザニアを始めとするサブ・サハラ・アフリカにおいて女子学校の建設や修復、施設整備を積極的に支援しています。

わが国支援により建設した小学校(サブ・サハラ・アフリカ)

質の向上への協力では、わが国は、子ども達が将来の就業機会を拡大するための基礎となりうる理数科教育への支援を積極的に実施しています。例えば、ガーナにおける「小中学校理数科教育改善計画(2000~2005年、技術協力プロジェクト)」が挙げられます。その他にも、カンボジア、南アフリカ、エジプトなどで協力が行われています。

また、実際に子どもを学校に通わせるためには、親や教員等に開発における教育の重要性を認識してもらう必要があります。このため、わが国はNGOとの連携や青年海外協力隊、シニア海外ボランティアの活用を図っており、教育そのものの支援に加えて住民への啓蒙教育を実施しています。そのような例として、ベトナムの「北部山岳地域成人識字教育振興計画」(2000~2003年:技術協力)が挙げられます。この事業では、NGO、地方自治体、大学などとJICAとの連携を図り、お互いの得意分野、ノウハウを活かしながら識字教育及び住民への啓蒙教育の事業を併せて実施しています。

ガーナにおける理数科教育改善事業実施状況(ガーナ人教員の指導をする専門家)

国際機関を通じた支援としては、例えば、国連児童基金(UNICEF)に対して、同機関が実施するアフガニスタンのバック・トゥ・スクール・キャンペーン(第I部第2章第5節(1)コラムI-10参照)への支援に加え、女児教育普及のための事業を95年より支援し、2001年度にはカンボジア及びコンゴ民主共和国における事業に各々約50万ドルを拠出しました。

また、基礎教育支援に向けた国内の動きとして、2000年6月、文部省(現文部科学省)において「国際教育協力懇談会」が設置され、同年12月の報告において、青年海外協力隊への現職教員の参加促進等が提言されました。これを踏まえ、2001年度より、青年海外協力隊に「現職教員特別参加制度」が創設され、同年度にはこの制度により募集を行い、合格した63名の現職教員が途上国へ2002年度に派遣されました。なお、2002年度の募集では58名が合格しました。

わが国の2001年のDAC統計における教育分野全体での支援額は、約8億7,400万ドル(二国間ODAの7.3%)でした。

(ロ) 保健医療

わが国は、より多くの途上国の人々へ平等に基礎的な保健医療サービスを提供するという「プライマリー・ヘルス・ケア」の視点を重視しています。この観点から、病院の整備建設、医療施設整備・機材供与といったハード面での支援に加え、人材育成、能力開発等のソフト面での支援も併せて行うよう努めています。また、貧困や栄養不足などの影響を特に受けやすい子供や女性への支援が重要であることから、子供の健康や栄養問題、母子保健などへの支援にも積極的に取り組んでいます。

ハード面での支援としては、例えば、ベトナムにおける「麻疹抑制計画(2001年)」に対し、6億2千万円の無償資金協力を実施しました。この援助により、ベトナムの中・南部地方を対象としたワクチン、注射器等の資機材の購入に充てられ、ベトナムの児童約2千万人が裨益し、ベトナムにおける麻疹の流行が抑止されることが期待されます。それに加えて、この事業がカンボジア、ラオスでも実施されることから、ベトナムのみならずインドシナ地域全体の麻疹制圧に大きな効果が望めます。

ソフト面での支援としては、技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)や第三国研修を通じて、診療所等の一次医療施設から二次・三次医療施設への照会システムを含む地域保健システム確立の強化、健康診断、健康相談、健康教育活動等の普及、医療従事者の人材育成等を行っています。

これらの二国間援助とともに世界保健機関(WHO)や国連合同エイズプログラム(UNAIDS)などの国際機関とも連携をとりつつHIV/AIDSを含む感染症や食品保健対策などの保健問題への総合的な取組を支援しています。

子どもや女性への支援では、一例として「モンゴル国母と子の健康プロジェクト(97~2002年、プロジェクト方式技術協力)」が挙げられます。このプロジェクトでは、微量栄養素であるヨードの欠乏症が深刻な問題となっているモンゴルにおいて、医療関係者やヨード添加塩製造業者への技術指導、国民への啓蒙活動、機材整備等を通じ、ヨード欠乏症の撲滅及び予防接種拡大計画の自立運営達成へ向けて支援してきました。世界有数のヨード産地である千葉県は、本事業の開始にあわせてヨードの無償供与をモンゴルに対して行っているとともに、本プロジェクトにおいて専門家派遣や研修員受入れ等の協力を行い、わが国政府と連携しつつ事業を進めてきました。

コラムII-1.土カマドとわら草履

また、感染症・寄生虫対策に関しては、第I部第2章第5節(2)で紹介したように2000年7月に発表した「沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI)」に沿った支援を実施しています。このイニシアティブ発表以前より、わが国は途上国の感染症対策に積極的に取り組んできました。特にわが国が戦後の結核対策の経験から優れた知見を有する結核対策支援の一環として行われてきた結核国際研修は、研修員受入れ開始から2002年で40年が経過し、これまでに世界86か国より1,500名以上の医師・医療従事者の研修員を受け入れています。この結核国際研修40周年を記念して、2003年2月には東京で「結核国際研修40周年記念式典及びシンポジウム」が(財)結核予防会主催のもと、ASEAN諸国を中心とする各国政府関係者及び日本政府関係者やJICA、WHOなどの参加を得て開催されました。また、このシンポジウムにあわせ、日本とASEANとの結核対策に係る情報人材ネットワークに資するワークショップも開催されました。

なお、わが国は、2001年にDAC統計で保健医療分野に約2億9,600万ドル(二国間ODAの2.5%)の支援を行いました。

人物II-1.ガーナ発行の記念切手のモデルに:保健師狩山聡子さん(ガーナ)

(ハ)開発における女性支援(WID:Women in Development)/ジェンダー

わが国は、95年に発表した「途上国の女性支援(WID)イニシアチブ」に基づいて、女性の教育、健康、経済・社会活動への参加といった分野を中心とした支援を積極的に行っています。また、開発援助の実施に際しては、女性への配慮という視点を取り入れています。WID/ジェンダーへ配慮した事業の2001年度の実績は、二国間ODA実績の約1割を占めています。

教育分野では、グアテマラにおいて、ジェンダーの公平に配慮した教授法の改善により教員の質の向上を図り、教室におけるジェンダーの不平等を改善し、女子の出席率、中退率など是正するために、専門家の派遣、校舎建設、教育行政官の訓練等を行っています。また、この女子教育支援プログラムにおいては、国連開発計画(UNDP)の日本WID基金を活用したセミナーの開催や、米国国際開発庁(USAID)により、現地NGOを活用した啓蒙・普及活動が並行して実施されるなど、他援助国や国際機関との連携協力が図られました。

健康分野では、特に母親の健康維持を通じて乳幼児の生存と健康を向上させる母子保健に対する支援に重点を置いており、基礎医薬品や体温計、視聴覚機材等の供与、研修員受入れ、専門家の長期派遣等を行っています。バングラデシュでは、母子の人口・家族計画に係る保健医療サービスの改善に向けて、母子保健分野の人材育成のために専門家の派遣や、研修員の受入、妊産婦緊急看護用教材などの供与を行っています。

経済・社会活動への参加を促進するための取組としては、モーリタニアにおいて、草の根無償資金協力により、井戸を掘り飲料水を容易に確保できるよう支援しました。これにより女性を水汲みの重労働から解放し、女性に対し雇用及び生産の拡大の機会を提供できるようなりました。これに加えて、女性の活動できる場を提供するため、貯水施設、活動のためのアトリエ、識字教育、製品の展示・販売のための多目的施設の建設を支援しました。さらに、国際労働機関(ILO)を通じて、ネパール、インドネシア、ベトナム、カンボジアに対して、女性の雇用・就業機会拡大のための協力も行っています。

図表II-8 WID分野における援助実績

(ニ)水と衛生

わが国の水・衛生分野への経済協力の目的は多岐にわたり、開発途上国における多様なニーズに即した経済協力を行っています。

2001年度では、無償、有償資金協力を合わせると、水・衛生分野において2,063億円の実績があり、目的別では、飲料水・衛生、洪水対策、灌漑、エネルギー(水力発電)、その他(水質汚染監視、砂漠化防止等)に分類されます。

図表II-9 水と衛生分野の目的別資金供与実績

2001年度における水・衛生分野の実績を目的別にみると、エネルギー(水力発電)が最も大きく全体の約1/3を占め、飲料水・衛生が3割、次いで灌漑を目的としたものが多く見られます。資金形態別の特徴としては、無償資金協力のうち、約8割は飲料水分野に向けられており、残りは殆どが灌漑目的で、このほか水質汚染監視なども行われています。また、有償資金協力においては水力発電(40%)に次いで飲料水へのアクセスや衛生状態改善のための上・下水道(24%)、灌漑(24%)が占めており、このほか、砂漠化を防ぐための植林なども行われています。

飲料水及び衛生について経済協力実績の国際比較をみると、経済協力機構の開発援助委員会(OECD-DAC)加盟国における過去3年間の二国間の経済協力実績(ドルベース)で、わが国の占める割合は42%であり、2位のドイツ(13%)、3位の米国(11%)を大きく引き離してトップにあります(DAC統計を基に外務省にて集計)。

次頁

次頁