本編 > 第I部 > 第1章 > 第3節 途上国の人づくりにおける日本の貢献

第3節 途上国の人づくりにおける日本の貢献

■国づくりは人づくりから

人づくりは国づくりの基本です。この考え方は、日本自身の開発の経験、そして東アジアでの国際協力を通じての経験に根ざした日本の信念とも言えるものです。途上国の開発問題の解決はその国の自助努力なくしては成果を上げることはできません。また、途上国の開発を担う人材がいなければ、自助努力を期待することもできません。途上国の国づくりの担い手となる優れた人材を育成し、開発に動員可能な人的資源を確保することは、途上国の統治能力の向上を通じて、途上国自身による中長期的な開発努力の成否を左右する重要な要素です。また、グローバル化の動きに対応するためには、途上国や先進国の関係者が一体となって、有形無形のネットワークを構築し、必要な情報や支援を遅滞なく入手・交換できるような協力関係を作り上げることも求められています。日本のODAを用いた人づくり協力は、東アジア地域に限らずアフリカ地域にも向けられ、世界の多くの地域において、援助受入国の国家基盤に必要な農林水産、保健・医療、教育、職業訓練、行政、環境をはじめ多岐にわたる分野を対象に実施されてきました。日本の人づくり支援はODAに関わる専門家の間でも評価が高く、被援助国でも認知度の高いODA事業の1つです。また、人を介して実施される人づくり支援は、開発面での協力にとどまらず、日本の優れた技術やノウハウの移転や、人と人との交流を通じて、相手国国民との親善と相互理解を深めることにも役立っています。

■人づくり支援の成果

人づくり支援は、研修員受入事業、青年招へい事業、専門家派遣事業、青年海外協力隊派遣事業、シニア海外ボランティア派遣事業などによって実施されています。日本は、コロンボ・プランに加盟した1954年以来、毎年途上国から研修員を受け入れています。その規模は、近年、年間20,000人程度に及んでいます。また、専門家派遣事業では、年間3,000人規模での派遣、青年海外協力隊も年間1,000人以上の規模での派遣を行っています。また、無償資金協力を通じて建設した施設(病院、職業訓練所、環境センターなど)を拠点に、専門家を派遣したり、それらの施設に関係する途上国の関係者を研修員として日本に招へいしたりするなど、各種援助形態を有機的に組み合わせた援助を積極的に行っています。以下、このような人づくりの面で日本が途上国の発展に貢献した代表的事例をいくつか紹介します。

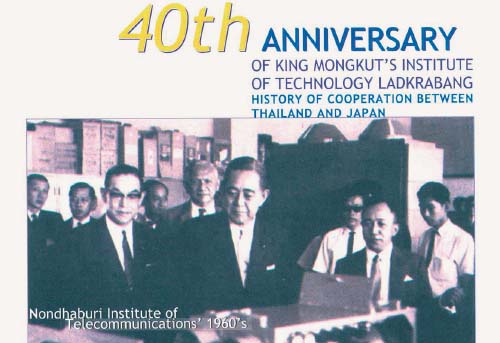

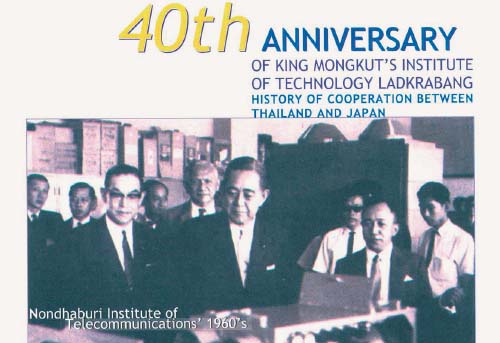

上:モンクット王ラカバン工科大学創立40周年を記念してJICAが作成したパンフレット(写真は佐藤総理大臣(当時)が同校を訪れた時のもの)

下:モンクット王ラカバン工科大学

columnI-7 帰国後活躍する途上国の研修員の姿

第1節においても言及したタイのモンクット王ラカバン工科大学は、1960年に日本のODAによって設立された電気通信訓練センターを前身とするものです。その後、タイ側の熱意と日本の40年にわたる継続的支援により、現在では工学系6学部の他、大学院(博士課程含む)や情報通信技術センターを有し、また学生数約1万5,000人(内修士課程約3,600人、博士課程約90人)、教員数約800人を擁する、タイを代表する工学系総合大学に成長しました。同大学は、特に日本が支援してきた電子工学系分野においてタイ国内随一の水準を誇り、同国で数少ない電気工学系の教授を誕生させています。また、その成果はタイ国内にとどまらず、ラオスをはじめ東南アジア諸国の第三国研修の拠点となっており、日・タイの親善のシンボルとして広く知られています。

同様な例として、ケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学が挙げられます。ジョモ・ケニヤッタ農工大学は、1977年、同国で不足していた技術者を育成するための職業訓練を目的とした教育機関として日本のODAにより設立されました。2000年4月に協力プロジェクトが終了するまで20年以上にわたり、延べ530人以上の専門家派遣、約110名の青年海外協力隊派遣、ケニア人スタッフ約230名の研修員受入等の協力の結果、同国の国立総合大学へと成長しました。今では、同大学は、毎年約500人を超える卒業生を輩出し、ケニア、タンザニア、ウガンダを対象とする「アフリカ人づくり拠点(AICAD:African Institute for Capacity Development)」として貧困削減に資する人材育成の拠点としての機能を持つようになっています。

日中友好環境保全センター (写真提供:国際協力機構(JICA))

中国では高度経済成長の過程で、大気汚染や酸性雨など環境汚染が深刻化しています。中国が長期的に持続可能な経済社会開発を進めるためには、まず、自らの環境問題に主体的に取り組むことが重要です。この取組を支援し、中国の環境保全上の重要課題の解決に指導的な役割を担う存在となることを目的として、日本のODAにより日中友好環境保全センターが1996年に設立されました。現在同センターは、日本からの技術協力を受け、同国の研究、研修実施機関として、黄砂大発生の原因究明プロジェクト、中国全土の1,000か所以上における酸性雨モニタリング指導に携わっています。また、地方の環境保護の能力向上を図るため、過去3年間で758人の地方都市環境保護局長への研修を実施しています。

ジョモ・ケンヤッタ農工大学 (写真提供:国際協力機構(JICA))

■円借款を通じての人づくり支援

日本は円借款による人づくり支援も行っています。途上国の持続的な経済社会発展を促すためには、教育の拡充による人材育成と、経済・開発政策の立案・実施や産業高度化のための能力構築が不可欠です。この認識に立って、日本は、高等教育や学術研究における専門的な研究の質的向上に加え、初等・中等教育の施設建設や資材供給によって就学機会の拡大を支援してきました。1977年に円借款を活用したインドネシアへの教育分野支援を開始してから、2003年までの承諾件数は57件、承諾累計額は約3,438億円に達しています。1981年にマハティール首相(当時)が「東方政策」を提唱して日本に学ぶ姿勢を示して以来、マレーシアからは通算して1万人以上が日本に留学しています。日本は、その他の様々な制度に加え、円借款を通じても、国の発展を担うエンジニアを目指し日本の理工系大学へ編入する留学生を支援しています。借款資金は、日本での留学費用の削減のため、マレーシア国内における日本語と予備教育課程の研修費や、その後日本での奨学金に充当されています。

第2節では、東アジアにおける経済発展の基礎となった経済社会インフラの整備に対する日本の貢献について説明しましたが、これらが同時に人づくり支援につながっている場合も数多くあります。その代表的な成功例の1つとして、インドネシアの第2の都市スラバヤを貫流するブランタス河流域開発が挙げられます。日本は、円借款を中心にダム建設、河川改修、灌漑、発電など30年以上にわたり多くの事業を行い、ブランタス河流域の洪水被害の減少、農業生産性の向上、近郊の工業地帯への電力の安定供給を通じて、地域の経済発展に貢献しました。同時に、これら事業への協力を通じ同国における人づくりにも大きな足跡を残しました。1962年、カランカテス・ダムの建設が始まると、115名のインドネシア人技術者が建設チームの一員として受け入れられました。彼らは、日本の技術者とともに長期間に及ぶ工事に携わり、日本の施工技術、工事運営方式、工事時の福利厚生、さらには日本人技術者の工事に対する責任感の強さ等をOJT(On the Job Training:働きながら学ぶ)方式で吸収していきました。その後、同工事に携わったインドネシア人技術者達は、「ブランタス・マン」と呼ばれ、官民を問わず、インドネシアの建設分野の中枢を担うようになりました。2004年7月現在のインドネシアの居住・地域インフラ大臣である、スナルノ氏もその一人です。

ブランタス河総合開発 (写真提供:国際協力銀行(JBIC))

■基礎教育や制度整備を通じての人づくり

日本の人づくり支援は、当初の技術移転重視の協力から、現在では途上国の経済・社会開発の担い手となる人材育成のための、基礎教育の充実や、専門技術者の養成など幅広い協力に重点が置かれています。また、近年は人間の安全保障の観点からの貧困者・女性及び子供に対する教育協力、市場経済化・対外開放政策に取り組んでいる国々に対する制度整備などの知的支援への取組も重要となってきています。

1990年代初頭より、日本は各国の基礎教育の促進を支援する体制を整え始めました。1992年の「政府開発援助大綱(ODA大綱)」、1993年の「政府開発援助(ODA)第5次中期目標」、1999年の「政府開発援助に関する中期政策」などの政策文書に、人的資源開発や教育開発、基礎教育開発の重視が明記されました。1997年には広島大学に「教育開発国際協力研究センター」が設立され、基礎教育分野への教育協力が積極的に推し進められています。

以上の体制づくりや研究成果をもとに、2002年のG8カナナスキス・サミットにおいて日本は「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN:Basic Education for Growth Initiative)」を発表しました。これは、前年のジェノバ・サミットで小泉総理が掲げた「米百俵の精神」*1に象徴される、自助努力に基づく教育への投資によって経済成長を促進し、貧困を削減することを目指すものであり、日本の基礎教育分野での貢献として注目されています。国内外の政策決定者や学者の間で広く意見が交換され、自助努力を支援する国際協力の必要性を内外にアピールする努力もなされています。

基礎教育分野において、日本は低所得国に対する支援を強化しています。特にアフリカへの支援が重要なものとなっています。日本の支援は様々な援助形態を組み合わせて実施されています。具体的には、1998年のTICADIIから2003年のTICADIIIまでの5年間に、校舎の建設・整備等を目的に約360億円の無償資金協力を実施し、これにより教育を受ける機会を得た子供の数は、約260万人にも上りました。日本はケニア、ガーナ、南アフリカにおいて、理数科教育を改善するためのプロジェクトを実施しています。ケニアでは1988年から「中等理数科教育強化」プロジェクト(SMASSE:Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education)を開始し(詳細はコラムII-2を参照して下さい。)、中等学校の現職理数科教師に対する再研修制度の確立に協力しました。こうしたケニアの経験や成果は他のアフリカ諸国に共有され、SMASSE-WECSA(Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education-Western, Eastern, Central and Southern Africa )というネットワークがアフリカ18か国の教育関係者の間に誕生しました。今後日本の支援を通じた経験と成果がますます生かされていくことが期待されます。

アフガニスタンでは長く続いた紛争の中で教育制度が崩壊し、1980年代では25歳以上の国民のうち89%が教育を受けておらず、初等教育を修了した者は1%にも満たない状況でした。タリバン政権時代は、女子は教育と就労が禁止され、1999年当時の初等教育率は男子の38%に対して、女子は3%でした。2002年3月、アフガニスタンの新学期が始まるにあたり、日本は、UNICEFが行う学用品や教育機材の支給、学校の修復、学習環境の整備等を内容とする「バック・トゥー・スクール」キャンペーンに対して、総経費の約65%にあたる1,200万ドルを、政府援助(500万ドル)と財団法人日本ユニセフ協会の寄付金(700万ドル)によって支援しました。このキャンペーンの現地での反響は非常に大きく、300万人を超える児童(うち30%は女子)が就学し、総合就学率はキャンペーン前より60%(女子は90%)も増加しました。

「バック・トゥー・スクール」キャンペーンにより日本のNGOからUNICEFに派遣された渡辺裕子さん。アフガニスタンの少女達と。

市場経済化・対外開放政策に取り組んでいる国々に対する制度整備などの知的支援に関しては、1995年から2001年3月にかけて、財政金融、産業貿易、農業農村開発、国有企業改革の各分野での政策提言を行ったベトナム国市場経済化支援開発調査(通称「石川プロジェクト」コラムI-8参照)のほか、インドシナ諸国における法整備支援の例が挙げられます。ベトナムでは1986年のドイモイ路線採用以降、旧ソ連の法制度を基礎とする法体系を、市場経済化に適合した法・司法制度に再構築することが急務となっており、日本は、1994年から専門家をベトナムに派遣し民法等の起草への支援を行いました。このほか、ベトナムの裁判官、検察官、弁護士を研修員として受け入れ、法曹人材の育成にも貢献しました。また、カンボジアに対しても、長期専門家の派遣、ワークショップの開催、研修員の受入などを通じて制度整備、人材育成を支援し、2003年3月にはクメール語による民法、民事訴訟法がカンボジア政府に引き渡されました。同様に、ラオスの司法分野への支援も行っています。こうした法整備支援には、日本が明治以来、外国法を導入しつつ、自国の実情にあった法制度を確立した経験が役立っています。

columnI-8 ベトナム国市場経済化支援開発調査(石川プロジェクト)体験談~一橋大学名誉教授 石川滋 先生

日越共同研究ハノイ・ワークショップの様子

この他、1997年のアジア通貨危機を受け、経済基盤を支えるための中小企業育成の必要性が高まっていたタイにおいて、日本は、1999年6月、中小企業金融システム、中小企業診断士制度、自動車等の裾野産業の育成を含む包括的な中小企業振興政策提言を行い、同提言に基づく専門家派遣・研修を通じて、タイの産業競争力の強化に貢献しました。こうした支援の結果、例えば、タイにおいて中小企業診断制度が確立・普及し、タイ人中小企業診断士約400名が育成されたほか、現在では、「シンダン」という言葉が一般的な用語として現地の新聞に登場するまで広く認知されるようになりました。

次頁

次頁