本編 > 第I部 > 第1章 > 第2節 東アジアの経済発展に対して果たした役割と成果

第2節 東アジアの経済発展に対して果たした役割と成果

■東アジアの経済発展における日本の貢献

日本のODAの主要対象地域である東アジアにおいては、1981年から2001年の間に、1人あたりのGDPにおいて年平均6.4%を超える経済成長が達成され、その間、1日1ドル未満で生活する貧困人口は絶対数で4億人以上減少し、人口に占める割合も56%から16%に減少しました(注)。

このような東アジア諸国の経済発展と貧困削減には日本の援助が少なからず貢献してきました。1960年代から1990年代にかけての東アジア諸国の経済発展については、世界銀行が1993年に「東アジアの奇跡」という報告書を出して経済成長の諸要因を分析しています。東アジアの経済発展の主たる要因は、もちろん東アジア諸国自身の努力に負うところが大きいわけですが、同時に日本の援助が果たした役割も重要でした。特に、日本の対アジア援助の特徴は、[1]二国間ODAの約6割がアジア向けであり、その多くの部分が経済インフラ整備に向けられ、各国の投資環境の整備に役立ち、民間部門の活力を引き出したこと、[2]このような援助が直接投資の促進、貿易の振興に即した分野にタイミングよく供与されたこと、[3]農業生産力の向上が東アジア諸国の経済発展を可能にしたが、農業分野においても日本は各種援助形態を用いて大規模に支援を行ってきたこと、[4]東アジアの経済発展の基礎的要因の1つである人的資源の開発についても、日本は1970年代より人づくり援助の重視を掲げて、教育、人材育成、技術者養成の協力を積極的に行ってきたこと、などです。こういった援助の結果、日本は東アジア諸国の経済発展に貢献するとともに、これら諸国との関係を強固なものとしてきました。

図表I-6 東アジアの貿易量、貿易量の対GDP比、直接投資の受入額の推移

日本の東アジア地域に対するインフラ整備をはじめとする経済成長支援型援助は、日本自身が第2次大戦後、世界銀行の借款を受けて国づくりの基礎となる発電所、製鉄所、東海道新幹線、東名高速道路などを建設し、高度成長の原動力としたという経験を持ち出すまでもなく、途上国の産業の多様化、工業化をはじめ、持続的な経済成長と開発を進めていく上で不可欠なものでした。こうした経済インフラの充実により投資環境の整備が進んだ結果、人づくり支援による人的資源開発ともあいまって、日本をはじめとする外国の投資が流入し、このような好循環の下、貿易が伸び、東アジア諸国の経済は発展してきました。同時に、こうした経済インフラ分野における援助と無償資金協力などによる教育、保健、衛生などといった社会インフラの充実などが相乗的に効果を発揮して、地域住民の生活条件の向上(乳児死亡率の低下、安全な飲料水へのアクセスなど)、都市と農村との格差の是正などに寄与してきました。こうして、東アジア諸国においては、日本の援助が経済インフラ、教育・人材育成等に向けられ、これらが外国投資の流入と相まって輸出産業の育成につながり、援助、貿易、投資の間の有機的連携が進んだことがこれら諸国の経済発展につながりました。

columnI-4 東アジアの経済発展を牽引した「日本型ODA」

図表I-7 東アジアとサブ・サハラ・アフリカの1人あたりGDPの推移

東アジアの1人あたりのGDPも、かつてはサブ・サハラ・アフリカとほぼ同水準にありました。1990年代後半には、アジア通貨・経済危機による打撃を受けたものの、同地域の一人あたりのGDPの伸びは群を抜いています。

南洋理工学院工学部(ナンセン・ポリテクニック)

日本・シンガポール技術学院

日本シンガポール訓練センター計画は1978年より開始され、訓練センターは、1983年日本・シンガポール技術学院となった。現在は、フランス、ドイツが建設した他の学校とともに、南洋理工学院工学部(ナンセン・ポリテクニック)となり、第三国研修の拠点となっている。

このような東アジアの成功の経験を他の地域にどのように適用できるのかが、今後の開発問題の大きな課題です。南南協力を通じての適切な経験・技術の移転などにより、東アジアで実践された有効な開発手法を他の地域にも広めていくことが、日本にとっても重要な課題となっています。

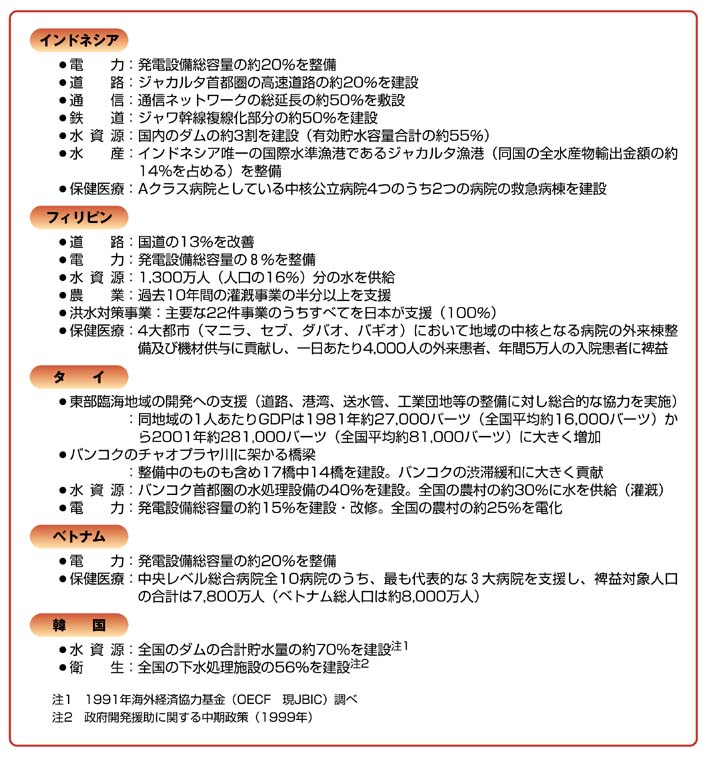

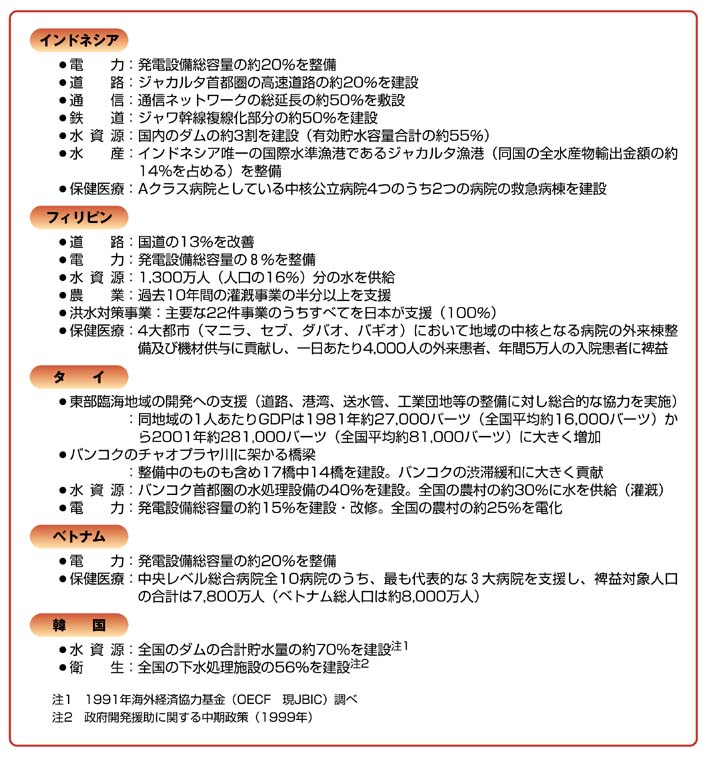

■経済社会基盤支援を通じた貢献

日本のODAの特徴として、道路、港湾、発電所、送電施設、上下水道といった経済社会基盤の整備に貢献してきたことが挙げられます。インフラは人々の生活の基盤であると同時に、例えば、道路や港湾の整備により市場が拡大し、灌漑施設の整備により農業生産性が向上するなどという形で、経済成長を支える役割を果たしています。こうしたインフラ整備には、緩やかな貸付条件で返済の義務がある円借款が主として利用されてきました。日本は、一貫して、途上国の自助努力を支援することを基本的な考え方としていますが、円借款は、途上国自身に、資金の効率的な利用を促し、将来の返済を確保しようとする主体的な努力を促すことにもつながっています。

日本のODAが東アジアの経済発展にいかに寄与したかについては、その定量的な効果は必ずしも明確になってはいませんが(注)、日本の援助が経済発展の基礎となった経済社会インフラの整備にどの程度貢献したのかを示すデータとして、上記の例が挙げられます(2004年5月、各在外公館調べ)。

columnI-5 IDEAなどにおけるアジアの経験の世界への発信の努力

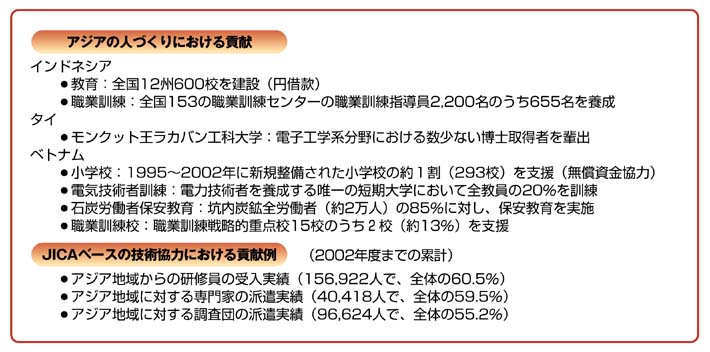

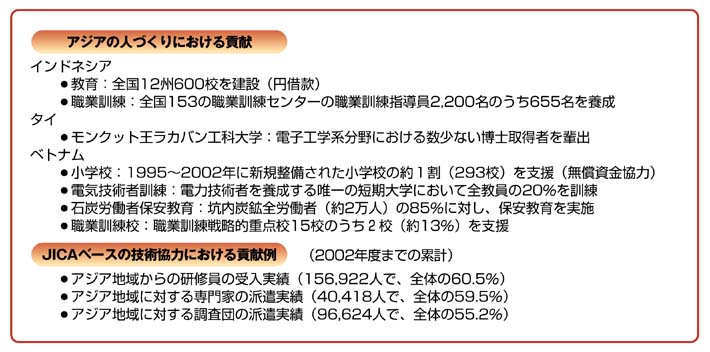

■人づくりに対する貢献

経済インフラの整備と並んで、経済・社会発展の基礎となる人材の養成においても、日本はアジア諸国に対して多くの援助を行ってきています。詳細は第3節に譲りますが、アジアの人づくりにおける日本の貢献、アジア地域に対する技術協力等の例は以下のとおりとなっています。

■南南協力の推進

-被援助国から開発のパートナーへ

日本が援助してきたアジア諸国の中には、目覚しい経済発展を遂げ、既に援助対象国としての地位から卒業した国(韓国、シンガポールなど)、あるいは引き続き援助を受けつつも、同時に特定の分野においては自国の発展の成果を踏まえ、日本などと協力しながら他の途上国に対して南南協力*1を行っている国(タイ、インドネシアなど)があります。南南協力への支援は、自然・文化・経済・社会事情や開発段階などが比較的似通った状況にある国々による協力が可能となることから、効果的かつ効率的な援助の実施が可能となるメリットがあるとともに、他の途上国を支援することを通じて将来の援助国が育成されるという効果もあります。日本は、従来から、南南協力を通じた援助を実施してきており、この分野で世界をリードしています。

例えば、タイとの間では、1994年に日・タイ・パートナーシップ・プログラム(JTPP: Japan Thailand Partnership Program)を締結(2003年に後継プログラムであるフェーズ2を締結)し、両国が共同で実施する他の途上国支援(南南協力)を推進しています。JTPPでは、日本が技術協力によって養成したタイの人材を活用して、日・タイ両国が協力して他の途上国を支援する活動を実施しています。2004年度には、農業や道路開発、観光などの分野について、近隣国の研修生に対して、タイで研修(第三国研修)を実施する予定です。援助の実施においても、案件形成、実施、モニタリング、評価といった一連の作業をタイと共同で実施しています。また、アジアの開発経験をアフリカで活用するという観点から、日本はアジア各国と共に対アフリカ協力を積極的に進めようとしており、2003年のTICADIIIにおいても南南協力は大きく取り上げられました。

途上国援助の究極の目標は、途上国の経済的離陸・自立を支援することです。南南協力の推進はこうした観点からも有意義なことです。

columnI-6 シンガポールの交番制度

次頁

次頁