本編 > 第I部 > 第1章 > 第1節 半世紀にわたり世界に貢献する日本のODA

日本の政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)は、2004年10月で50周年を迎えます。1954年10月6日に、日本はコロンボ・プラン(注)に加盟し、技術協力を開始しました。政府はこれを日本のODAの始まりと定め、毎年10月6日を国際協力の日としています。

50周年という節目に、これまでの日本のODAが途上国の発展に果たしてきた役割、また、国際社会の一員である日本が第2次大戦後、今日の地位を得るまでの過程において、日本のODAがどのように展開してきたかなどといった、過去50年にわたる日本の援助の成果と歩みについて振り返ることは意義深いことです。特に、日本のODAは、昨年のODA大綱の改定を受けてまさに変わろうとしています。その将来のあり方、改革の方向性を考えるためにも、過去50年間の日本の援助の成果と歩みを顧みることは非常に有益かつ重要です。

以下、第I部においては、日本のODA50年の成果と歩みを振り返りつつ、日本の援助の特徴を改めて整理します。まず、途上国の発展と福祉の向上に日本のODAがどのような貢献を行ったかについて検討します。その上で、日本が第2次大戦後、国際社会との協力・協調を強めながら、今日の地位を獲得してきた経緯なども含めて、日本のODAの軌跡を振り返ります。また、援助を巡る最近の新たな国際的潮流の中で、今後日本は援助をどのように進めていくべきか、ODA改革のあるべき方向性はいかなるものかについても説明します。

第1章では、過去50年にわたる日本の援助が上げてきた成果に着目して50年を振り返ります。日本の援助はアジアをはじめとする多くの途上国の開発に貢献してきており、世界各国において高く評価されています。また、このような開発への貢献を通じて、ひいてはこれら諸国と日本との友好関係の強化、世界の人々と日本人との間の交流の強化、日本の国際社会における地位の向上などでも多大な成果を上げてきました。

50年に及ぶ日本の援助がいかなる成果を上げてきたかについては、様々な角度からの評価が可能です。ここではまず、第1節で日本の援助の総量から見た貢献について概括します。第2節においては、日本のODAの主要な対象地域であったアジア地域、特に東アジア地域に対する日本のODAを例に取り上げてその成果について総合的に論じます。そして、第3節においては、日本が世界の人づくりの面で果たしてきた貢献について振り返ります。

第1節 半世紀にわたり世界に貢献する日本のODA

■援助総量からみた世界への貢献

日本は、1954年、コロンボ・プランへの加盟により技術協力を開始し、その後、自らの経済発展の経験を生かしつつ、経済力の向上とともに援助量を拡大してきました。経済協力開発機構開発援助委員会(OECD-DAC:Organisation for Economic Co-operation and Development-Development Assistance Committee)*1の統計によれば日本は1991年から2000年までの10年間、ODA実績で世界第1位の規模にありました。援助実績を減らしている今日においてもなお、世界における主要な援助国の1つであることには変わりありません。日本が援助してきた国・地域は、185か国・地域に及び、2003年までの総額でおよそ2,210億ドルにのぼります。また、被援助国からみて、日本が最大の援助供与国となっている国も多数あります。特に冷戦終了後の1990年代においては、他の先進国が援助額を減少させている一方で、日本は、10年間で1,200億ドルにのぼるODAを供与して途上国の開発を支援しました。これは、この10年間におけるDAC加盟22か国の全体の援助総額5,500億ドルの2割以上を占めていました。

図表I-1 日本のODA実績の推移

援助の成果は、もとより援助の投入量のみによって測られるものではありません。しかし半世紀にわたる日本の援助が、世界の途上国の経済開発や福祉の向上のために大きく貢献してきたことは間違いありません。例えば、日本は、自助努力支援の考え方に立って、国づくり、経済社会活動の根幹となる経済・社会インフラの整備に積極的に協力してきましたが、インドネシア、タイ、ベトナム、スリランカにおいてそれぞれの国における全発電設備容量の約2割の整備に円借款を通じて協力してきました。インドネシアにおける通信ネットワーク総延長の約50%の敷設にも協力しています。また、東アジア諸国の多くの首都空港についても円借款を通じて整備しています。このようなインフラ整備はこれら諸国の経済成長、そして、経済成長を通じた貧困問題の解消などにおいて大きな役割を果たしてきています。また、人づくりや貧困問題への対応という観点でも、例えば1998年から2003年までの5年間で、学校建設などを通じてアフリカにおいて約260万人の子供たちの教育へのアクセスの改善に貢献しています。近年、水問題への関心が集まっていますが、1996年度から2000年度の5年間で日本は世界4,000万人以上に対して、安全かつ安定的な飲料水の提供及び衛生的な下水道の普及を支援するなど、DAC加盟国全体の水分野での協力の約3分の1を日本の援助が支えています(注1)。また、日本は、国際的な目標であるポリオ根絶に向け、1993年から2001年までの9年間に6億人の子供達にポリオ・ワクチンを供給し、特に日本は西太平洋地域(注2)におけるポリオ根絶(2000年に達成)に最大の貢献をしました。途上国の食糧増産支援においては、世界最大の米輸入国であったインドネシアに対して、優良種子の増殖、灌漑施設の建設などを組み合わせた総合的な支援(第1次アンブレラ技術協力(1981~1985))を行った結果、1984年には米の自給を一時的ながら達成するという成果もありました。このような形で、日本の援助は途上国における開発や福祉の向上の面で大きく貢献してきたのです。

図表I-2 DAC主要国のODA実績の推移(1990~2003年)

図表I-3 日本がこれまでODAを供与したことのある国・地域(2003年実績まで)

図表I-4 日本が最大の援助供与国となっている国・地域数の推移(1970~2002年)

また、途上国の国づくりを担う人材を育成するための技術協力にも力を注いできました。JICAベースのものだけで、1954年度から2003年度までの累計で約7万人の専門家、2万5,000人を超える青年海外協力隊員が、日本から世界計166か国・地域に派遣され、また、計176か国・地域から計約27万5,000人の研修員が、日本において技術指導を受けるなど、日本は途上国の人づくり、国づくりに大きな貢献をしてきました。このような人的貢献の中には、途上国の地方の村に入り、途上国の地域住民とじかに触れ合いながら保健、衛生、教育といった人々の基礎的な生活にかかわる分野に対して行われる草の根レベルの協力も多数含まれています。

こうした協力の成果の一例としては次のようなものが挙げられます。第一に、日本の援助により開設された途上国の職業訓練機関が、それぞれ数十年にわたる協力の結果、それぞれの国で有数の大学へと変貌し有為な人材を多数輩出している例としてタイの「モンクット王ラカバン工科大学」やケニアの「ジョモ・ケニヤッタ農工大学」に対する協力(今日、両大学はいずれも南南協力の拠点となっています)。第二に、世界人口の3分の1が感染しているといわれる結核対策のため、過去40年間以上にわたり延べ91か国の1,800人以上に対する研修を行い、各国の指導的専門家の育成、ネットワーク化に貢献してきた日本の結核国際研修、同じく40年間以上にわたり延べ107か国3,320人に対する研修を実施し、修了者から法務大臣、最高裁長官も輩出している刑事司法に関する国際研修・セミナー並びに地震被害の低減・防止のために、40年間以上にわたり延べ92か国、1,195人に研修を実施し、修了者から海洋開発大臣、多数の研究所長、大学教授を輩出している国際地震工学研修。第三に、エジプトにおける小児科医療の確立につながったカイロ大学小児科病院に対する協力。第四に、途上国の農村において新品種や農業技術の普及に尽力し、その後も隊員名を冠した野菜が流通するようにまでなったバングラデシュにおける青年海外協力隊員の活動などです。

また、二国間援助にとどまらず、国際機関を通じた援助においても日本は大きな役割を果たしてきています。日本は1950年代から国際連合機関を中心とした国際機関への資金拠出を開始し、多くの機関において理事国として、各機関の政策策定・運営に寄与してきました。現在、日本は、アジア開発銀行(ADB:Asian Development Bank)、アジア生産性機構(APO:Asian Productivity Organization)、国連工業開発機関(UNIDO:United Nations Industrial Development Organization)、アフリカ開発基金(AfDF:African Development Fund)等の国際機関に対する最大の貢献国であり、また、国際連合本体はもとより、世界銀行、国連人口基金(UNFPA:United Nations Population Fund)、世界保健機関(WHO:World Health Organization)、国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees)等に対する第2位の貢献国となっています。また、資金面のみならず人的貢献という意味においても、2004年7月現在、国連教育科学文化機関(UNESCO:United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)の松浦晃一郎事務局長、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)の内海善雄事務総局長、ADBの千野忠男総裁、APOの田島高志事務局長、国連東ティモール支援団(UNMISET:United Nations Mission of Support in East Timor)の長谷川祐弘事務総長特別代表、国連児童基金(UNICEF:United Nations Children's Fund)の丹羽敏之事務局次長などが活躍しています。かつては国連難民高等弁務官の緒方貞子氏をはじめ、国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC:United Nations Transitional Authority in Cambodia)事務総長特別代表、ユーゴスラビア問題事務総長特別代表、人道問題担当事務次長等を歴任した明石康氏、WHO事務局長の中嶋宏氏の例がありました。またアソシエート・エキスパート(AE:Associate Expert)、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO:Junior Professional Officer)などにより毎年多くの有為な青年を国際機関に派遣し、その多くが派遣終了後も引き続き国際機関で勤務するなど、国際機関の幹部ポストから若手職員まで多数の日本人職員が勤務しています(ただし、その総数は財政的貢献に比べて著しく少ない状態にあり、政府としては引き続きその増強に努めていきます)。

国際機関を通じた援助には、国際機関の専門的知見、政治的中立性、政府ベースの援助が届きにくい国・地域への支援が可能であるなどの強みがあり、日本は、二国間援助と効果的に組み合わせて援助を実施してきました。例えば、先に紹介した西太平洋地域におけるポリオ撲滅についても、日本は主にUNICEFと連携しつつ支援を行ってきました。最近の例では、国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)と協力して、ブータンにおける電気通信網整備やパキスタンにおけるゴミ処理改善計画、カンボジアにおける帰還難民の定住支援、イラクの人道支援物資搬入の窓口であるウンム・カスル港の浚渫などを行っています。

columnI-1 世界の結核対策に対する日本の貢献

■日本のODAに対する途上国の評価

グローバル化の進展は、国境を越えた経済交流の拡大、世界経済の成長をもたらす一方、その恩恵にあずかることができず貧困問題を深刻化させた国や地域も存在します。しかし、総じて途上国の経済状況、生活条件は過去数十年にわたり大幅に改善しています。例えば、過去40年で見れば途上国における平均寿命は約20年増加、乳児死亡率は50%以上減少し、また、過去30年で成年人口の非識字率は47%から25%へと割合でほぼ半減しています。1日1ドル未満で生活する貧困人口は、1981年から2001年の間に、15億人から11億人に減少し、割合では世界人口の40%から21%へと半分近くに減少しました(注3)。1990年代の実績を地域ごとに見てみると、東アジアは1人あたりの年間所得の伸びにおいて平均6.4%の成長を達成し、貧困人口の割合を半減させる一方、アフリカは、同じく1人あたりの年間所得の伸びにおいて平均-0.4%のマイナス成長で貧困人口の割合を47.4%から49.0%に増加させました。アフリカについては依然として楽観はできない状況にありますが、それでも国ごとにみると、カーボヴェルデ、モーリシャス、モザンビーク、ウガンダのように年平均3%以上の1人あたり所得の伸び率を達成した例、ガーナやモザンビークのように世界でも類のない大幅な飢餓の削減を達成した例、ベナンのように初等教育純就学率が20ポイント上昇した例もないわけではありません(注4)。

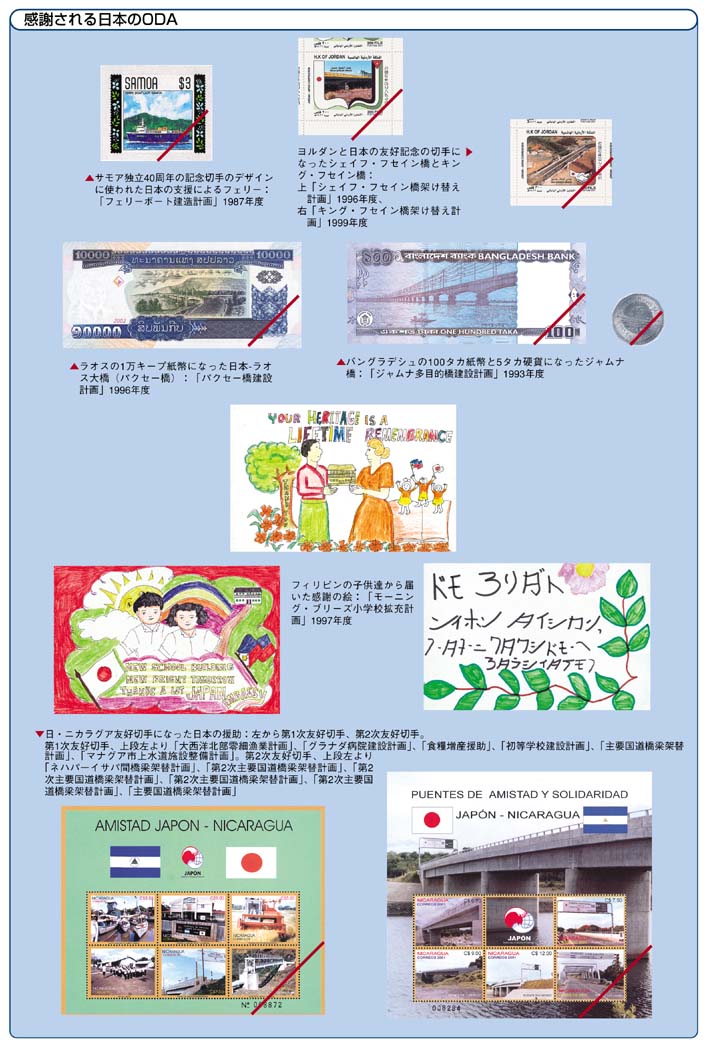

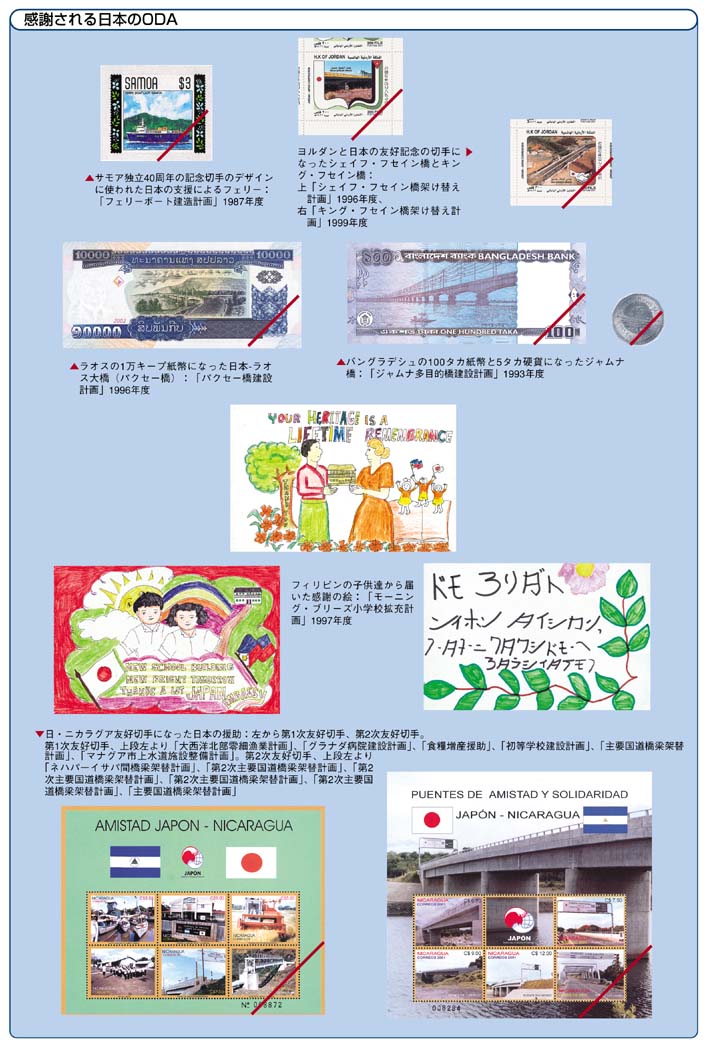

こうした状況の改善は、基本的には、途上国自身の努力による経済成長・社会開発によってもたらされたものです。援助が具体的にどの程度、寄与しているかを定量的に分析、評価することは極めて困難ですが、援助による投資環境の整備や人的資源の育成などを通じて経済成長が促進され、それがこうした状況の改善につながったことが指摘されています。このことは、過去50年にわたりアジア諸国をはじめとする途上国への開発援助に地道に取り組んできた日本に対して、多くの国から様々な形で信頼感や感謝の意が表明されていることや、自国の開発に役立てるため日本の近代化や経済発展の経験に学びたいとする途上国があることにも示されています。

例えば、2002年8月に東南アジア諸国連合(ASEAN:Association of Southeast Asian Nations)10か国、日本、中国と韓国の外務大臣と開発担当大臣が参加した東アジア開発イニシアティブ(IDEA:Initiative for Development in East Asia)閣僚会合では、参加各国から日本のODAに対する高い評価と期待が寄せられました。2003年12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議は、ASEAN10か国の全首脳が域外国で初めて一堂に会する歴史的首脳会議となりましたが、この場でも各国首脳からはASEANの経済発展に対して日本のODAの果たしてきた役割について高い評価が与えられました。マレーシアは、1981年にマハティール首相(当時)が「東方政策」を提唱して、日本の経験に学びたいという姿勢を明らかにしました。その後、20年を経た日・ASEAN特別首脳会議において、アブドゥラ首相は特に東方政策がマレーシアにとってプラスになったと述べています。

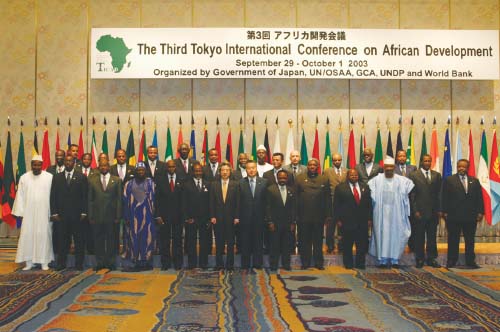

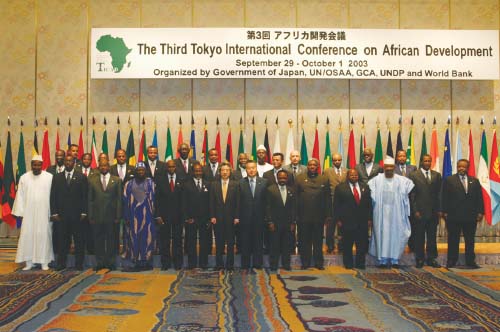

また、2003年9月から10月にかけて東京で開催された第3回アフリカ開発会議(TICADIII:Tokyo International Conference on African Development)は、国連総会一般討論演説と開催時期が重なっていたにもかかわらず、アフリカ23か国の首脳を含む多数の首脳・閣僚の参加を得て、アフリカの開発問題を扱う世界最大の政策フォーラムとしての役割を果たしました。その際、アフリカの参加者からあらゆる場面で日本への信頼感や感謝の意が表明されたのは、これまでのアフリカ開発に対する日本の取組に対する評価の現れと言えます。さらに、2003年5月に沖縄で開催された第3回日本・太平洋諸島フォーラム(PIF:Pacific Islands Forum)首脳会議(太平洋・島サミット)においても、参加国首脳からこれまでの日本の支援に対し高い評価が表明されています。

また、この他にも、アラブ世界に大きな影響力を有するエジプトのムバラク大統領が、スエズ運河拡張等、1970年代からの日本の貢献についてたびたび言及し、その努力に謝意を表明していること、1998年に来日した中国の江沢民国家主席(当時)が、日中共同宣言において、日本がこれまで中国に対して行ってきた経済協力に対し感謝の意を表明したこと、さらには、2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS:Severe Acute Respiratory Syndrome)対策に関する支援やこれまでの日本の経済協力について、胡錦濤国家主席をはじめとする中国政府首脳が様々な機会に謝意を表明していることなど、このような例は枚挙にいとまがありません。また、日本の援助に対する外国からの高い評価は、単に途上国の政府首脳だけでなく、途上国の一般国民の間でも共有されています。

図表I-5 ASEAN諸国における対日世論調査(2002年調査)

columnI-2 ブータン農業に改革を~ダショー西岡がブータンに残したもの

■日本の安全と繁栄の確保とODA

このように日本のODAは、50年間にわたり被援助国の経済社会開発に大きく貢献してきました。自助努力支援という考えに立って、途上国の国づくりの基盤となる経済社会インフラの整備や人づくりを進めてきた日本のODAは、経済発展を促し、途上国における所得の向上、貧困削減、そして保健医療、教育などの分野における支援を通じて人々の生活向上に役立ってきました。

諸外国との貿易や投資から恩恵を受け、天然資源や食料を海外に依存する日本にとって、平和で安定した国際環境は必要不可欠なものです。過去50年間に日本が行ってきた援助は、単に途上国の問題に対処し、成果を上げてきたのみならず、日本にとって必要な平和で安定した国際環境の醸成にも大きな成果を上げてきました。日本がODAを活用して、平和で安定した国際秩序の構築や、途上国の開発問題、さらに地球規模の課題への取組に主導的な役割を果たしていくことは、国際社会の調和的かつ互恵的な発展に貢献し、国際社会からの厚い信頼を獲得し、ひいては、日本の安全と繁栄の確保につながります。日本が援助を供与してきた国・地域は、延べ185か国・地域に及び、ODAという国際貢献により世界中で日本の友人は着実に増えています。これは、国家間の友好関係の増進のみを意味するものではなく、草の根レベルにおける信頼関係に基づいた友好関係の基盤づくりにも大きく役立っています。援助の実施にあたっては、多くの日本の関係者が途上国の現場に赴いて、現地の人々と共に知恵を絞り、苦労を分かち合いながら共同の事業を行います。日本の優れた技術やノウハウが移転されるとともに、人と人との交流を通じて、相手国国民との友情と相互理解が深まります。このような友好関係の増進は、途上国がその大半を占める国連等における日本の立場や発言力の強化にもつながっています。こうしたことは、ひいては日本の安全と繁栄の確保に資するものです。国際社会との連携と協調に多大な利益を得ている日本としては、ODAが残してきたこれまでの成果を大切に守りつつ、今後とも効果的な援助の実施に向けて引き続き最大限の努力を傾けていく必要があります。

TICADIII各国首脳集合写真

columnI-3 世界の貿易を支える海の大動脈~スエズ運河第1期拡張計画

次頁

次頁