columnI-2 ブータン農業に改革を~ダショー西岡がブータンに残したもの

ブータンは、急峻なヒマラヤ山中に位置する内陸国で、人口の約8割が農業に従事しています。ブータンに対する日本の経済協力の歴史は、西岡京治氏(故人)が、コロンボ計画の農業指導の専門家として海外技術協力事業団(現・国際協力機構(JICA))から派遣された1964年に始まります。

それまで、ブータンに対しては隣国のインドのみが援助を行っていたこともあり、インド以外で初の援助国関係者となった西岡専門家の試みは、当初配属先である農業局の幹部(注:当時は局長をはじめ全てがインド人)には全く理解されませんでした。このような困難な状況下で、西岡専門家は、まず農家に対し心を開き対話することから始めました。そして、パロ(地名)の実験農場を拠点に、ブータンで高収量が期待できる日本コメ品種の導入・普及や換金作物であるリンゴ・アスパラガス等の栽培指導を行い、近代農法に対する農民の意識変革を促すとともに、日本の無償資金協力を利用した農業機械化センター、種苗センター等の整備、食糧増産援助(2KR)を通じた農業機械の導入に道を開きました。

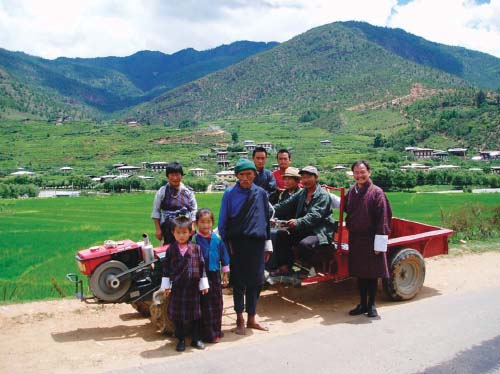

ブータンにおける西岡専門家の活動は、1992年に現地で亡くなるまでの28年間に及びますが、1980年には、それまでのブータンに対する貢献を評価され、ブータン国王より外国人として唯一ダショーの称号を授与されています(注:ダショーは通常各省次官・県知事級の者に授与される称号)。

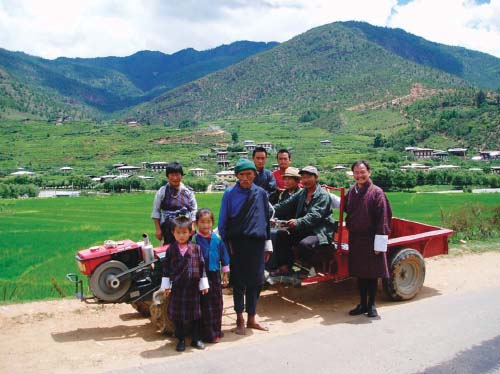

農業機械化センター所長のチェテム・ワンチェンさんは、西岡専門家が亡くなる前の5年半、同専門家のもとで共に働き、新しい手法について吟味したうえで積極的に取り入れる姿勢を学んだといいます。食料自給の達成を目指し、機械化を通じた農業の近代化を図るブータンにおいて、同センターは、日本の2KRにより供与された、農家に人気の高いパワー・ティラー(2輪耕耘機)のメンテナンス・修理等を行う重要な役割を担っています。また、ブータンの農業政策の展開にあたり中心的な役割を担う農業局長のシェラブ・ギャルチェンさんもパロ農場において西岡専門家の薫陶を受けた1人です。このように、ブータンにおいては、ダショー西岡の意志を受け継いだ人たちが、現在ではブータン政府・関係機関の要職を占め、ブータン農業の発展のために日々活躍しています。

ダショー西岡氏(前列右から3人目) (写真提供:国際協力機構(JICA))

パワー・ティラーとブータン農民(右端:チェテム・ワンチェンさん) (写真提供:国際協力機構(JICA))

次頁

次頁