6.地域協力・地域間協力

(1)東アジア首脳会議(EAS)(ASEAN10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド)

EASは、地域及び国際社会の重要な問題を首脳間の率直な対話で話し合うとともに、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協力を進展させる目的で2005年12月にクアラルンプール(マレーシア)で発足した。将来の「東アジア共同体」を形成していく上で、今後重要な役割を果たすことも期待されている。

7月にタイで開催されたEAS参加国外相非公式協議では、北朝鮮などの地域・国際問題、EASにおける協力の評価や将来の方向性を中心に議論が行われた。中曽根外務大臣からは、エネルギー安全保障、環境・気候変動、青少年交流等の分野で日本が打ち出したイニシアティブを着実に実施している旨を説明した。

10月にタイで開催された第4回EASでは、世界経済・金融危機対応、環境・気候変動問題、東アジアの地域協力、地域情勢などについて議論され、「防災に関する声明」などが採択された。鳩山総理大臣からは、世界経済・金融危機への対応、COP15成功に向けた協力の必要性、「東アジア共同体」構想などを説明した。

経済面においては、世界経済・金融危機を受け、日本として、影響を受けやすい分野・人々への支援、アジアの成長力強化と内需拡大などのための支援策を発表し、実施している。6月には、首脳間の合意として「世界経済・金融危機に関する共同プレス声明」を発出した。成長力強化の観点から、2008年6月に設立された東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)は、マニラに本部があるアジア開発銀行(ADB)、ジャカルタのASEAN事務局と協力して「アジア総合開発計画」を作成している。また、CEPEA構想の民間研究の成果を政府間で議論・検討することとなった。

(2)ASEAN+3(日本・中国・韓国)

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契機として発足し、1997年に第1回首脳会議が開催されて以降、金融を始めとして、貿易・投資、農業、保健、エネルギー、環境、情報通信、国境を越える犯罪など、幅広い分野で協力を推進している。現在、協力分野は20、協議メカニズムは57にまで拡大した。

10月の第12回ASEAN+3首脳会議(於:タイ)では、前年からの金融危機に対する協力について議論され、特にチェンマイ・イニシアティブなどの金融協力について評価と期待が表明された。また、鳩山総理大臣は、「東アジア共同体」構想について説明を行い、参加首脳国からは長期的目標として様々な分野で協力を積み重ねていくことが重要との発言がなされた。また、前年の食料・エネルギー価格の乱高下(らんこうげ)による地域への深刻な影響を踏まえ、食料安全保障に関する協力を深めることで一致し、食料安全保障及びバイオ・エネルギー開発に関する声明が発出された。

(3)日中韓協力

地理的に近接し、歴史的に深いつながりを有し、世界経済の約6分の1を占める日中韓3か国の関係は、近年、経済面や文化面を始めとして大きく進展している。日中韓3か国が国際社会の課題解決に向け一層協力を促進していくことは、東アジア地域、ひいては世界の平和と繁栄にとり大きな意義を有している。

4月にはパタヤ(タイ)において、ASEAN関連首脳会議(同会議はタイ政府の決定により延期となった)の機会をとらえて日中韓首脳会議が開催され、北朝鮮の問題を中心に議論を行い、東アジア地域の平和と安全を守るために、国連安保理として北朝鮮に対して一致して強いメッセージを迅速に発出すべきとの点で、3か国の間で相当程度考え方が収斂(れん)してきたことが確認された。

9月には上海(中国)において日中韓外相会議が開催された。外相会議では、第2回 日中韓サミットを10月に北京で開催することが合意され、その準備のための実質的協議を行ったほか、北朝鮮情勢、東アジア地域協力、気候変動、軍縮・不拡散など、共に関心を有する国際・地域情勢について率直な意見交換を行った。

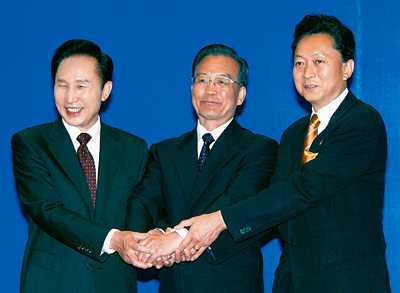

10月には北京(中国)において、第2回 日中韓サミットが開催された。三首脳は、10周年を迎えた日中韓協力のこれまでの進捗(ちょく)状況を確認し、将来の展望を示すとともに、北朝鮮情勢など、共に関心を有する国際・地域情勢について率直な意見交換を行った。三首脳は、3か国間協力の推進が地域や世界の安定と繁栄にも貢献するとの認識で一致し、相互信頼、平等、共益、開放性、透明性、多様な文化の尊重が協力の基礎であることを確認した。その上で、3か国が、貿易・投資、環境保護、学術交流、人の往来など多くの分野で協力を進め、地域・国際の諸問題について連携を強化していくことで一致した。また、サミットの成果として、「日中韓協力10周年を記念する共同声明」及び「持続可能な開発に関する共同声明」の2つの共同声明を発表した。

(4)アジア太平洋経済協力(APEC)

APECは、アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されている(注1)。日本の貿易量の約7割、直接投資の約5割を占めるAPEC域内での経済面での協力と信頼関係の強化は極めて重要である。APEC首脳・閣僚会議は、経済問題にとどまらず、国際社会の主要な関心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。

11月にシンガポールで開催された第17回首脳会議では、首脳声明「21世紀におけるアジア太平洋の連繋(れんけい)のための新たな成長パラダイム」が発出された。同声明では、[1]21世紀の世界経済のニーズに対応する地域の新たな成長パラダイムを策定すること、[2]均衡のとれた、あまねく広がる持続可能な成長の追求を通じ、経済の長期的な回復を図ること、[3]2010年にドーハ・ラウンドを妥結するよう努力し、あらゆる形態の保護主義を拒否することの重要性が強調された。このほか、FTAAP構想に向けた基礎作業を継続し、2010年内にFTAAP実現のためのありうるべき道筋を探求していくこと、テロ対策、食料安全保障、感染症対策を始めとした人間の安全保障を強化することなどが合意された。

(11月15日、シンガポール 写真提供:The APEC Singapore 2009 Organizing Committee)

(5)アジア欧州会合(ASEM)

ASEMは、アジアと欧州の関係を強化することを目的として1996年に開始された。政治、経済、文化・社会等の三つの柱を中心として、首脳会合や外相会合を始めとする各種閣僚会合等を通じて、アジアと欧州の対話と協力を深める活動を行っている。

5月にハノイ(ベトナム)で開催された第9回外相会合では、アジアと欧州の43か国・2機関が一堂に会する中で、世界経済・金融危機、気候変動等の地球規模の課題、国際情勢・地域情勢について、活発かつ有意義な意見交換を行ったほか、短い日程の中で多くの国との二国間外相会談を行った。

また、同会合初日の朝に北朝鮮が実施した地下核実験に対しては、中曽根外務大臣が強いリーダーシップを発揮し、同実験をASEM参加国が一致して非難する強い外相会合声明を発出した。

さらに、同会合の議長声明では、オーストラリアとロシアのASEMへの参加申請を歓迎し、2010年にブリュッセル(ベルギー)で開催されるASEM第8回首脳会合で両国が正式にASEMに参加することを可能とするための作業を高級事務レベルに指示することが表明された。

このほか、同会合期間中には、新型インフルエンザが世界各地に広がっている中で、日本が資金拠出を行った「ASEM新型インフルエンザ対策事業」の開始式が行われ、中曽根外務大臣が出席して、国際協調の重要性を訴えた。時宜を得た日本の協力に対し、各国から高い評価が寄せられた。

(注1) APEC参加国・地域:ASEAN7か国(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、日本、韓国、中国、台湾、香港、メキシコ、パプアニューギニア、オーストラリア、ニュージーランド、米国、カナダ、ペルー、チリ、ロシアの19か国・2地域。