5.大洋州

(1)オーストラリア

日本とオーストラリアは、共に米国の同盟国であり、基本的価値と戦略的利益を共有するアジア太平洋地域における重要なパートナーである。日豪関係は、近年、急速に緊密化してきた安全保障協力と貿易・投資関係を両輪とする「包括的な戦略的関係」と呼べる段階に入っている。

2009年は、ハイレベル訪問が引き続き活発であり、スミス外相訪日(4月)、中曽根外務大臣のオーストラリア訪問(5月)、ラッド首相訪日(12月)が実現した。また、9月の国連総会(於:ニューヨーク)の際には、日豪首脳会談及び外相会談が実施された。さらに、バーネット西オーストラリア州首相(2月)、ヘンダーソン北部準州首席大臣(10月)等各州の要人も相次いで訪日した。こうしたハイレベルの交流を通じて両国の関係が更に強化された。

イ 安全保障協力

(1)二国間安全保障協力

日本とオーストラリアの安全保障協力は、法的基盤の整備を中心に2009年も着実に進展した。具体的には、第2回 日豪外務・防衛閣僚協議(2008年12月)の結果を受けて、秘密情報共有に関する日豪二国間の協定について協議を実施した。また、12月のラッド首相訪日の際の日豪首脳会談では、「安全保障協力に関する日豪共同宣言」を実施するための「行動計画」の改定を歓迎するとともに、日本の自衛隊とオーストラリア軍の相互支援に関する国際約束の締結に向けた政府間協議を開始することで一致した。

核軍縮・核不拡散の分野では、ラッド首相訪日に際し、日豪共同のイニシアティブで設立された「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会」の報告書が同委員会の共同議長(川口順子元外務大臣、エバンズ元オーストラリア外相)から両首脳に対して提出され、両首脳は日豪間の協力を一層強化していくことで一致した。

(2)日米豪戦略対話

日米豪戦略対話は、2002年に開始され、戦略的利益と基本的価値を共有する日米豪3か国が、地域の諸課題について率直な意見交換を行うとともに具体的な安全保障協力を推進してきている。

9月の国連総会に際して、岡田外務大臣、スミス・オーストラリア外相及びクリントン米国国務長官が出席して、第4回 日米豪閣僚級戦略対話(TSD)が開催され、アフガニスタン・パキスタン、北朝鮮、イランなど国際情勢に関する意見交換を行うとともに、人道支援・災害救援を含む様々な分野における日米豪3か国の協力を推進していくことで一致した。

ロ 経済関係

日本とオーストラリアの経済関係は、日本から工業品を輸出し、オーストラリアから資源、農産物等を輸入するという相互補完的なものである。こうした関係を一層強化するために、2007年から日本はオーストラリアとEPA交渉を開始し、2009年12月末までに10回の交渉を行った。

(2)ニュージーランド

日本とニュージーランドは、互いにアジア太平洋地域の先進民主主義国の一員として基本的価値を共有しており、良好な二国間関係を維持している。

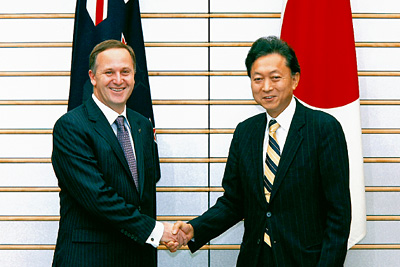

4月には中曽根外務大臣がニュージーランドを訪問し、マッカリー外相と会談、キー首相を表敬し、日・ニュージーランド間の関係強化について協議を行った。10月末、キー首相が就任後初めて訪日し(公式実務訪問賓客)、鳩山総理大臣との間で首脳会談が行われた。両首脳は、伝統的な友好国として二国間関係を更に強化することで一致し、両国間の経済関係の強化及び気候変動分野における協力等について協議を行った。

キー首相訪日中、天皇陛下による御引見が行われたほか、経済界との交流も行われた。また、訪日に同行したマッカリー外相と岡田外務大臣の間でも外相会談が実施され、その際、日・ニュージーランド科学技術協力協定への署名が行われた。

(3)太平洋島嶼(しょ)国

太平洋島嶼(しょ)国は、親日的な国が多く、国際社会での協力や水産資源の供給の面で、日本にとって重要なパートナーである。2009年は、第5回PIF(注1)首脳会議(太平洋・島サミット)及び様々な要人往来を通じ、日本と太平洋島嶼国の関係が一層強化された。

イ 第5回太平洋・島サミット

太平洋・島サミットは、日本と太平洋島嶼(しょ)国との関係を強化し、同地域の発展に日本が共に取り組むため、1997年以降3年ごとに開催されてきた。2009年で5回目を迎えた同サミットは、5月22日から23日の2日間にわたって北海道占冠(しむかっぷ)村トマムにて開催された。

麻生総理大臣とタランギ・ニウエ首相が共同議長を務めた同サミットには、PIFから14か国・2地域の首脳が参加し、「We are islanders-エコで豊かな太平洋」をキャッチフレーズとして、[1]環境・気候変動問題、[2]人間の安全保障の視点を踏まえた脆(ぜい)弱性の克服、[3]人的交流の強化について活発な議論が行われ、「北海道アイランダーズ宣言」が採択された。

環境・気候変動分野では、太平洋島嶼(しょ)国から日本のリーダーシップへの期待が表明された。環境・気候変動問題に協力して取り組む「太平洋環境共同体」構想の下、COP15に向けた国際交渉も含め、幅広い協力関係を構築することで一致した。また、日本から、68億円規模のPIFを通じた支援や1,500人規模の人材育成を表明した。

人間の安全保障の視点を踏まえた脆(ぜい)弱性の克服について、日本は2,000人規模の人材育成(今後3年間)も含め、保健、教育、水供給等の分野で支援を行っていく旨を表明したのに対し、太平洋島嶼国から日本の支援に高い評価と謝意の表明があった。

人的交流について、日本は太平洋島嶼(しょ)国との人と人との交流を強化するため、今後3年間で1,000人を超える青少年交流、研究留学生の倍増、太平洋観光促進フォーラムの設置等を内容とする「キズナ・プラン」を発表し、太平洋島嶼(しょ)国から支持と謝意の表明があった。

以上を含め、日本は、同サミットにおいて、世界経済・金融危機にもかかわらず今後3年間で500億円規模という、前回サミットを上回る支援策を表明したことで、日本と太平洋島嶼国との関係強化を打ち出した(なお、麻生総理大臣は、今回初めての試みとして、参加したすべての首脳と個別に意見交換を行った)。

ロ 二国間関係

2009年は、太平洋島嶼(しょ)国・地域との関係でハイレベル訪問が活発に行われた。具体的には、新大統領就任式典出席のための森喜朗特派大使(元総理大臣)のパラオ訪問(1月)、アバル・パプアニューギニア外相の訪日(2月)、橋本聖子外務副大臣のキリバス訪問(2月)、トリビオン・パラオ大統領の訪日(4月)、トメイン・マーシャル大統領の訪日(10月)等が実施された。特に、パプアニューギニアとの間では、投資環境整備や日・パプアニューギニア間の直行便の増便等経済関係が強化された。

ハ 日・PIF関係

8月、PIF総会の直後に開催された第21回PIF域外国対話(注2)には、日本から小原雅博PIF域外国対話特別代表・大使(外務省アジア大洋州局審議官)が参加し、太平洋島嶼(しょ)国・地域が抱える諸問題について協議した。

ニ フィジー情勢

近年、フィジー政府(軍事政権)による民主化への取組が進展していないことに対し、オーストラリアやニュージーランドを中心に国際社会の批判が高まっており、PIF関連会合参加の停止、英連邦への加盟資格の停止など、フィジーは国際社会から孤立しつつある。日本としても、フィジー政府との継続的な対話を重視する観点から、種々の機会をとらえ、フィジー政府に対し様々なレベルで早期民主化復帰を促している。

(注1) PIF加盟国・地域:オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、キリバス、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、クック諸島、ニウエの14か国2地域。

(注2) PIF域外国対話:PIFの前身の南太平洋フォーラム(SPF)(2000年10月から太平洋諸島フォーラム(PIF)に名称変更)が、1989年以来援助国を中心とする域外国との間で毎年実施しているものであり、日本は第1回対話から継続してハイレベル代表団を派遣している。