4.南アジア

(1)インド

イ インド情勢

インドでは、4月中旬から5月中旬にかけ約1か月にわたって総選挙が実施され、シン首相が所属するコングレス党が最多票を獲得し第一党の座を維持するとともに、コングレス党と友党による与党連合「統一進歩連盟(UPA)」陣営が過半数を確保し、第二次シン政権が発足した。コングレス党の大勝により、シン首相の政権運営における力が強まり、政治、外交においても従来の路線を維持するものとみられている。

経済面では、世界的な原油・食料価格の高騰や経済危機の影響を受け、GDP成長率は6.7%まで下がった。一方、工業部門では内需に支えられた急速な回復が見られた。2008年10月に7,697ポイントまで下がった株価指数は、10月以降17,000ポイントまで回復し、低下傾向にあったインフレ率も、モンスーン期の降雨量不足の影響を受け、11月には4.78%に上昇した。第二次シン政権では、「包摂的成長」というキーワードのもと、農村や貧困層等の社会的弱者対策を積極的に進める基本方針を打ち出しており、前政権に比べて経済自由化、規制緩和に比較的消極的であった左派政党が野党となったことで、更なる経済自由化が期待される一方で、「包摂的成長」のバランスを取った政策が採られるとみられる。

外交面では、周辺諸国との関係強化を重視しつつ、引き続き主要国との関係強化に取り組む姿勢であり、11月から12月にかけては、米国のオバマ政権にとって初めての国賓としてシン首相が訪米したほか、カナダ、オーストラリアなど主要国首脳による訪印、シン首相のロシア訪問など、積極的な首脳外交を展開した。民生用原子力協力については、これまでの米国、フランス及びロシアに続き、アルゼンチン及びカナダなどとも合意し、2010年早々には韓国及び英国も協力に向けた合意を発表するなどインドは各国との原子力協力に向け精力的な外交を展開している。また、「ルック・イースト」政策の下、東アジアとの関係強化を志向しており、韓国と包括的EPA、ASEANと物品貿易協定(ATIGA)に合意した。中国とは、10月以降、国境問題等をめぐり見解の相違が見られているが、基本的には更なる協力の推進に取り組んでいる。対パキスタン関係については、インド政府は2008年11月のムンバイ・テロにおける実行犯に対してパキスタン政府が実効的な措置をとるよう求めており、複合対話プロセスの再開には至っていない。

ロ 日印関係

日本とインドの関係は順調に進展しており、日本にとってインドは、地政学的な重要性を持つとともに、成長著しい新興国としても重要である。また、気候変動や世界経済等地球規模の課題への取組の鍵(かぎ)を握る主要な新興国であり、かつ、南アジア情勢の安定にとって地域の大国として重要である。インドにとっても、東アジア地域との関係強化を進める上で、日本との関係強化を重視しており、日印間では2005年以降、毎年首脳の交互訪問が実施されている。

経済面でみると、2009年の日印間の貿易額は9,404億円、インドに進出する日系企業数も10月の時点で627社、1,049拠点となったほか、2009年の日本の対印直接投資額は3,443億円となった。しかしながら、日本とインドの経済規模及びその潜在性にかんがみても、実際の経済活動の規模は限定的である。両国間の経済関係を拡大するため、EPA締結に向けた交渉や、インド工科大学(IIT)ハイデラバード校への支援、貨物専用鉄道建設計画(DFC)、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)等のインフラ整備に関する協力等様々な取組が進められている。12月に鳩山総理大臣がインドを訪問した際には、「日印戦略的グローバル・パートナーシップの新たな段階」と題する共同声明を発出し、安全保障、経済、経済協力、人の交流等二国間関係、軍縮・不拡散、気候変動及び国際金融・世界経済等のグローバルな問題等、幅広い分野で協力を進めることに合意した。

(2)パキスタン

イ インド情勢

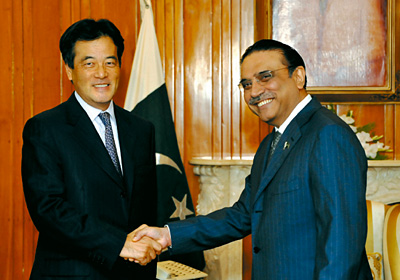

パキスタンでは、前年に発足した民主政権が、2009年初頭には早くも正念場を迎えた。政府と野党は、チョードリー前最高裁長官の復職や憲法第17次修正の廃止をめぐり対立していたが、2月、最高裁がシャリフ元首相等に対する議員資格停止判決を下し、情勢は急激に緊張化した。3月、野党が抗議行動を開始し、チョードリー前長官の復職を認めたが、ザルダリ大統領の指導力の低下を示す結果となった。

7月、最高裁は2007年にムシャラフ政権による非常事態宣言を違憲とする判決を下したが、政治的混乱を回避するために、同宣言下で講じられた一部の措置について、条件付で有効とした。これらの措置の一つが「国民融和令(NRO)」である。ザルダリ大統領が同年に帰国し、政治活動を国内で再開できたのは、NROにより、同氏に対する裁判が取り下げられたためであった。しかし、与野党から反対論が噴出し、11月、ザルダリ大統領はNROの法案化を断念し、NROは失効した。

国内治安情勢は悪化の一途をたどった。北西辺境州では「パキスタン・タリバーン」が勢力を拡大し、4月上旬までに首都イスラマバードまで約100kmの地点に進出したことを受けて、4月下旬、政府は掃討作戦を展開し、タリバーン側の拠点を制圧したが、国内避難民(IDP)も大量に発生した。また、10月、軍は「パキスタン・タリバーン運動(TTP)」の拠点である南ワジリスタン管区でも本格的な軍事作戦を実施した。掃討作戦が実施される中、軍や警察に対する報復テロが都市部を中心に多発したほか、特に10月以降に無差別テロも都市部で発生し、国内テロ事件の犠牲者は過去最悪であった2008年を超えた。

パキスタンは、2008年にIMFからの融資を受けて以降、経済改革に取り組んでおり、外貨準備高の増加や貿易赤字の縮小など、経済指標の一部に回復の兆しが見られた。しかし、財政規律の強化が経済課題の一つとなっているほか、治安情勢等への不安から、国内経済活動は停滞し、GDP成長率(2008/2009年度)も政府年度目標(5.5%)を下回る2.0%となった。

日本との関係では、4月、パキスタン・フレンズ閣僚会合と支援国会合が東京において開催され、支援国会合では各国・機関から計50億米ドルを超える支援表明がなされ、日本は2年間で最大10億米ドルの支援を行うことを約束した。10月には、岡田外務大臣がパキスタンを訪問し、ザルダリ大統領ほかと会談し、パキスタンの安定的発展が、国際社会全体の平和と安定に直結しているとの認識の下、日本がパキスタンのテロ対策や、電力セクター支援を含む経済成長支援等を行うことを表明した。さらに11月、「テロの脅威に対処するための新戦略」を発表し、支援国会合で約束した10億米ドルの支援を、エネルギー分野等の経済成長支援や、貧困削減等の民生安定に資する支援等を中心に迅速に実施するとの方針を打ち出した。

(3)スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブ

イ スリランカ

スリランカでは、2009年に入り政府軍がタミル人武装組織「タミル・イーラム解放の虎」(LTTE)への攻撃を強め、5月にプラバーカランLTTE指導者を始めとする主要幹部を殺害し、LTTEを事実上壊滅(かいめつ)させた。これにより1983年から続いた内戦が終結した。その一方で、29万人ともいわれるIDPが発生し、政府はこれらIDPを避難民キャンプに収容した。政府は内戦終結後、紛争地域に埋設された地雷除去を進め、IDPを元の居住地に再定住させる作業を進めている。

ラージャパクサ大統領は、内戦終結により国民の支持が高まったことを背景に、再選を目指して11月に大統領選挙の繰上げ実施を決定した。2010年1月に実施された大統領選挙はラージャパクサ・スリランカ大統領と内戦の終盤に政府軍を指揮したフォンセーカ前国軍参謀長との間の事実上の一騎打ちとなり、ラージャパクサ大統領が再選を果たした。

日本は、スリランカの和平プロセスに引き続き積極的に関与しており、内戦終結以降、明石康政府代表が3回にわたりスリランカを訪問し、政府首脳らと協議を重ねた。またIDPへの緊急人道支援、地雷除去支援等を積極的に実施した。経済面では11月に3年ぶりとなる日本・スリランカ経済合同委員会がコロンボで開催され、両国の経済関係拡大の方途などについて協議がなされた。

ロ バングラデシュ

バングラデシュでは、2009年1月、ハシナ首相(アワミ連盟総裁)が約7年ぶりに政権に返り咲いた。新政権は、農業、教育分野への取り組みのほか、物価、汚職対策等で一定の成果を上げてきている。経済面では引き続き高い経済成長を達成(前年度は6.2%)したほか、縫製品を中心とした海外輸出も好調であり海外送金額も前年度比で22.4%増加した。政治面では野党が国会審議の拒否を続けている等対立が続いているほか、引き続き電力不足や、2月には国境警備隊内の反乱で約60名が殺害される事件が発生するなど、治安上の問題等がある。日本との関係では、2009年1月、麻生総理大臣がハシナ首相との間で電話会談を行ったほか、2月には橋本外務副大臣が同国を訪問、先方からは6月にマームド首相特使、12月にハミッド国会議長が訪日した。また、10月に第15回日本・バングラデシュ経済合同委員会がダッカで開催され、二国間の経済関係の強化について協議を行った。

ハ ネパール

ネパールにおいては、民主化・和平プロセスの推進における最大の課題の一つであるマオイスト兵の国軍への統合問題をめぐり、国軍及び各政党間で対立が続き、5月、ダハール首相(マオイスト)による陸軍参謀長解任をめぐり、連立政権が実質的に崩壊し、同首相は辞任した。同月、ネパール共産党UMLの首相の下、連立政権が発足したが、野党第1党となったマオイストとの間で対立が続き、新憲法の制定及びマオイストへの国軍への統合・社会復帰問題を課題とする和平プロセスは停滞している。

日本は、国連ネパール政治ミッション(UNMIN)に軍事監視要員として自衛隊員6名を引き続き派遣しており、ネパールの民主化・和平プロセスを積極的に支援している。また、2月にはバッタライ財務大臣、5月にはアラム労働大臣が訪日した。

ニ ブータン

ブータンでは、第4代国王の下で議会制民主主義を基本とする立憲君主制への移行が進められ、2007年には初の民主的な上院及び下院選挙を実施した。2008年7月には憲法が施行され、11月にはワンチュク第5代国王が戴冠(たいかん)した。新国王及び民主的に選出されたティンレイ首相を首班とする内閣の下で、民主化の定着のための取組が行われている。

日本は、ブータン王国の民主化を引き続き支援しており、9月に発生した地震被害に対し、10月にはテント、毛布、スリーピングマット等の緊急援助物資を供与した。9月には、ティンレイ首相が来日し、麻生総理大臣等日本政府要人との会談が行われた。

ホ モルディブ

モルディブでは、2008年に制定された新憲法の下で同年10月に行われた大統領選挙において、ナシード・モルディブ民主党(MDP)会長が、30年にわたり大統領をつとめたガユーム大統領を破り勝利した。2009年5月には、初の国民議会議員選挙が実施され、この選挙の結果、ナシード大統領率いるMDPは過半数を獲得できず、第一党の座もガユーム前大統領のモルディブ人民党(DRP)に譲った。

(4)南アジア地域協力連合(SAARC)

日本は、2007年からSAARCにオブザーバーとして参加し、民主化・平和構築支援、域内連携促進支援、人的交流促進支援等を通じて南アジアの域内連携を支援している。日本は「日本・SAARC特別基金」を通じて防災やエネルギー分野を中心に支援を行っており、2008年6月にはパキスタンでエネルギーをテーマに日・SAARCシンポジウムを開催し、2010年1月には、第3回 日・SAARCシンポジウム「南アジアにおけるエネルギー協力の促進」(於:インド)及び日・SAARC防災シンポジウム(於:神戸)を開催した。また、「21世紀東アジア青少年大交流計画」の一環として、2009年度は理工系大学院生や、日本語学習者・教師等約110人の青少年を招へいした。