3.東南アジア

(1)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般

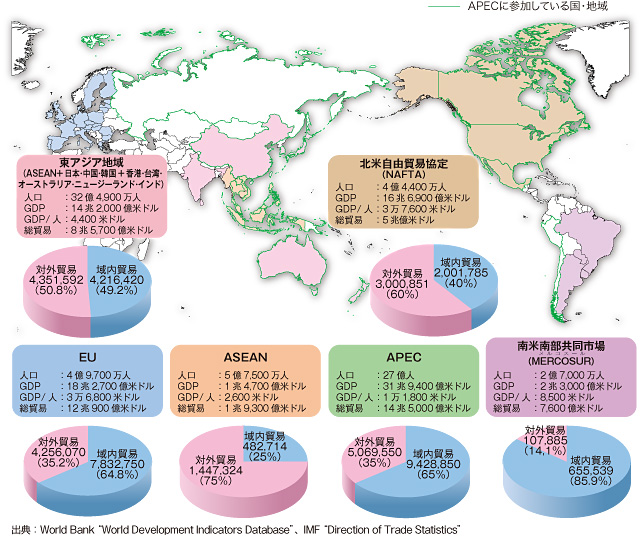

ASEANは、2008年12月に基本文書であるASEAN憲章を発効させるなど、2015年までのASEAN共同体形成を目指して、統合努力を加速化している。10月に開催された第15回ASEAN首脳会議(於:タイ)では、人権に関する政府間委員会の設立に合意するとともに、ASEAN域内の「連結性」を向上させるためインフラ整備等を進めることとした。また、ASEANをハブ(中核)として、東アジアの地域協力が進展しており、EASやASEAN+3(日本・中国・韓国)、ARFといった地域協力の枠組みが重層的に進展している。また、2010年1月にAFTAが成立したほか、ASEANを中心としたFTA網が形成されている。人口は世界全体の約8%を占め、GDPは現在は世界全体の約2.4%であるが、過去10年間に高い経済成長率を示している。今後も中間層の増加により、購買力の飛躍的向上が期待され、世界の「開かれた成長センター」となる潜在力がある。

ASEANの政治的、経済的な重要性の高まりに伴い、各国は積極的にASEANとの関係を強化している。米国は7月に東南アジア友好協力条約に加入し、11月には初の米ASEAN首脳会議を開催した。中国は2010年1月に中ASEAN自由貿易地域を創設し、100億米ドルの中国・ASEAN投資協力基金を設立するなど、中国とASEANの交通インフラ整備協力を進めている。韓国は6月に韓国ASEAN特別首脳会議を開催し、韓ASEANセンターを設立するとともに、ASEAN向け政府開発援助(ODA)の倍増を表明している。

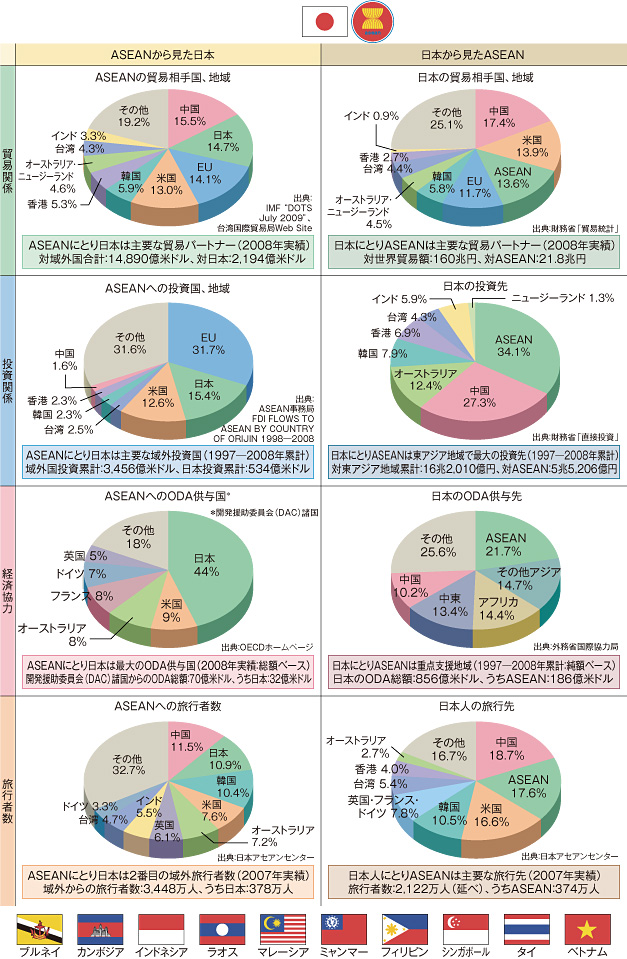

(2)日・ASEAN関係

東アジアにおいては、ASEANを中心として、各国との間で様々な協力関係が発展してきている。このような地域協力の原動力であるASEANが、より安定し、繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要である。日本は、統合を目指すASEANを支援するとともに、「東アジア共同体」の構築という長期的なビジョンを掲げ、東アジアでの地域協力を進めるに当たり、ASEANとの友好協力関係を強化している。

ASEANの統合プロセスにおいて、域内経済の格差是正が最優先の課題であることから、相対的に開発の遅れたメコン地域の発展を図るため、日本・メコン地域間の協力が強化されている。また、日本は、ブルネイ(B)、インドネシア(I)、マレーシア(M)、フィリピン(P)が、開発の遅れた島嶼(しょ)部の発展のために進める「BIMP-EAGA(East ASEAN Growth Area: 東ASEAN成長地域)」の取組についても、ASEAN域内の格差是正に資するものとして支援を進めている。

また、世界経済・金融危機による景気減速の影響を受けやすい人々への支援として、日本はASEANに対して約6,200万米ドルを拠出した。さらに、日本とASEANとの経済面での協力関係を強化する手段の1つであるAJCEPは、2009年末までにシンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ、カンボジアとの間で発効した。

ASEAN統合、更には「東アジア共同体」構想を進める上では、ASEAN各国の市民同士や日本国民との間で相互理解が深まることが必要であり、日本が主導する「21世紀東アジア青少年大交流計画」の下、これまで5,000人以上のASEAN各国の学生等が来日し、日本人学生等と交流した。こうした協力に加え、テロ、感染症、防災、環境など地域及び国際社会が直面する諸課題への対処についても日本とASEANの間の協力が深化した。

メコン地域諸国(カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス)とは、2009年を「日メコン交流年2009」と位置付け、各国の要人往来が実施され、幅広い分野での交流事業、具体的には、メコン地域各国における日本舞踊や太鼓などの日本の伝統文化事業、メコン地域の青少年の招へい事業等1年間で官民合わせて371の事業が記念行事として認定された。

政治面では、頻繁に二国間会談や多国間での会議が行われた。10月に行われた第2回 日メコン外相会議(於:シアムリアップ(カンボジア))に続き、11月には初めて日本・メコン地域諸国首脳会議(於:東京)が開催され、メコン地域5か国の首相が来日した。同会議では、「共通の繁栄する未来のための新たなパートナーシップ」を確立し、「総合的なメコン地域の発展」、「環境・気候変動(「緑あふれるメコン(グリーン・メコン)に向けた10年」イニシアティブの開始)及び脆(ぜい)弱性克服への対応」、「協力・交流の拡大」の三本柱での取組を強化することで一致し、成果として「東京宣言」と63項目からなる「日メコン行動計画63」を発表した。鳩山総理大臣は、メコン地域全体及びカンボジア、ラオス、ベトナム(CLV)に対するODAを拡充し、また、メコン地域全体で今後3年間で合計5,000億円以上のODA支援を実施することを表明するとともに、東アジア共同体構想において、メコン地域が鍵(かぎ)となる重要な地域であると強調した。同会議に際して行われた各国との二国間首脳会談では、幅広い分野における協力強化について協議を行った。

経済面では、日本とメコン地域各国との間で、官民合同対話、EPAや投資協定の合同委員会等が開催され、日・メコン間の貿易・投資の増加、投資環境改善に向けた取組がなされた。

イ カンボジア

5月に、第1回首都・州、区・市・郡評議会議員選挙が実施され、人民党は約8割の議席を獲得し、全選挙区で評議会議長の座を獲得した。日本が2007年の開廷以来支援を続けているクメール・ルージュ(KR)裁判では、3月に被告(ドゥイ元S21収容所所長)に対する本審問が初めて行われ、11月に論告求刑が行われた。

タイとの関係では、2008年のプレアビヒア寺院の世界遺産登録を契機に国境問題が再燃し、4月に両国軍間で再び銃撃戦があった。その後、両国政府間での話合いによる問題解決の試みがなされていたが、11月、カンボジア政府が海外逃亡中のタクシン・タイ元首相をカンボジア首相顧問とし、タイ側の引渡し要求を拒否したことを受け、両国は大使を相互に召還するなどの外交問題に発展した。

日本との関係では、1月に中曽根外務大臣がカンボジアを訪問し、フン・セン首相との会談でKR裁判や経済協力(南部経済回廊、地雷除去)等に関し意見交換を行った。

ロ タイ

2008年12月に発足したアピシット政権に対し、タクシン元首相支持派の赤シャツ・グループによるデモ活動が断続的に発生した。現在においても断続的に反政府集会が開催され、社会的な対立構造の根本的な解決には至っていない。

外交面では、2008年7月から2009年12月までASEAN議長国を務めた。反政府デモの影響で二度(2008年12月及び2009年4月)にわたり延期されたASEAN関連首脳会議は、厳戒態勢の中、10月にチャアム・ホアヒンで開催された。

日本との関係では、2月にアピシット首相がASEAN以外では初めての外国訪問として訪日した。中曽根外務大臣は1月の訪問に続き、7月にもASEAN関連外相会議出席のためタイを訪問し、カシット外相との間で日・タイ受刑者移送条約に署名した。10月のASEAN関連首脳会議の際の日・タイ首脳会談で、鳩山総理大臣とアピシット首相は、二国間関係を一層発展させていくとともに、地域、国際場裏における協力を強化していくことで一致した。

ハ ベトナム

2009年はベトナムにとって、世界経済・金融危機の影響による経済低迷から脱却しつつ、2011年初めに予定されている第11回共産党大会に向けた準備を本格化し始める重要な年となった。また、5月のアジア欧州会合(ASEM)外相会合、10月の国連安全保障理事会の議長国を担った。

日本との関係では、2月に皇太子殿下がベトナムを初めて公式に御訪問になった。公賓として、マイン共産党書記長が4月に訪日した際には、「アジアの平和と繁栄のための戦略的パートナーシップ」を更に発展させていくことに合意し、共同声明を発出した。10月には、日・ベトナムEPAが発効し、第1回合同委員会(於:東京)が開催された。2009年中の3度の首脳会談、2010年1月の第3回日越協力委員会の開催など活発なハイレベル対話が行われ、両国間の戦略的パートナーシップを一層強化していくことを確認した。

二 ミャンマー

5月に米国人が侵入した事件を契機に、自宅軟禁中のアウン・サン・スー・チー女史が国家防御法違反に問われ、裁判が行われた。第一審(8月判決)において、労働を伴う禁固3年の判決が下されたが、ミャンマー政府は同判決の禁固期限を1年半に短縮し自宅軟禁措置にするとともに、同女史の行動次第では軟禁期限を短縮する可能性もあるとの通告を行った。12月末日現在、最高裁において争われている。

一方で、10月以降、スー・チー女史は外国政府による対ミャンマー制裁の解除について、ミャンマー政府の窓口であるアウン・チー労働相兼連絡担当相(兼労働相)との対話を実施したほか、民主化・制裁解除に向けたミャンマー政府への協力を表明した書簡を発出した。また、ミャンマー政府も、スー・チー女史と国民民主連盟(NLD)幹部の会談を認めるなど、一定の進展が見られた。

日本は、11月の日・ミャンマー首脳会談を含め、あらゆる機会をとらえ、ミャンマー政府に対し、すべての関係者が含まれた形で民主化プロセスを進めるよう働きかけを行った。また、日本は、2007年のデモの際の日本人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究明を引き続き求めた。

国際社会においては、7月に、潘基文(バンギムン)国連事務総長がミャンマーを訪問し、ミャンマーの民主化に対する働きかけを行ったほか、9月に、米国政府は、対ミャンマー政策の見直しを発表し、ミャンマー政府との対話を行う方針を発表した。

ホ ラオス

第6次社会経済開発5か年計画に基づき、市場経済化、改革開放路線を維持している。世界経済・金融危機後、周辺国からの貿易、投資、観光の縮小や主要輸出品である鉱物資源の世界的値下がりを受けて2009年の経済成長率は目標値を下回る5%前後となった。

日本との関係では、1月に中曽根外務大臣がラオスを訪問し、トンルン副首相兼外相との間で、貿易・投資促進や環境・気候変動、不発弾処理等に関する意見交換を行った。5月にはブアソーン首相が日本の新聞社主催の国際交流会議に出席するために訪日した。12月には「日メコン交流年2009」を記念した大型行事として日メコン女性議員会議(於:ルアンパバーン)が開催され、日本からは西村智奈美外務大臣政務官及び衆参両議院の女性国会議員団が参加した。西村政務官はブアソーン首相を始めとするラオス政府関係者との会談を行い、2010年3月に予定されるチュンマリー国家主席兼人民革命党書記長の訪日や2010年の外交関係開設55周年を通じて更に関係を強化していくことで一致した。

へ インドネシア

7月の大統領選挙においてユドヨノ大統領が再選された。それに先立つ4月の総選挙においてユドヨノ大統領率いる民主党が第一党に躍進しており、安定的な基盤の下で10月に第2期ユドヨノ政権が発足した。

9月には西スマトラ州パダン沖にてマグニチュード7.6の地震が発生し、1,100人を超える死者が生じる等の甚大な被害が生じた。日本が派遣した国際緊急援助隊(JDR)の救助チーム及び医療チームが各国に先駆けて現地入りし、自衛隊部隊が医療活動を行った。加えて、テントなどの緊急援助物資を供与した。また、岡田外務大臣がインドネシアを訪問し、ユドヨノ大統領やハッサン外相と会談を行うとともに、被災地を視察した。

国際社会においては、インドネシアはG20のメンバーにもなっており、その活動の幅を広げつつある。12月には、前年に続き、アジア地域において民主主義の促進を目指す政府間対話「バリ民主主義フォーラム」第2回閣僚会合を主催した。同フォーラムでは、鳩山総理大臣がユドヨノ大統領とともに共同議長を務め、両国の国際場裏(じょうり)における連携を強化するものとなった。

ト マレーシア

4月に発足したナジブ政権は、「一つのマレーシア。国民第一。今すぐ実行。(1 Malaysia. People First. Performance Now.)」のスローガンの下、民族融和と国民に奉仕する政府を標榜(ぼう)し、行政サービス改善を国民に向けアピールしている。また、世界経済・金融危機の影響に伴う輸出の減少も踏まえ、それまで続けてきたマレー系優遇策をサービス及び金融分野で緩和して自由化を進め、外国投資の誘致と非マレー系住民からの支持獲得を図っている。

日本との関係では、10月のASEAN関連首脳会議の際に日・マレーシア首脳会談が行われ、経済面を中心に二国間関係を更に強化していくことで一致した。

チ シンガポール

リー・シェンロン政権は引き続き安定した政権運営を行っている。2008年の世界経済・金融危機以降の景気悪化に対し、205億シンガポール・ドル(約1兆6,000万円)の大規模な景気対策が2009年度予算に盛り込まれた。2009年度第2四半期には、在庫調整を終えた製造業及び株価の上昇による金融業等の回復により、2008年第2四半期以降マイナスであった成長率がプラスに転じた。

日本との関係では、EAS、APEC等の地域協力を含め、緊密に連携している。特にAPECについては、シンガポールが2009年の議長、日本が2010年の議長を務めるため、両国間で緊密な連携が図られた。5月にはナザン大統領が国賓として訪日し、天皇皇后両陛下との御会見及び宮中晩餐(さん)会や麻生総理大臣による表敬が行われるとともに、京都及び広島を訪問した。10 月にはリー・シェンロン首相が訪日し、鳩山総理大臣と首脳会談を行った。11月には、日本の情報文化発信拠点であるジャパン・クリエイティブ・センター(JCC)がシンガポールに開所し、鳩山総理大臣とリー・シェンロン首相が開所式に参加した。12月にはテオ・チーヒン副首相兼国防相が訪日し、菅直人副総理大臣、岡田外務大臣及び北澤俊美防衛大臣とそれぞれ会談を行い、政治、経済、安全保障等幅広い分野の意見交換を行った。

リ フィリピン

9月から10月にかけて大型の台風がフィリピンを襲い、約400名の死者を含め、約400万人が被災した。日本による450万米ドルの緊急無償資金協力を含む国際社会の支援を受け、現在被害から復興しつつある。ミンダナオ和平においては、2008年8月以降中断していた政府とモロ・イスラム解放戦線(MILF)の和平交渉が12月に再開した。また、2009年後半には、2010年5月の大統領選挙に向けた動きが本格化した。

日本との関係では、6月に、アロヨ大統領が実務訪問賓客として訪日し、首脳間で経済関係強化等に関する共同声明を発出した。ミンダナオ和平については、日本も和平交渉当事者に助言等を行う国際コンタクト・グループの一員となるなど、和平プロセスへの支援を継続している。また、2008年12月に発効したEPAに基づき、インドネシアに続き、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者が来日し、日本語研修の後、病院や介護施設で就労研修を行っている。

ヌ ブルネイ

豊富な石油・天然ガス収入により国民所得水準が高く、社会福祉も充実し、内政は安定している。日・ブルネイ外交関係開設25周年に当たる2009年、二国間では幅広い分野で活発に交流が行われ、11月のシンガポールAPEC首脳会議の際、日・ブルネイ首脳会談も行われた。ボルキア外務貿易相は、1月の日・ブルネイ租税協定署名、11月の日・ブルネイ関係促進における功績を理由とした旭日大綬章受章のため2度訪日し、それぞれ外相会談を行った。12月には同租税協定が発効し、エネルギー関連を中心とする二国間経済関係の一層の強化が期待されている。

(3)東ティモール

国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の支援等もあって、治安は比較的安定している。5月以降は治安維持の権限をUNMITから国家警察へ順次移譲してきている。東ティモール政府は2009年の標語を「さよなら紛争、ようこそ開発(Goodbye Conflict, Welcome Development)」と定め、紛争後の復興段階から本格的な経済社会開発へと進めつつある。与野党の対立は厳しいが、国民議会内での論戦を通じて議会制民主主義が醸成されてきている。

3月のグスマン首相訪日時には、更なる両国関係の深化と協力関係を確認する共同プレス声明を発表した。

ショーの最中、突然の停電。「ミャンマーはよく停電がありますよ。」と聞かされていましたが、さすがに本番での停電には、日本から連れてきたDJや照明、音響スタッフの顔が瞬間凍りついたのが今でも記憶に残っています。ほんの1~2分の出来事。そんなとき立ち止まっていたミャンマーのモデルたちが胸を張って歩き出した、ホールの大きな窓の隙間からこぼれる薄明かりの中を、それにつられるように観客から湧き出た手拍子のリズムは、いろいろなハードルを越えて実現したこのショーを「停電くらいで終わらせないわ。」と言うモデルと観客の意志がもたらしたものでした。

2009年の8月23日にそんなショーが実現したキッカケは、知人のお父さんである奥田老人から「JUNKOさん、是非ミャンマーでショーをしてください。」という願いが伝えられ、また2009年が日メコン交流年であることに合わせ、在ミャンマー日本大使館から同様のリクエストがあったことでした。手渡された奥田老人の手記には、ご本人が多くの日本人とともに、当時ビルマと呼ばれたミャンマーの独立に命をかけた内容が書かれていました。会場はストランドホテルという歴史的なホテル。時代の政治によってその「主」をかえたホテルも来年110周年を迎えようとしています。レセプションから始まってファッションショーまで参加頂いたお客様やショーの運営に携わった現地スタッフ、ステージに立ったモデル、それぞれの笑顔に、ショーを実施して本当によかったと思います。

デザイナー コシノ・ジュンコ