EAS首脳会議参加国外相非公式協議(7月22日、シンガポール)

「21世紀東アジア青少年大交流計画」(JENESYS Programme)の下、初年度事業では、中国から約2,000人、韓国から約1,180人、ASEAN諸国からは約2,030人の高校生を招へいし、全体では目標を上回る約6,400人を招へいした。(写真提供:JENESYS PROGRAMME)

6. |

地域協力・地域間協力 |

(1) |

東アジア首脳会議(EAS)(ASEAN10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド) |

EASは、地域及び国際社会の重要な問題を首脳間の率直な対話で話し合うとともに、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協力を進展させる目的で2005年12月にクアラルンプール(マレーシア)で発足した。将来の「東アジア共同体」を形成していく上で、今後重要な役割を果たすことも期待されている。

2007年11月にシンガポールで開催された第3回EASでは、エネルギー、環境、気候変動及び持続可能な開発が主要テーマとして議論され、「気候変動、エネルギー及び環境に関するシンガポール宣言」が採択された。日本は、これまでエネルギー安全保障、環境・気候変動、青少年交流といった分野で協力イニシアティブを表明し、着実に実施してきている。

経済面においては、東アジア包括的経済連携(CEPEA)構想の民間研究が進展するとともに、2008年6月3日には東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)がジャカルタのASEAN事務局内に正式に設立され、本格的な研究活動が開始された。また、12月5日には、東京においてエネルギー・食料安全保障をテーマにしたERIA東京シンポジウム「東アジアの持続的成長に向けたエネルギー・食料資源戦略」が開催された。

2008年7月にシンガポールで開催されたEAS参加国外相非公式協議では、これまでのEASで取り上げられた各種協力のフォローアップ及び将来の方向性を中心に議論が行われた。高村外務大臣からは、エネルギー安全保障、環境・気候変動、青少年大交流計画(注1)、ERIA、CEPEA構想、防災、鳥インフルエンザといった分野において、日本が着実に協力を進めていることを紹介した。

EAS首脳会議参加国外相非公式協議(7月22日、シンガポール)

「21世紀東アジア青少年大交流計画」(JENESYS Programme)の下、初年度事業では、中国から約2,000人、韓国から約1,180人、ASEAN諸国からは約2,030人の高校生を招へいし、全体では目標を上回る約6,400人を招へいした。(写真提供:JENESYS PROGRAMME) |

アジア太平洋における国際的枠組み一覧

(2) |

ASEAN+3(日本・中国・韓国) |

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契機として発足し、1997年に第1回首脳会議が開催されて以降、金融を始めとして、貿易・投資、農業、保健、エネルギー、環境、情報通信、国境を越える犯罪など、幅広い分野で協力を推進している。現在、協力分野は20、協議メカニズムは56にまで拡大した。

2007年11月の第11回ASEAN+3首脳会議では、協力の大局的方向性を示す「東アジア協力に関する第二共同声明」が採択され、開放性、透明性、普遍的価値を協力の基礎とすることが確認された。

2008年7月のASEAN+3外相会議では、「第二共同声明」の具体的実施について意見交換が行われ、特に、食料・エネルギー安全保障と防災の分野における協力を促進することで一致した。また、ASEAN+3協力の実施を促進するためのASEAN+3協力基金について、総額300万米ドルで立ち上げることが決定された。

10月24日には、北京で開催されたASEM第7回首脳会合の機会に、世界的な金融の混乱を受けて、ASEAN+3の首脳による非公式朝食会が開催され、地域の金融・経済情勢に関して、チェンマイ・イニシアティブなどの地域的な協力体制の推進や、持続的発展のために必要な措置について意見交換が行われた。

東アジア地域協力の進展

(3) |

日中韓協力 |

地理的に近接し、歴史的に深いつながりを有し、世界経済の約6分の1を占める日中韓3か国の関係は、近年、経済面や文化面を始めとして大きく進展している。日中韓3か国が国際社会の課題解決に向け協力を一層促進することは、東アジア地域、ひいては世界の平和と繁栄にとり大きな意義を有している。

2008年6月に日本で開催された日中韓外相会議では、2007年11月シンガポールでの日中韓首脳会議で一致した13の協力措置を中心に、三国間協力の進展の状況を確認し、今後の方向性について率直な意見交換を行い、今後三国間協力を一層深化・拡大していくことで一致した。また、中国四川省の大地震等、アジアで大規模自然災害が頻発していることを踏まえ、今後、日中韓で防災分野における協力を一層推進し、そのための具体的方策を模索することで一致した。

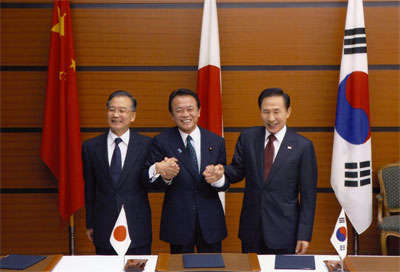

12月には日中韓首脳会議(「第1回日中韓サミット」)が福岡県太宰府市の九州国立博物館で開催された。この日中韓サミットは、ASEAN関連会議の機会をとらえて 開催されてきたこれまでの首脳会議とは異なり、初めて独立して開催され、歴史的な会議となった。3か国の首脳は、日中韓協力を新たな次元に押し上げる共同声明に署名し、「開放性、透明性、相互信頼、共益、多様な文化に対する尊重」の原則の下、未来志向で三国間協力を強化するとの力強いメッセージを発出した。また、防災、金融の分野でも声明を発出し、様々な分野における三国間協力の具体的措置に関する「行動計画」を発表した。日中韓サミットは、今後、3か国持ち回りで年1回開催されることとなった。次回は2009年に中国で開催される予定である。

日中韓首脳会議での温家宝中国国務院総理(左)、麻生総理大臣(中央)、李明博韓国大統領(右)(12月13日、福岡 写真提供:内閣広報室) |

(4) |

アジア太平洋経済協力(APEC) |

APECは、アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されている。この点、日本の貿易量及び直接投資の約7割を占めるAPEC域内での経済面での協力と信頼関係の強化は極めて重要である。APEC首脳・閣僚会議は、経済問題にとどまらず、安全保障問題等の国際社会の主要な関心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。

11月にペルーのリマで開催された第16回首脳会議では、その1週間前に開催されたワシントンでの金融・世界経済に関する首脳会合を受けて国際金融・国際経済情勢が主要なテーマとなり、「世界経済に関するAPEC首脳リマ声明」が採択された。同声明では、成長と安定を回復するための広範な政策対応を強く支持することが確認されるとともに、保護主義を拒否することの重要性が強調された。また、WTOドーハ開発アジェンダ(DDA)交渉の野心的かつバランスのとれた妥結を追求することも確認された。このほか、2007年の第15回首脳会議での指示を受け、長期的展望としてのアジア太平洋の自由貿易圏(FTAAP)構想を含めた、地域経済統合を促進する方法についての検討に関する進ちょく報告書が承認され、アジア太平洋地域の経済統合の促進に向けた更なる検討の基礎となる作業が前進した。

(5) |

アジア欧州会合(ASEM:Asia-Europe Meeting) |

ASEMは、アジアと欧州の関係を強化することを目的に1996年に開始された。政治、経済、文化・社会等の三つの柱を中心として、首脳会合や各種閣僚会合等を通じてアジアと欧州の対話と協力を深める活動を行っている。

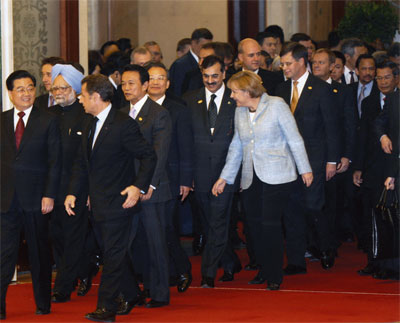

10月、北京で開催された第7回首脳会合(ASEM 7)は、ASEMの43か国・2機関への拡大後初めての首脳会合であったが、世界的な金融危機が深刻化する中での開催となったことから、会議では国際経済・金融情勢に特に焦点が当てられた。このほか、グローバルな課題、国際情勢・地域情勢、持続可能な開発の推進、文明間の対話の深化といったテーマについても議論が行われた。麻生総理大臣は、国際経済・金融危機への対応、朝鮮半島情勢、アフガニスタン情勢、気候変動問題等につき積極的に発言し、議論に貢献した。また、国際金融情勢に関しては、日本からの働き掛けもあり急きょ声明が発出された。

同会合に先立ち、10月に東京において、日本、欧州委員会(EC)、英国、オランダ、韓国及びベトナムの共催により、「ASEM気候変動に対する適応セミナー」が開催された。同セミナーにおいては、気候変動にどう適応するかについてASEM参加国・機関が密接に情報交換し、協調行動をとるべきこと等を内容とする議長サマリーが採択された。

日本は、また、ASEMの枠組みで新型インフルエンザ対策事業を行うために、アジア欧州財団(ASEF)に3,185万米ドルを拠出し、その旨ASEM 7において麻生総理大臣から表明した。

ASEM第7回首脳会合(10月24日~25日、中国・北京 写真提供:内閣広報室) |

| (注1) | 21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)。2007年1月の第2回EASで安倍総理大臣が表明。2007年以降5年間、EAS参加国を中心に毎年6,000人程度の青少年を日本に招へいする350億円規模の東アジア協力事業。 |