1.米 国

(1)日米関係全般

(イ)総 論

日米両国は同盟国として、二国間の諸懸案に対処するのみならず、「世界の中の日米同盟」 (注1) との考え方の下、国際社会の諸課題に世界の国々と協調しながら取り組んでいる。この日米同盟とは、日米安全保障体制を基盤とした安全保障面のみならず、政治、経済等の幅広い分野で緊密に協調・協力していく関係である。

(ロ)二国間の課題への対処

日米二国間の課題としては、在日米軍再編と牛海綿状脳症(BSE)問題への対処が極めて重要であった。

在日米軍再編に関しては、在日米軍の抑止力の維持と沖縄を含む地元の負担軽減の両方を図るという目標を実現するために協議が重ねられ、10月に兵力態勢の再編に関する検討結果をとりまとめた文書を発表するに至った。これを受け、今後、2006年3月までに具体的な実施日程を含めた計画を作成することとなった(第3章第1節1.日米安全保障体制参照)。

BSE問題については、消費者の食の安全・安心の確保を大前提に、日米両国が科学的知見に基づく協議を行い、必要な国内手続きを経て、12月に日米双方向の牛肉貿易が再開された(本節1.(2)参照)。しかし2006年1月20日、輸入の認められていない、特定危険部位(脊柱)が含まれた子牛肉が日本に到着したことが明らかになり、日本はすべての米国産牛肉の輸入手続きを停止した。

(ハ)国際社会が直面する課題への共同の取組

国際社会が直面した数々の課題の中で、日米両国はまず、2004年12月に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋津波による甚大な被害への対応に取り組んだ。被災地での緊急支援、復旧、復興及び予防という課題に対して、日米両国はオーストラリア、インドと共に素早くコアグループを結成して国際社会の取組を主導し、効果的・効率的な支援が確保されるよう努力した。

日米両国はまた、テロ、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散といった国際社会における新たな脅威の発生と、依然として不透明性や不確実性が見られるアジア太平洋地域の国際安全保障環境の下、両国が人権、民主主義等の基本的価値及び利益を共有する同盟国として国際社会の対応を主導することの重要性を改めて認識した。両国が共通の戦略目標を明確に打ち出し、目標達成のために緊密に協力していく必要性が強く認識されたのである。

このような問題意識に基づき、2月19日に町村外務大臣、大野防衛庁長官、ライス国務長官、ラムズフェルド国防長官が出席して日米安全保障協議委員会(いわゆる「2+2」会合)がワシントンで開催され、日米間の共通の戦略目標が策定された。地域における共通の戦略目標としては、アジア太平洋地域の平和と安定の強化や、朝鮮半島の平和的な統一への支持、中国が地域及び世界で責任ある建設的な役割を果たすことを歓迎することなどが挙げられている。世界における共通の戦略目標としては、国際社会における基本的人権、民主主義、法の支配といった基本的な価値の推進や、大量破壊兵器及びその運搬手段の不拡散の推進、テロの根絶等が挙げられている。また、こうした共通の戦略目標を追求する上で個別の政策を調整し、安全保障環境に応じてこれらの目標を見直すために、定期的に協議していくことで合意した。

なお、日米間の政策調整の場としては以前から、国際社会の中長期的な課題について戦略的な見地から意見交換する戦略対話が実施されてきた。両国が国際社会で直面する問題が広がりを見せる中、5月2日にワシントンで行われた日米外相会談で、次官級で行われてきた日米戦略対話を閣僚級に格上げするとともに、高級事務レベルでも行っていくことで一致した。

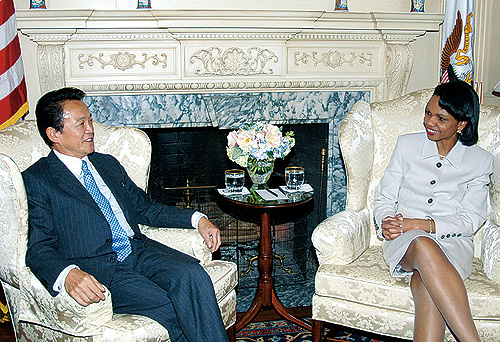

このような背景の下、2005年を通じ、ほぼ毎月行われた町村外務大臣とライス国務長官の間及び麻生外務大臣とライス国務長官の間の日米外相会談では、国際社会が直面する諸課題への共同の取組について、率直な意見交換が行われた。

北朝鮮を巡る問題に関しては、2月10日の北朝鮮による「核兵器保有宣言」を受け、2月19日に行われた日米外相会談で「北朝鮮に関する日米外相共同声明」が出された。この声明では、同宣言に対する深い懸念とともに、六者会合を通じて核問題の平和的かつ外交的解決を引き続き目指すことへのコミットメントを改めて表明した。9月の第4回六者会合第2次会合の際には、北京での同会合と並行してニューヨークで日米韓3か国の外務大臣が連日協議を行い、こうした外交努力と日米韓の連携が六者会合としては初の「共同声明」の発表に大きく貢献した。拉致問題や北朝鮮の人権問題についても、日米は緊密に連携している。4月の国連人権委員会や12月の国連総会における北朝鮮の人権状況決議の採択は、日米及びEUの連携が功を奏したものである。また、米国は8月にレフコウィッツ氏を北朝鮮人権特使として任命したが、日本もこれに呼応し、12月、齋賀富美子駐ノルウェー大使を、北朝鮮の人権状況を含む人権問題担当の大使に任命した。

また、7月のロンドンの連続爆弾テロ事件をはじめテロ事件が続発する中で、日米両国はテロとの闘いを国際社会の最優先課題として、国連、G8、APEC、ARF等の枠組みで緊密な連携を継続しつつ、イニシアティブを発揮した。具体的には、テロを厳正に処罰するための国際的な法的枠組みの強化、テロ資金対策、出入国管理・交通保安体制の強化、大量破壊兵器の不拡散等の諸施策において、日米両国は密接に連携して取り組んだ。また、テロ対策特別措置法に基づき、自衛隊がインド洋で「不朽の自由作戦」に従事する米国等各国の部隊に対し実施する給油・給水支援は、テロとの闘いにおいて重要な役割を果たすものとして各国から高い評価を得ており、政府は11月1日から同法を1年間延長した。

また、イラクの復興と民生の安定を図ることは、中東地域のみならず日本を含む国際社会全体の平和と安全の観点から重要であり、日本としても関係国と緊密に連携しつつイラク人自身による国づくりを支援するため、人道復興支援で自衛隊をイラクに派遣するとともにODAを提供し、これらを「車の両輪」として最大限努力してきている。2005年は特に、2度にわたる国民議会選挙を含む政治プロセスに大きな進展が見られ、米国をはじめとする関係各国によるイラク治安部隊の強化も着実に進められた。こうした中で、イラクにおける復興プロセスを成功に導くため、日米間では様々なレベルで情報共有や政策協調が行われ、累次の日米間の種々の会談でも、米国側から日本の貢献に対する高い評価がなされる一方、日本としても引き続き国際社会と協力しつつ対応していくことを強調した。

日米両国は、開発分野における政策協調についても一層強化した。3月に訪日したライス国務長官は、世界の開発途上国に対する援助額の40%弱を提供する日米両国が援助分野で定期的かつ体系的に協力するという「日米戦略的開発協調」を提唱し、9月の日米外相会談では同協調の枠組みの立ち上げと共通の開発原則をうたった共同声明が出された。本イニシアティブは、二大援助供与国である日米両国が援助に関する理念と原則を共有した上で個別の案件についても協調を進めていくものであり、世界の安定と繁栄に寄与する日米協力の新たな具体的取組として評価されている。

(ニ)11月の日米首脳会談

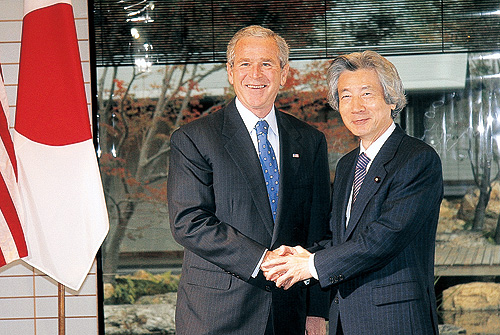

このような二国間の懸案への取組や国際社会の諸課題に対して、11月16日に京都で行われた日米首脳会談で両首脳が協力を一層強化していくことで一致した。

この会談では米軍再編等の二国間問題に加え、イラクやアフガニスタン、北朝鮮等の世界が直面する諸課題への協力や中国情勢について大局的かつ率直な意見交換がなされた。二国間関係では、10月末の「2+2」会合で日米間の協力強化や在日米軍再編について、今後同会合の共同文書に示された内容を着実に実施していくことで一致が見られた。また、北朝鮮の核問題の平和的解決のため六者会合の「共同声明」実施に向けて緊密に連携していくことや、拉致問題の解決が不可欠であること、国連安保理改革を実現するため日米両国間で協力していくことなどについて一致が見られた。

こうした成果を踏まえ、会談後の共同記者会見で両首脳は、「世界の中の日米同盟」の意義を自ら明確に再確認した。

▲会談を前に握手する小泉総理大臣とブッシュ米国大統領(11月16日、京都迎賓館 写真提供:内閣広報室)

(ホ)天皇皇后両陛下のサイパン島御訪問

天皇皇后両陛下が、戦後60年に当たり、6月27日から28日にかけて、海外の地において、先の大戦によって命を失ったすべての人々を追悼し、世界の平和を祈念するために、米国の自治領であるサイパン島を御訪問になった(トピック「天皇皇后両陛下のサイパン島御訪問」参照)。