【日米関係】

2004年、日米両国は、幅広い分野において緊密な協議や政策協調を引き続き進めるとともに、日米安全保障体制の一層の強化に努め、両国関係の維持・強化に尽力した。

<政治分野>

政治分野における日米間の協力の主要な論点は、2003年に続き、イラクの治安維持・復興と北朝鮮問題であった。日本は、イラクの復興と政治プロセスの推進に協力しながら、米国を含む国際協調の促進に努め、また、六者会合を通じた北朝鮮問題の解決に向けて米国を含む関係国と協力してきた。

2004年4月には、チェイニー副大統領が訪日し、人質事件を含むイラク及び北朝鮮等の議題について小泉純一郎総理大臣との間で会談を行った。また、小泉総理大臣の二度目の訪朝を間近に控えた5月14日、G8外相会合に出席するためワシントンを訪問した川口順子外務大臣(当時)が、パウエル米国務長官(当時)と会談を行い、対北朝鮮政策をはじめ、イラク、中東、日米安全保障などについて意見交換を行った。6月8日、小泉総理大臣は、G8首脳会合のため訪問したシーアイランドで、ブッシュ大統領と日米首脳会談を行った。同首脳会談では、イラク復興についての国連安保理決議が採択されようとしている中で、ブッシュ大統領より、イラクに対する日本の協力、寛大なる支援に感謝する旨の発言があったのに対し、小泉総理大臣は、イラク人自身がイラクの再建に固い決意を持つ必要があり、このようなイラク人自身の努力に最大限の支援の手を差し伸べる用意がある旨を述べた。また、北朝鮮については、小泉総理大臣が5月の訪朝時の金正日国防委員長とのやりとりを説明しながら六者会合の枠組みの重要性を強調したのに対し、ブッシュ大統領は小泉総理大臣の取組を評価するとともに、米国としても六者会合を重視し日米韓の連携の下に取り組むことにつき同意した。またそのほか、牛海綿状脳症(BSE)、イランの核問題、国連改革、日米安全保障等について意見交換が行なわれた。

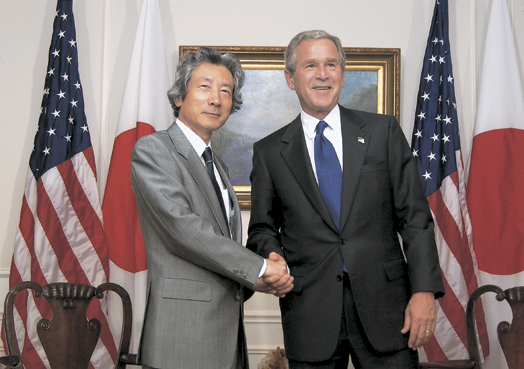

▲ブッシュ大統領との会談に臨む小泉総理大臣(9月 提供:内閣広報室)

6月28日のイラクの統治権限移譲後の7月1日、ASEAN拡大外相会合等出席のためジャカルタを訪れた川口外務大臣とパウエル国務長官との間で行われた会談では、川口外務大臣より、イラクでの自衛隊の活動については、あくまで日本の指揮の下で人道復興支援を実施するという日本の立場を説明し、さらに、国際社会が一致してイラク暫定政府を支えていく必要がある旨を述べたのに対し、パウエル国務長官より、日本の支援に対する謝意が表明された。また同会談では日本の外務省職員と米国国務省職員の人事交流プログラムを2005年より開始することで合意したほか、北朝鮮、アフガニスタン、スーダン等について意見交換が行われた。また、7月7日には訪日中のライス大統領補佐官(当時)が小泉総理大臣を表敬し、また、川口外務大臣と会談を行い、日米関係、イラク、中国、北朝鮮、国連改革等について意見を交換した。その中で、小泉総理大臣がライス大統領補佐官に対し、イラク問題に関する日本の立場を述べたのを受け、ライス大統領補佐官は、自衛隊による人道復興支援、資金面での支援、国際協調の形成への日本の働きかけに深く感謝しているとのブッシュ大統領のメッセージを述べた。9月21日には、国連総会出席のためニューヨークを訪れた小泉総理大臣がブッシュ大統領と会談し、イラク、米軍再編、BSE、北朝鮮、国連改革等について意見交換を行い、これらの議題における日米間の連携を改めて確認した。

10月初めには、町村![]() 孝外務大臣が就任直後に訪米し、パウエル国務長官、ラムズフェルド国防長官、ライス大統領補佐官、ルーガー上院外交委員長とそれぞれ会談を行い、また、同10月下旬には、パウエル国務長官が訪日し、小泉総理大臣を表敬するとともに、町村外務大臣と会談を行い、BSE、イラク、アフガニスタン、日米安全保障、朝鮮半島情勢等につき話し合った。11月20日には、APEC首脳会議出席のためにチリを訪問した小泉総理大臣が、ブッシュ大統領と会談を行い、新潟県中越地震に対する在日米軍等による支援への謝意を表明した上で、北朝鮮、米軍再編、イラク等について意見交換を行った。この中で、小泉総理大臣は、改めて、イラクの復興への協力を続けていきたいとの考えを説明した。

孝外務大臣が就任直後に訪米し、パウエル国務長官、ラムズフェルド国防長官、ライス大統領補佐官、ルーガー上院外交委員長とそれぞれ会談を行い、また、同10月下旬には、パウエル国務長官が訪日し、小泉総理大臣を表敬するとともに、町村外務大臣と会談を行い、BSE、イラク、アフガニスタン、日米安全保障、朝鮮半島情勢等につき話し合った。11月20日には、APEC首脳会議出席のためにチリを訪問した小泉総理大臣が、ブッシュ大統領と会談を行い、新潟県中越地震に対する在日米軍等による支援への謝意を表明した上で、北朝鮮、米軍再編、イラク等について意見交換を行った。この中で、小泉総理大臣は、改めて、イラクの復興への協力を続けていきたいとの考えを説明した。

▲パウエル国務長官と共に記者会見する町村外務大臣(10月)

緊密な日米関係を支えているのは、両国の国民の間の幅広い交流と相互理解である。2004年は日米交流150周年を記念し、4月に横浜にて小泉総理大臣の出席の下、記念式典が開催されたほか、日米両国で様々な交流事業が行われた。また、政府は日本と在米日系人との関係強化を図るため、全米の日系人の若手指導者の日本への招聘や、米国の連邦政府職員が日本の行政機関、民間企業等で研修を行う機会を与えるマンスフィールド交流計画など、重層的な人物交流を引き続き推進した。

ドキュメントファイルはこちら

<経済分野>

最近の日米経済関係は、かつてのような経済摩擦に象徴される関係から脱却し、建設的な対話を通じた協調の関係へと変貌を遂げている。このような協調の精神に基づき、米国と日本が取り組んでいくべき課題は、世界貿易機関(WTO)ドーハ・ラウンドといったグローバルな規模のものから、アジア・太平洋地域における経済協力といった地域レベルのもの、さらには、構造改革、規制改革、金融部門及び企業統治といった二国間のものまで多岐に及んでいる。

ブッシュ政権は、日本経済の回復が日米両国の経済や世界経済全体の持続可能な成長のみならず、アジア・太平洋地域の安定と繁栄に不可欠であると認識しており、小泉総理大臣の構造改革を強く支持している。今後、第二期ブッシュ政権との間でも協調的な日米経済関係の更なる発展に向けて、建設的な対話を続けていくこととなる。

2001年6月の日米首脳会談の際に両首脳間で合意された日米間の経済対話の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」は、こうした日米経済関係の変質を反映したものであり、こうした枠組みの下、2004年には建設的な対話(注1)が行われてきた。

こうした協調的・建設的な日米経済関係を維持していくとの観点から、現在の日米間の懸案事項として特に以下の問題が挙げられる。

第一に、日米間の牛肉貿易の再開の問題である。2003年12月23日に米国ワシントン州で牛海綿状脳症(BSE)感染の疑いのある牛が発見されたことを受けて、日本政府は米国産牛肉の輸入を停止した。両国政府は、その直後から問題解決のための話し合いを開始し、牛肉貿易の再開に向けて、局長級協議を4回開催した。2004年10月の第4回協議では一定の条件と枠組みの下に、それぞれの国内における承認手続を条件として、科学的証拠に基づき、双方向の牛肉貿易を再開するとの認識を共有するに至った。条件と枠組みの更なる詳細については、両国の専門家及び実務担当者による検討の上決定される必要があり、現在具体的な検討作業が続けられている。

第二に、WTO協定違反が確定している米国の措置に関する問題である。具体的には、1916年ダンピング防止法、日本製熱延鋼板に対するダンピング防止措置、ダンピング防止税等の税収を米国内の企業に分配するいわゆる「バード修正条項」である。日本は、これらについて、米国が一刻も早く措置の撤廃に向けた行動をとるよう、様々な場で働きかけてきている。その結果、1916年ダンピング防止法については、2004年12月3日、ブッシュ大統領が同法を廃止する法案に署名したことをもって廃止が実現した。しかし、バード修正条項については、WTO協定違反の状態が是正されておらず、2004年11月には、日本をはじめとする共同申立国の対抗措置申請がWTOで承認された。また、米国のダンピング・マージン(国内販売価格と輸出価格の差)の算出方法である「ゼロイング」(注2)についても、WTO協定に違反している疑いがあり、日本は11月に米国に対してWTO協定に基づく協議要請を行った。

第三に、2001年9月の同時多発テロを受けて米国が行ってきている査証(ビザ)取得・更新手続の厳格化をはじめとする出入国管理の強化の問題である(注3)。政府としては、意見公募手続き(パブリック・コメント)に則った米国政府に対する意見書の提出や「成長のための日米経済パートナーシップ」の協議の場などあらゆる機会を活用して、テロ対策強化措置が日米間の貿易や投資に悪影響を与えることのないよう米国に対し申し入れ、協議を行ってきている。