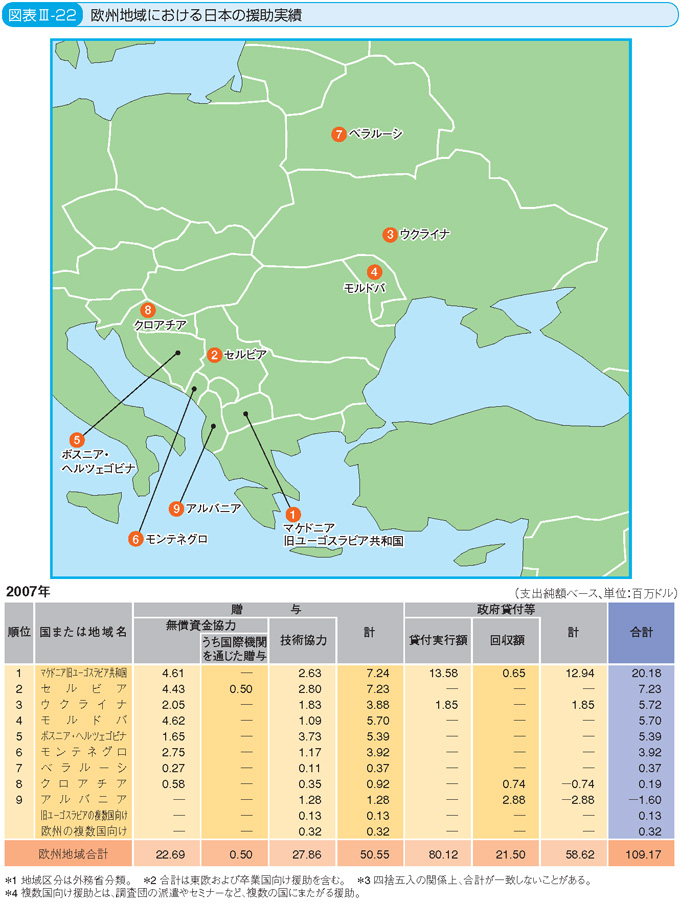

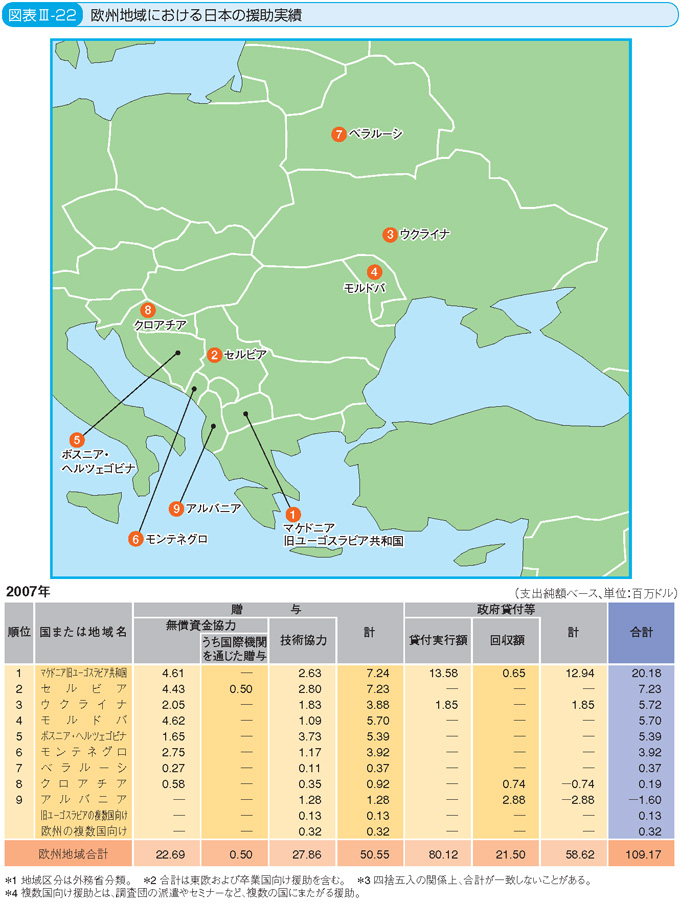

日本の欧州に対する2007年の二国間政府開発援助は、約1億917万ドルで、二国間援助全体に占める割合は約1.9%です。

バルト三国および中・東欧諸国は、旧社会主義体制を脱し、市場経済化・民主化に向けた取組を進めています。各国の中でも発展の度合いは地域によって大きく異なっており、EUへの加盟を果たした10か国(ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、ラトビア、リトアニア、エストニア、ルーマニア、ブルガリア)については、DACの被援助国リストに掲載されなくなったことや一人当たりのGNIの向上によって、援助される側から援助する側に変革しつつあります。なかでも、チェコ、スロベニア、エストニア、スロバキア、ラトビアについては、日本の政府開発援助の実績はなく、そのほかの国についても原則2008年末までに援助を卒業することとなっています。

一方、クロアチアやマケドニアは、EUへの早期加盟を目指し改革の努力を続けているところです。また、ウクライナやモルドバ、アルバニアについては、市場経済化に向けた動きに遅れが見えています。さらに、1990年代の旧ユーゴスラビア紛争からの復興から発展段階へと移行しているボスニア・ヘルツェゴビナやセルビア、モンテネグロ、2008年2月に独立したばかりのコソボのように国や地域ごとに支援環境が多様化しています。

バルト三国や中・東欧諸国の発展に伴い、この地域における日本の支援の役割も変化しています。EU加盟を果たした10か国については、日本は、継続的かつ多岐にわたる支援を行うことによって、体制移行に伴う経済的・社会的困難を経験した市民の生活を改善し、安定的な体制転換に協力してきました。

一方で、西バルカン地域やウクライナやモルドバなどの旧ソ連諸国については、引き続き支援していく必要があります。旧ユーゴスラビア紛争によって大きな被害を受けた西バルカン地域では、復興段階を脱して将来のEU加盟を目指しつつ、持続的な経済発展段階へと移行しています。この地域に対しては、紛争により破壊されたインフラの整備や、保健医療分野に重点を置いた支援を従来行ってきましたが、近年その発展の段階に合わせ、市場経済化に資する支援として、投資促進、中小企業振興、貿易促進のための専門家派遣や研修を進めています。さらに、平和の定着の観点から、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、民族融和のための支援や帰還民支援、地雷被災者支援を行っています。また、旧ソ連のウクライナやモルドバでは、一層の民主化、市場経済化に向けた努力を支援しつつ、医療や農業関連の機材の整備などを通じて市民の生活水準の向上に取り組んでいます。

日本の政府開発援助対象国から外れ、援助国へと転換しつつある国については、日本の援助国としての経験の共有などの協力をしていく考えです。この観点から、2008年2月、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアの経済協力担当者を東京に招き、「援助協力ワークショップ」を開催しました。このワークショップでは、EU加盟国の一員として、自国の援助政策や実施体制の整備、日本との間の第三国協力などについて、連携を強化する良い契機となりました。

新たな援助主体との協調については、こちらを参照してください。