(写真提供:JICA)

2008年に入り、食料価格高騰問題が深刻化する中で、途上国において食糧援助などの緊急支援の必要性が高まりました。日本は、4月に約1億ドルの食糧援助を7月までに行うことを表明し、積極的に緊急支援に乗り出すとともに、G8議長国として、また第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)主催国として、様々な外交機会においてこの問題を取り上げ、国際社会による一致団結した対応を求めてきました。

TICAD IVにおいては、農業を経済成長と貧困削減のための重要な柱と位置付け、10年間でコメ生産倍増を呼びかけたほか、灌漑、品種改良、農業関係者の人材育成など、アフリカにおける食料増産、農業生産性向上に資する支援策を打ち出しました。また、世界銀行、FAO、WFP、IFAD主催による食料価格高騰に関するパネルディスカッションには、福田総理大臣(当時)と高村外務大臣(当時)が出席し、アフリカの首脳と共にこの問題への対応を議論しています。

この直後の6月初旬に行われたFAO主催「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」においては、福田総理大臣(当時)自ら、若林農林水産大臣(当時)と共に、出席し、食料価格高騰問題に対する日本の考え、およびG8北海道洞爺湖サミットにおいて力強いメッセージを発出するとの決意を表明しました。途上国支援については、1億ドルの緊急食糧援助に加え、5,000万ドルの貧困農民に対する食糧増産支援、飢餓層の社会的救済策、農産物の緊急作付け支援などへの積極的貢献を打ち出すとともに、日本が保有する輸入米のうち30万トン以上を放出する用意があることを表明し、各国にも備蓄の放出を呼びかけました。さらに、輸出規制自粛の呼びかけも行いました。

G8北海道洞爺湖サミットでは、食料価格高騰に対し国際社会が包括的かつ一貫した対応を一致団結してとることを再確認し、G8としても引き続き最大限の対策をとる決意を表明しました。緊急支援のほか、中長期的措置として、農業分野の援助と投資の全体的な減少を反転させ、この分野の開発途上国のイニシアティブに対する支援の大幅な増加、農作物の輸出規制の撤廃、備蓄食料の活用を含む農業・食料の世界市場・貿易システムの強化およびバイオ燃料と食料安全保障との両立の確認などについて合意を得ました。これらのG8首脳のコミットメントにはTICAD IV以降日本が表明してきた考えが多く反映されています。食料価格高騰問題に対処するに当たっては、民間セクターや市民社会を含むすべての関係者がグローバルなパートナーシップを構築し、協力していくことが重要です。G8は専門家グループを設置するなどして、フォローアップを行うことになっています。日本としても引き続き国際社会における議論を主導していく考えです。

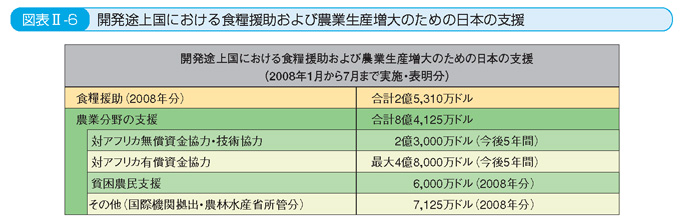

日本の支援としては、サミット開催前に新たに約5,000万ドルの食糧援助の追加を表明し、これにより、日本が2008年1月以降7月までに実施・表明した開発途上国における食糧・農業生産拡大のための支援は合計約11億ドルとなりました(食糧援助約2.5億ドル、農業支援約8.4億ドル)。

.

.