サブ・サハラ・アフリカにおける食料消費のうち、トウモロコシ、米、小麦といった穀物は平均して食料消費全体の20%、これら三品だけでも消費カロリーの約30%を占めています(注11)。これら穀物の国際価格は、在庫率の低下、穀物全体の需要増などの影響により、2006年の秋頃から上昇基調で推移してきましたが、特に2007年10月以降、穀物価格の上昇が顕著となり、特に米は同年1月から5月の間で3倍以上の伸びを示しました。

2008年の小麦などの穀物の豊作予測に伴って価格も徐々に落ち着いていますが、価格は依然として2006年と比較すると高水準にあり、当面従来に比べ高い水準で推移することが見込まれています。また、食料需給の見通しについても、その基礎的条件は徐々に不安定さを増しています。2050年までに途上国で人口が25億人増加すると予測されるほか、主要途上国の高成長や穀物のバイオ燃料の原料としての利用に伴い、食料需要が増加することが見込まれます。一方、農業生産性の伸びは世界的に鈍化しており、新たな農地面積の増加も限られることが見込まれ、世界の食料需給がひっ迫し、価格が従来に比べ高止まりすることが長期的にも予想されています(注12)。

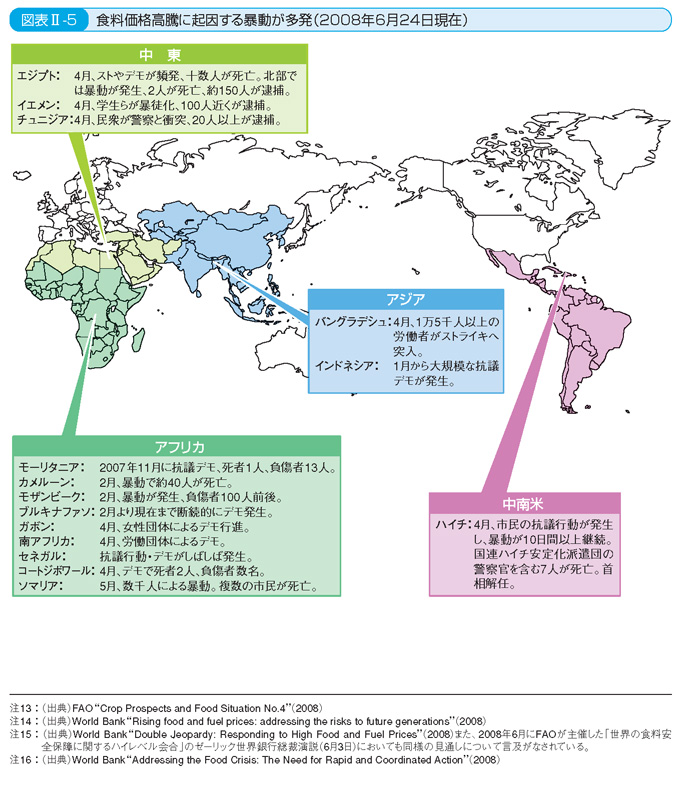

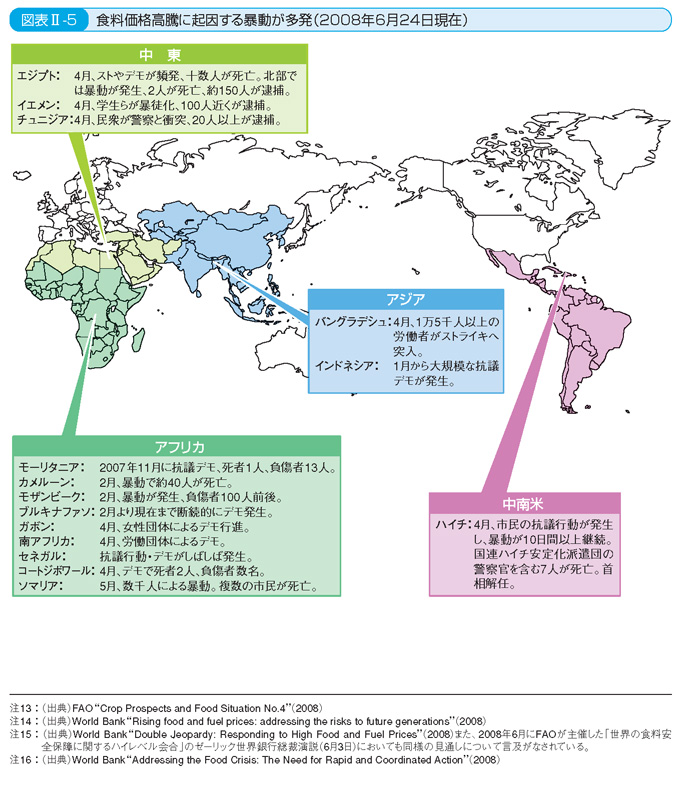

さらに、食料価格の高騰などによる物価上昇への反発から暴動が発生するなど、途上国の社会・政治不安が依然として懸念されることから、途上国政府による対応がとられています。しかし、一部食料輸出国による輸出規制の実施によって国際市場への食料供給不足から食料価格のさらなる上昇が生じる悪循環が見られるとともに、食料の調達や輸送が妨げられ、また、国連世界食糧計画(WFP)による食糧支援にも支障が生じています。

最近の食料価格高騰はアフリカにおける貧困・飢餓削減に向けた取組に深刻な影響を与えています。

2008年10月国連食糧農業機関(FAO)は、食料安全保障上の危機に直面している国が36か国あると発表しました(注13)。そのうち、21か国はアフリカ諸国です。また、今回の食料価格高騰により、世界銀行は2008年には世界の飢餓人口は4,400万人増加すると報告しているほか(注14)、別の研究によると、アフリカ大陸だけで新たに3,000万人近くが貧困に陥りかねないと予測されています(注15)。

食料価格の高騰を通じて、例えばリベリアでは貧困率が64%から70%に上昇したことが報告されているほか、干ばつや紛争によって260万人が栄養危機に直面しているソマリアにおいても食料価格高騰を通じて、2008年末までに人道支援を必要とする人口が350万人まで増大すると予測されています(注16)。

この問題については国際社会による一致団結した対応が求められました。2008年3月20日には、WFPより食料・燃料価格の上昇に伴う活動資金不足に対し、5億ドルの緊急支援を求める書簡が福田総理大臣(当時)ほか各国首脳に対して発出されました。世界銀行グループも、5月30日には、世界的な食料危機に対する国際社会の取組を支援すべく、新たに12億ドルの緊急融資制度の設立を決定しました。4月29日には、国連がこの問題に関するハイレベル・タスクフォースを立ち上げ、7月には食料危機への対応についての行動枠組みを策定しました。6月3日〜5日には、FAO主催「世界の食料安全保障に関するハイレベル会合」が開催されました。さらに、7月のG8北海道洞爺湖サミットにおいて食料問題が取り上げられ、世界の食料安全保障に関するG8首脳声明が発出されました。