本文 > 第I部 > 第2章 > 第3節 > 4 環境の持続可能性確保(目標7)

4 環境の持続可能性確保(目標7)

(イ)環境資源の喪失の阻止・回復

開発途上国の貧しい人々の多くは地方で生活し、生活を自然資源に依存していることから、環境資源の喪失を低減することが重要です。日本は、自らの経験や技術、人材を活用して開発途上国の持続可能な開発に向けた取組を支援してきました。2002年には「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(EcoISD:Environmental Conservation Initiative for Sustainable Development)」を発表し、経済発展にともなう環境汚染への対応や、環境問題の根源にある貧困の解決、さらには地球温暖化や生物多様性の喪失といった地球的規模の環境問題への対応のための支援を行っています。2004年度は、環境分野のODAは全体の39.2%にあたる約4,442億円に上っています。

図表I-11 国境を越える環境問題

■インド南部の植林事業

2003年度のGDP成長率8.5%を達成した経済発展の著しいインドでは、環境と開発の両立が大きな課題となっています。1980年代後半まで、経済利益を優先して森林伐採を行った結果、現在の森林率(注)が約22%と、世界平均の30%を下回っています。また、同国では約100万人が何らかの形で森林資源に生計を依存しており、森林周辺には貧困層が多く居住しています。こうした貧困層は、森林の減少に伴う森林の水土保全機能の低下と、その結果引き起こされる水不足による被害を受けています。

こうした状況を踏まえ、1997年、日本政府はインド南部のタミルナド州に対し、NGOとの連携により、「タミルナド州植林計画」を円借款により開始し、東京都の約2倍にあたる約45万ヘクタールの植林を実施しました。植林は地域住民と州の森林局が共同で行い、あわせて森林管理組合を結成して村人たちの参加を促し、森林の再生と適正利用に必要な教育を実施するなどの能力強化を図りました。

森林の再生と適正利用が持続性を保つためには、住民の代替収入源を確保しながら自助努力を支援していくことが必要です。このため、森林管理組合ごとに牧畜などを通じた所得向上を支援しました。とりわけ、組合内に女性の自助組織を作ることにより、日常生活で最も森林資源を利用することの多い女性が森林管理に参加するよう努力しました。自助組織に参加した貧しい女性はミルク販売などの代替収入の道を見つけ、また、女性自身の連帯意識も向上しました。自助組織のメンバーの1人は、「植林プロジェクトを通じて多くのことを学びました。森林を育て守ることの大切さや、将来のためにお金を貯めることです。なによりも、安定した収入により生活が良くなりました。プロジェクトでの様々な催しに参加でき、また、知識を得ることもできました」と語っています。

以上のように、「タミルナド州植林計画」は、環境保全を中心とする活動を通じて貧困削減・女性の地位向上に貢献した事例です。この案件はインド国内でも高い評価を受け、2003年にインド政府から、ガバナンス改善に貢献した事業のベスト・プラクティス(最優良事例)の一つに認定されました。さらにこの植林事業は、2004年12月のインドネシア・スマトラ島沖大規模地震によるインド洋津波に際して、沿岸部の被害軽減に貢献したことが確認されています。

(ロ)安全な飲料水及び基礎的な衛生施設の供給

水分野での援助実績世界一を誇る日本は、その技術と知見を活用し、水源の確保、給水施設の整備などの協力を行っています。さらに2003年に発表した「日本水協力イニシアティブ」に基づき、水資源の効率的な活用、水質汚濁防止、洪水・土砂災害対策、水資源管理も含めた包括的な取組を進め、1990年から2003年の間に、DAC諸国中のシェアの45%にあたる約140億ドルを支援しました。こうした支援は、MDGsの7つ目の目標で目指す安全な飲料水の確保に貢献するのみならず、乳幼児死亡率の削減、感染症対策など他のMDGsにも貢献します。

■セネガルにおける水の管理

世界には現在、安全な水を利用できない人々が約11億人存在します。とりわけサブ・サハラ・アフリカでは、人口の40%以上の約3億人が安全な水を利用できない状況にあり、MDGsの達成のためにはこの地域の状況を改善することが不可欠です。中でもサヘル地域(サハラ砂漠南部)の最西端に位置するセネガルは、乾燥地帯に属し、地方部の住民の多くは水源を浅井戸に依存し、表層水からの水質汚濁により水因性疾病が多発してきた上、乾季には井戸涸れにも悩まされていました。

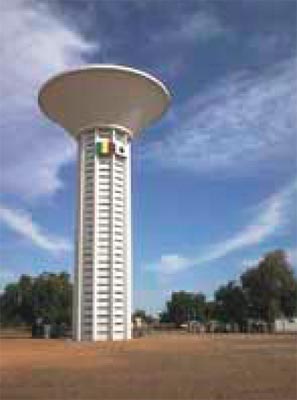

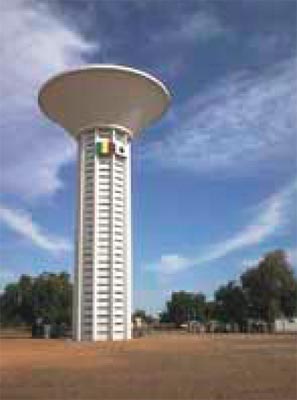

日本の協力によって建設された給水塔(写真提供:JICA)

図表I-12 水・衛生分野に対する各ドナー国の貢献

図表I-13 安全な飲料水を利用できる人の割合(2002年)

これまで日本はセネガルに対し、1979年より25年以上にわたり、全国で109か所の給水施設の建設を行ってきました。その結果、下痢や皮膚病などの水因性疾病が減少するなど、より衛生的な生活が可能となりました。さらに、多くの女性や子ども達が水くみ労働から解放された結果、初等教育の就学率が向上し、女性の内職により所得が増大するなど、地域の生活環境は大きく改善されました。日本の支援はセネガルにおいて、MDGsの安全な水の供給というターゲットへの貢献に加えて、普遍的初等教育の達成や女性の地位向上といった他の目標の達成にも貢献しました。

また、MDGsに掲げられているように、生活に不可欠な安全な水を継続的に確保するためには、給水施設の建設・整備だけでなく、水施設の使用者である地域住民が適切に水資源を管理できるよう能力強化を図ることも必要です。日本は、2003年より「安全な水とコミュニティ活動支援」を実施し、予算や技術が不十分なセネガルの地方部において持続的な水の利用・管理体制を確立するため、各給水施設を運営する水管理委員会の運営システム構築に関する技術協力を行っています。

このプロジェクトでは、地域住民が給水施設の維持を自分たちで行えるように、給水ポンプなどの整備に関する技術支援を行うとともに、給水施設が独立採算で運営できるように、水管理委員会の管理能力の向上を図っています。水管理委員会は、地域住民の参加型の組織として委員を民主的に選出し、徹底した情報開示により運営の透明性を高めることを目指しています。委員会の会計担当の女性メンバーは、「私たちは給水施設を守ることに使命感を感じています。給水施設ができて一番恩恵を受けたのは私たち女性ですから」と語っています。さらにこのプロジェクトでは、水管理委員会が徴収した水料金の余剰金を元手として、管理委員会を母体にした住民組織が養鶏などの生産活動を行うことを支援しています。

このようにセネガルでは、日本の協力で建設した給水施設の維持管理のため、地域住民が組合を作り、収益事業を実施し、コミュニティの基盤整備への投資を行うなど、コミュニティ全体の発展のための自発的な取組が起こっています。セネガルでのこうした取組は、水の欠乏から地域住民を保護するとともに個人の能力を強化し、村落の開発につなげるという、人間の安全保障の視点に基づく支援の例でもあります。

以上のように、日本はMDGs達成に向け、様々な支援を組み合わせて貢献してきました。こうした実績に基づき、日本は今後協力を強化していきます。そこで次節では、新たに日本が表明したMDGs達成に向けた取組を紹介します。

水管理委員会の女性達(写真提供:JICA)

囲み I-5 ミレニアム開発目標(MDGs)の目標8に対する日本の取組

囲み I-6 後発開発途上国(LDC)向けODAのアンタイド化勧告

次頁

次頁