本文 > 第I部 > 第2章 > 第3節 > 3 乳幼児死亡率の削減(目標4)・妊産婦の健康の改善(目標5)・HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延の防止(目標6)

3 乳幼児死亡率の削減(目標4)・妊産婦の健康の改善(目標5)・HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延の防止(目標6)

MDGsの8つの目標のうち、3つが母子保健、感染症に関するものであり、保健分野には特に重要な位置付けが与えられています。これは、開発途上国において保健が個人の健康の問題のみならず、開発を担う人材確保の観点からも切実な課題であることを反映しています。日本は、保健医療分野において、2000年の「沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI:Infectious Diseases Initiative)」に基づき、2000年7月から2004年3月の4年間に41億ドルの支援を実施しました。これは当初予定していた5年間で30億ドルという目標を大きく上回るものです。さらに2005年6月には、保健MDGs達成に向けた開発途上国の取組に対する支援により焦点を当てた「「保健と開発」に関するイニシアティブ」を発表し、向こう5年間で総額50億ドルを目途とする包括的な協力を実施することを表明しました。今後とも日本は、同イニシアティブに基づき、保健医療体制の基盤整備に関する支援、保健医療分野の支援を補完する関連分野の支援など、開発途上国の保健MDGs達成に向けた取組に対する支援を強化していきます。

(イ)母子保健

開発途上国では、子どもや妊産婦の多くが予防や治療可能な病気で死亡しています(注1)。さらに、残された多くの家族が高額な医療費の支払いに苦しんでいます。日本は戦後、幼児・妊産婦死亡率を世界で最も低い水準まで低下させた経験を活用し、開発途上国における母子の健康の改善のために支援を実施しています。

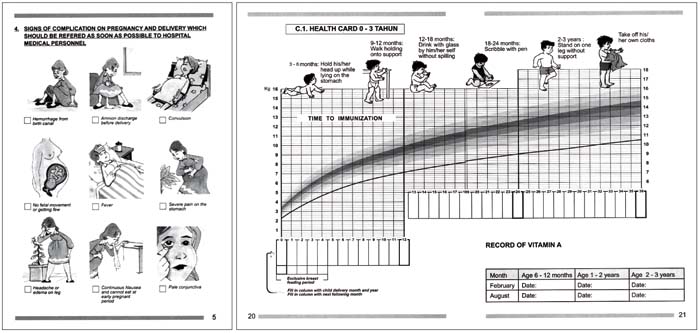

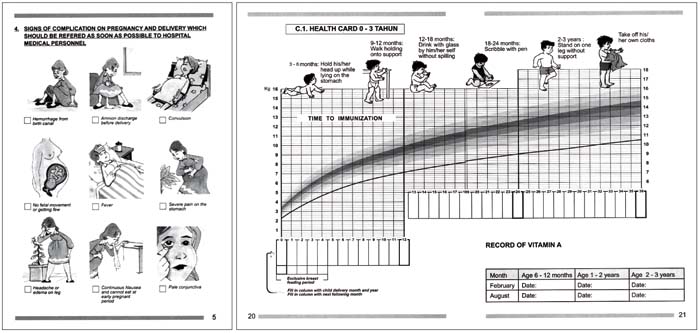

■インドネシア版母子健康手帳

インドネシアでは妊産婦の死亡率が高く、妊産婦の保健衛生の質の向上と、保健サービスの充実が求められてきました。こうした状況に鑑み、日本はインドネシアに対し、母子手帳を活用して保健衛生についての母親の意識を向上させ、母子保健サービスを改善することを目標とした「母と子の健康手帳プロジェクト(1998~2003)」を実施しました。このプロジェクトは、JICAの研修生として来日したインドネシア人医師が、日本の母子健康手帳制度に深い感銘を受けたことがきっかけで開始されました。日本で一般的に使用されている母子健康手帳は、1938年当時の流・死産数推計30数万人、妊産婦死亡数5,000人、早産に起因する乳児死亡数6万人という状況を改善するために1942年に考案された「妊産婦手帳」を原型としており、妊娠から出産、育児の健康記録として、また、妊娠や出産を通じた日常生活上の注意や育児の手引きとして、日本の母子保健水準の向上に重要な役割を果たしてきました。こうした日本の経験とJICAの研修生の提言により、インドネシアでも母子健康手帳の作成を目指す機運が高まり、その開発が進められました。

インドネシアの母子手帳

インドネシア版母子健康手帳の特徴は、妊産婦の健康状態や出産後の乳幼児の身長・体重などを記入する項目に加え、難しい医療用語を使わずにイラストを多用するなど、貧しい地域の文字を読めない母親にも容易に理解できるように工夫されている点にあります。また、出産後の育児方法についての情報も盛り込んでおり、妊産婦向けの育児書としても活用することができます。1994年2月、中部ジャワ州で試験的に配布された母子健康手帳は住民の評判も良く、妊産婦の健康管理のみならず、出産・育児に関する知識や能力の向上にも役立つと高い評価を受けました。

母子手帳を用いて妊産婦に指導する医療スタッフ

この母子健康手帳は、2003年度にはインドネシアの3分の2以上の州に広がり、毎年100万部が配布されるまでになりました。さらにインドネシア政府は、2004年3月、母子健康手帳に関する保健大臣令を制定し、医療関係者に対し、母子の健康状態を母子健康手帳に記載することを指示しました。また、同令は中央・地方政府に対し、すべての妊婦への配布を求め、特に貧しい国民には無料で配布することも指示しました。実際に手帳を使用した母親からは、「大変気に入っている。母子健康や危険兆候についても知ることができるし、絵が多いからよい。特に胎児のところは、こんなふうになっているのかと思った」といった感想が寄せられています。

以上のように、日本の母子健康手帳制度はインドネシア国民に浸透し、妊産婦の健康管理能力の強化を通じて同国の母子保健に寄与しています。こうした取組が功を奏し、インドネシアにおける妊産婦の死亡率は、依然としてアジア・大洋州における平均900人に1人という指標と比較すると高いものの(注2)、2000年時点で500人に1人と、1990年代前半より半減しました。また、母子健康手帳の開発と普及は、インドネシア以外でも、JICAを通じフィリピンとメキシコでも実施され、成果を上げています。

囲み I-3 保健関連MDGsに関するアジア太平洋ハイレベル・フォーラムの概要

図表I-10 世界の母子保健の現状

(ロ)感染症

グローバル化が進む今日、適切な対応がとられない限り、感染症は国境を越えて地域あるいは世界全体に拡がる恐れがあります。感染症は、開発途上国に限らず、日本も含めた地球的規模の問題であり、地域間の緊密な連携と協力体制の構築が求められています。

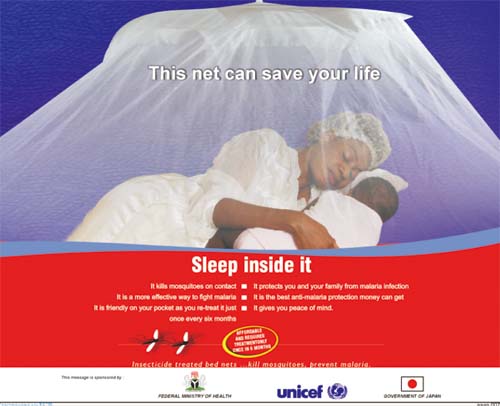

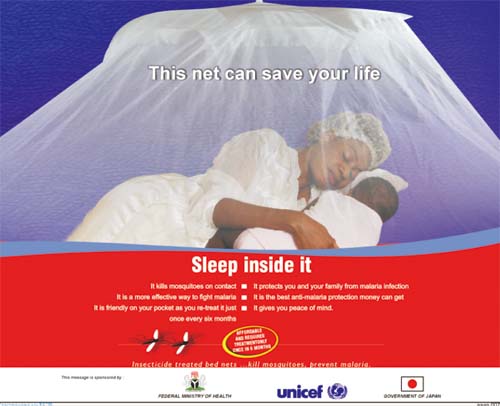

■サブ・サハラ・アフリカのマラリア対策

マラリアについては、現在、年間約100万人が死亡しており、犠牲者の約90%がサブ・サハラ・アフリカに集中しています。特に子どもは、30秒に1人の割合で死亡しており、感染症のうちでも主要な死因の一つに挙げられます。

囲み I-4 サブ・サハラ・アフリカにおけるマラリアによる経済的損失

こうした深刻な状況の中、マラリア対策の有効な手段として、日本でも伝統的に使われてきた蚊帳が注目を浴びています。UNICEFは、殺虫剤処理済の蚊帳を適切に使用すれば、感染リスクを60%以上削減することができるとしています。また、感染した蚊そのものが減ることで、蚊帳未使用者の感染率も低下すると報告されています。(注3)日本は二国間援助やUNICEFを通じ、2003年以降これまで開発途上国に対して約210万帳の蚊帳の供与を行い、さらに2007年までに長期残効型の蚊帳(LLIN:Long Lasting Insecticide-treated Net)を合計1,000万帳供与することを決定しました。これにより、2,000万人の子どもをマラリアから守り、年間11万人から16万人の子どもの死亡を減らすことができるとUNICEFは試算しています。蚊帳の配布は、1月に公表されたミレニアム・プロジェクト報告書の中において、2015年までのMDGs実現に向けた「早急に実施すべき具体的行動(Quick Win Actions)」として、冒頭に取り上げられています。

ナイジェリアにおける「ロールバック・マラリア」キャンペーンの広告写真

MDGs達成のためには、蚊帳を単に供与するのみにとどまらず、蚊帳の使用が開発途上国の人々の間で定着するように努めることが必要です。一例を挙げると、1億3,000万人とアフリカ最大の人口を抱え、毎年40万人の子どもがマラリアで死亡しているナイジェリアに対し、日本は人間の安全保障基金を通じて「薬剤浸漬蚊帳(ITN:Insecticides Treated Bednets)の使用および母親による家庭におけるマラリア対策」プロジェクトに対する支援を行いました。このプロジェクトでは、マラリア防止策としての蚊帳の使用の定着と、家庭におけるマラリア対策の改善を図ることを目的に、現地工場でのITNの生産支援と需要の創出、家庭での対策についての啓蒙活動を実施しています。これら活動の一環として、2003年よりナイジェリアの民間企業を通じた広報活動を進め、蚊帳の使用を呼びかける新聞広告や看板、テレビドラマやコマーシャルなどを作成しました。使用者の女性は、「自分もそうだが、子どもにはマラリアにかかって欲しくないので、もしITNが壊れたら新しいものを購入したい」と話しています。

こうして、蚊帳を使用する習慣がなかったナイジェリアの人々の間で、マラリアの有効な予防策として蚊帳の使用が広まりました。

また、マラリアに関する国際社会の取組として、1998年にWHO、UNICEF、世界銀行、UNDPが「ロールバック・マラリア(Roll Back Malaria)」キャンペーンを共同で提案し、2010年までにマラリアによる死亡を50%減らすことを目指しています。その啓蒙活動の一環として、2005年3月、セネガルのダカールにて「アフリカライブ」が開催され、アフリカ音楽界からの参加を得て、マラリア撲滅が訴えられました。

次頁

次頁