本編 > 第I部 > 第2章 > 第1節 > 3.「重点課題」-何(どのような課題)に対してODAを行うのか- > (4)平和の構築

(4)平和の構築

冷戦後の国際社会においては、民族・宗教・歴史等に根ざす対立が政治的、経済的な思惑とも絡み顕在化し、地域・国内紛争が多発するようになりました。こうした紛争では、被害者の8割が一般市民や子供といった非戦闘員であるほか、通常、大量の難民・避難民が発生し人道的問題や人権侵害の問題が発生しています。また、紛争は長年の開発努力を瞬時に失わせ膨大な経済的損失を生み出します。近年の紛争要因や紛争形態の変化に伴い、日本を含む国際社会では、紛争予防・紛争解決のための手段として、国連平和維持活動(PKO:Peace Keeping Operations)や多国籍軍の派遣、及び予防外交や調停などの政治的手段のみならず紛争後の国づくりも含めた包括的な取組が求められていることが認識され始め、平和構築における開発援助の果たす役割が重要視されるようになっています。特に、東ティモールやアフガニスタンのように騒乱や紛争により国家としての基本的な枠組みが破壊された国や地域での平和の構築には、緊急人道支援・復旧支援から国づくりへの支援に至るまで、ODAの果たし得る役割には大きなものがあります。特に、政治レベルでの和平の動きとその成果を草の根レベルにまで裨益させ、和平の流れを不可逆的なものにする「平和の定着」はODAが役割を果たすべき重要な課題となっています。

戦争被害女性のための職業訓練学校(シエラレオネ:平和構築無償資金協力)

図表I-13 平和構築支援の概念図

日本は、これまでカンボジア、コソボ、東ティモール、アフガニスタン等において平和の構築への具体的な取組を行ってきています。これらの経験を踏まえ、2002年5月、小泉総理は、シドニーでの政策演説において「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」とし、ODAを含め、平和構築の分野でより積極的な取組を行っていく決意を表明しました。今回のODA大綱の改定でも平和の構築は新たに重点課題の1つとして盛り込まれました。日本は、今後とも、アフガニスタン、イラク、アンゴラをはじめとした紛争終結後の国・地域での平和の定着と国づくりに積極的に貢献してゆき、さらには、スリランカ、インドネシアのアチェ、フィリピンのミンダナオ、アフリカの大湖地域などにおける和平の促進のためにも、日本のODAを活用した取組を検討・実施していくこととしています。以下では、イラク、アフガニスタン、スリランカへの支援を具体例として説明していきます。

(イ)イラク復興支援

イラクの再建は、今日の国際社会が直面する極めて重要な問題です。四半世紀にわたるサダム・フセインの支配により疲弊したイラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建されることは、イラク国民にとって、また、中東地域及び国際社会の平和と安定にとって極めて重要であり、石油資源の9割近くを中東地域に依存する日本の国益にも直結しています。

このような観点から、日本は、まず2003年4月に「イラク復興支援策」を発表しました。また、同支援策に盛り込まれた考え方等を踏まえ、5月には保健、教育、電力等の生活基盤の再建を優先し、日本が過去に実施したプロジェクトの復旧及びアラブ諸国との協調に十分配慮しつつ、対イラク支援を進めることとする「我が国のイラク人道・復興支援策」を発表しました。

図表I-14 日本の対イラク支援

■国際機関及びNGOを通じた支援

日本はイラクの人道・復興支援のため、国際機関やNGOを通じた支援を行っています。人道危機に備えるべく、2003年1月、UNHCRへの難民用生活物資の購入や難民キャンプの整備運営支援、WFPによる食糧支援に対する支援、UNICEFによる水・衛生、教育、児童保護物資に対する支援に、総額約503万ドルの支援を決定しました。さらには、2003年4月、国連により発出された緊急統一アピールに応え、緊急人道支援としてWFPによる食糧支援、UNICEFによる産科診療機材、水、心理的外傷を負った子供への各種ケアに対する支援、赤十字国際委員会(ICRC:International Committee of the Red Cross)による生活物資配布、水施設整備、医療支援に対し、約2,450万ドルの支援を決定しました。

また、UNDPを通じて様々な支援を行っています。例えば、イラクの人道支援物資搬入の窓口であるウンム・カスル港の浚渫のため250万ドルの緊急無償資金協力を実施しました。これにより、港への大型船の接岸が可能となり、人道支援物資が迅速にイラクに搬入されることになりました。この他にも、バグダッドにおいて、瓦礫の除去、ゴミ収集、建物の修復等の仕事を組織化して実施することにより、イラクの人々の雇用を創出するとともに、基礎的インフラの復旧を実現しようとする「イラク復興雇用計画」に約600万ドルを拠出しました。

コラムI-6 対イラク 日本・エジプト合同医療協力

コラムI-7 奥大使・井ノ上一等書記官が遺したもの

バグダッドやバスラの小学校では略奪などにより学習機材が欠けたり、施設が破壊されたりしたことを受け、UNICEFに対しても、校舎修復、学習機材の供与、教員の訓練といった「初等教育再生計画」をイラクで実施するために、総額1,028万ドルを拠出しています。UNESCOに対しても、人的資源開発信託基金に拠出した中の100万ドルを使用し、イラクでの中等・高等教育のニーズ調査を実施したほか、教育省の職員訓練等の支援を行います。また、文化面での支援として、古代の貴重な文化財を有するバグダッド博物館の再建を支援するために約100万ドルの拠出も行いました。

さらに、日本は、ジャパン・プラットフォームを通じ、同傘下の日本のNGOが行う医療活動、生活物資配給、学校修復活動等に対して、約10億円を供与しました。これにより、例えば、日本のNGOの合同チームによる医療活動によってヨルダンとの国境地帯に流出したイラク難民のうち約5,000人が治療を受けました。

■アラブ諸国との協力による支援

日本は、ヨルダンのNGOであるハシミテ慈善財団が実施する抗生物質をはじめとする医薬品及びガーゼ、縫合糸等の医療品をイラク国内へ輸送し配布する「イラク国民に対する医療品等人道支援物資供与計画」を支援するため、総額約15万ドルを供与しました。供与された医薬品は、バグダッドのカーズミーヤ教育病院において、イラク国民のために役立てられています。

また、日本は、エジプトと協力してイラクの医療分野の復興を支援するため、エジプトと合同で医療調査団をバグダッドに派遣、また3か国の医療関係者によるワークショップをカイロ、東京で開催するなどしています。今後は、小児科などニーズの高い分野での人材育成に重点を置き、カイロ大学を中心としたエジプトの医療機関や日本の医療機関におけるイラク人医療関係者の研修、医療専門家のイラクへの派遣を行っていきます。

■日本のイラク復興への貢献

イラクの再建には、具体的な将来像を描き、イラク国民に将来の希望を与えることが必要です。このためには、国際社会が結集して、イラクの復興支援に取り組むことが重要です。日本は、この重要性を当初より広く国際社会に呼びかけてきており、2003年10月には、国連安全保障理事会において、イラクに関する新たな決議が全会一致で採択されました。この決議により、イラクの復興と安定確保に対し、国際社会が国連の関与を得つつ、一致団結して取り組むことが新たに確認されました。また、同月マドリードにてイラク復興国際会議が開催される運びとなりました。

日本は、世界銀行、国連等が行った復興需要調査の結果を踏まえ、2003年10月にはイラクの復興に対する当面の支援として、電力、教育、水・衛生、保健、雇用等イラク国民の生活基盤の再建及び治安の改善に重点を置いた総額15億ドルの無償資金協力、また、中期的な復興需要に対しては、前述分野に加え電気通信、運輸等のインフラ整備等も視野に入れて、基本的に円借款により、最大35億ドルまでの支援を行うことを決定しました。これにより、日本は総額50億ドルまでの支援を実施することとなります。

(ロ)アフガニスタン復興支援

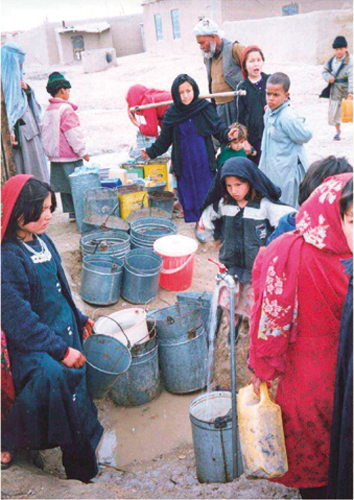

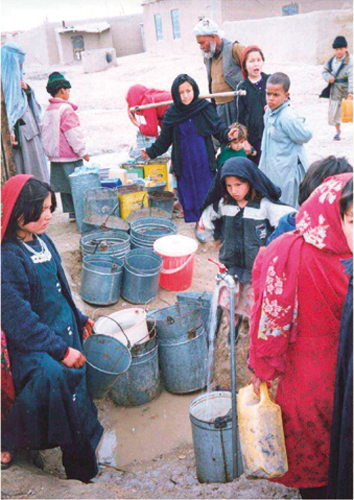

アフガニスタンは、20年以上にわたり内戦が続いた上、その後登場した抑圧的なタリバン政権のため、国際社会から孤立した状況にありました。2001年9月の米国同時多発テロと、その後の米軍によるアフガニスタン進攻により、タリバン政権が崩壊、和平への取組が始まりました。アフガニスタンの和平への取組は、世界全体の平和と安定、さらには、テロの根絶・防止にもつながるという考えから、日本は、2002年1月に、米、EU、サウジアラビアと共に、東京において、アフガニスタン復興支援国際会議を主催し、国際社会より45億ドル以上の支援を集めました。日本自身も向こう2年半で最大5億ドル、うち最初の一年間で最大2.5億ドルまでの支援を行うと表明し、2003年12月までに4億7,700万ドルの復旧・復興支援を実施・決定しています。

また、2003年2月には、カルザイ大統領を日本に招待し、東京において「アフガニスタン『平和の定着』東京会議」を開催し、日本が主導的立場で協力しているDDR(Disarmanent Demobilization and Reintegration:元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰)プロジェクトに対し、カルザイ大統領のコミットメントを確認するとともに、日本として、同分野に対し積極的な協力を表明しました。また、同年9月、今後のアフガニスタン支援について議論するためのアフガニスタン開発フォーラムが開催された際、日本は東京会合で発表した5億ドルのうち未実施分の支援を可及的速やかに実施することを表明しました。さらに同年11月には、アフガニスタンの当面、緊急のニーズに対応するため、同国政府の要請を受け、国際機関経由の支援として2,000万ドルの追加支援を表明しました。

一方で、アフガニスタンにおいては、民族間、軍閥間、中央政府と地方勢力との関係において、紛争状態に後戻りしかねない脆弱性が残っており、かつ麻薬栽培がタリバン政権以前の水準に復活するなど、治安分野に懸念が存在しています。このような状況においては、復興プロセスと同時に和平プロセスを促進することが極めて大切であり、また復興の大前提として、治安の確保が不可欠です。さらに、食糧や毛布といった基本的なニーズを満たす人道支援とインフラ整備などを含む復興支援との間に空白が生じないように、人道・復興・復旧の間の継ぎ目ない支援を行うことが重要です。こうした理由より、日本は、2002年5月、川口外務大臣アフガニスタン訪問の際に、「和平プロセス」、「治安」、「人道・復興支援」を三本の柱とする「平和の定着」構想を発表し、以来これらの分野に優先的に支援を実施してきています。

■和平プロセスへの支援

日本は、2001年12月のボン合意に基づき、新政権発足に向けての政治プロセスの順調な進捗に対し、支援を行ってきています。2003年3月には、同年12月に開催された憲法制定ロヤジルガ(国民大会議)の準備に先立つ国民との協議のために、UNDPを通して75万ドルを拠出しました。また2003年5月、8月、11月には憲法専門家を派遣し、セミナーを開催しており、2004年6月に予定されている新政権発足に向けてあらゆる支援を実施してきています。また、カルザイ大統領を首班とする移行政権への財政支援として、500万ドルの資金拠出に始まり、移行政権が策定している国家開発フレームワークの実施に必要な資機材購入のため60億円の資金を供与しました。また、中央政権の行政能力強化のために、各省庁に対してJICAの専門家(政策アドバイザー等)を派遣し、アフガニスタン人の研修員を日本に受け入れて研修を行っています。

■治安分野への支援

日本は、スムーズな復興開発を可能とするために、治安分野では、元兵士の社会復帰、地雷対策に力を注いでいるほか、警察への機材供与も実施しました。特に日本は、元兵士の除隊、社会復帰プロジェクトを主導的立場で支援しており、川口大臣がアフガニスタンを訪問した際に、除隊兵士のための職業訓練や、雇用促進など、除隊兵士の社会復帰を支援する「平和のための登録(Register for Peace)」構想を提案し、DDR(武装解除、動員解除、社会復帰)プロジェクト実施のための必要な経費として、3,500万ドルを拠出しました。さらに、日本は除隊兵士の社会復帰のための環境整備のために、調査団をアフガニスタンに2回にわたり派遣したり、緊急雇用プログラム(NEEP:National Emergency Employment Program)に対して日本が世界銀行に設けた信託基金を通じて2,000万ドルの拠出を表明するなど、積極的な役割を果たしています。2003年10月24日、カルザイ大統領によりDDR開始の宣言がなされ、クンドゥス、ガルデス、マザリ・シャリフ、カブールの4都市において、順次にDDRパイロット・フェーズ(試行段階)が開始され、本格的なDDRプロセス開始の準備を進めています。また、1か月に数百人の被害者が出ている深刻な地雷問題に対しては、日本は最大の拠出国になっています。

緒方イニシアティブの支援・貧困層コミュニティ内に建設された井戸(写真提供:国連HABITAT)

■人道・復興支援

2001年9月までに、日本は増大する人道支援への需要に対し、積極的に支援してきており、同時多発テロ事件発生以降、2003年末までに約1億2,800万ドルの支援を実施しています。また、難民及び国内避難民への雇用創出及び地域の総合開発を目的とした「緒方イニシアティブ」をUNHCR、UNICEF、WFPなどの国際機関との協力により実施してきています。2002年9月の国連総会の場において、小泉首相はブッシュ米国大統領、サウード・サウジアラビア外相と共にカブールから南部の主要都市カンダハルを経て北西部のヘラートに向かう幹線道路の整備に関する声明を発表し、3か国で協調して道路舗装を行ってきました。2003年12月には全長約500kmのカブール・カンダハル間の第1次舗装が完了し、同区間が開通しました。

なお、日本は、すべての分野の支援実施にあたり、女性の地位向上、NGOとの連携を特に重視しています。女性支援としては、母子保健病院の機材供与や、女性センターの建設等を行っています。また、戦争で荒廃した地域にも、教育の機会を提供する重要性に鑑み、学校の補修・新設プロジェクトを都市近郊で行ってきています。

日本の支援は、日本の存在感をアフガニスタンの人々に印象付けながらアフガニスタンの復興に貢献してきています。

■今後の支援

以上のように、日本をはじめとした国際社会によるアフガニスタン復興開発支援は着実に行われてきていますが、今後の成り行きは決して楽観視できるものではありません。カルザイ大統領を首班とするアフガニスタン移行政権は、依然として権力基盤は十分とは言えない状態にある上に、2004年の正式政権の発足に向けて、今後とも必要な段階を一つ一つ越えていく必要があります。移行政権を支え、和平プロセスを順調に進展させることは、国際社会の責任でもあり、引き続き国際社会による政治的・財政的支援が必要不可欠です。日本は、アフガニスタン復興に引き続き支援をしていく考えです。

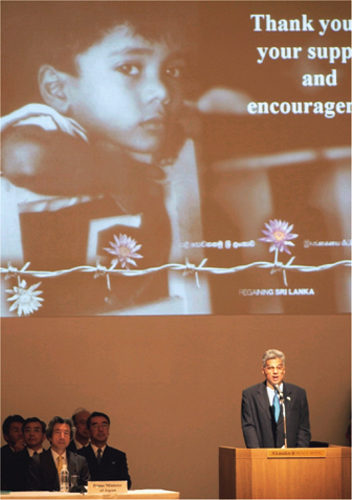

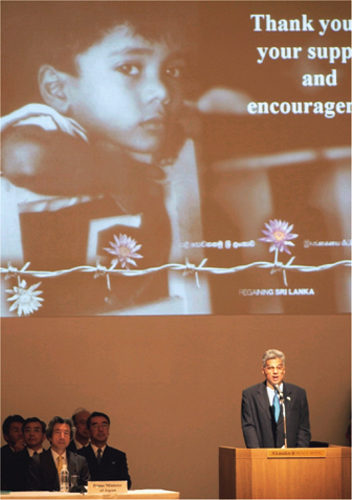

スリランカ復興開発に関する東京会議の様子(写真提供:共同通信社)

(ハ)スリランカ復興支援

スリランカでは、政府と北・東部地域の分離独立を目指すタミル過激派「タミル・イーラム解放の虎(LTTE:Liberation Tigers of Tamil Eelam)」との間の約20年にわたる武力紛争により、これまで約65,000名以上が犠牲になったとされていますが、2002年2月に両者の間で停戦合意が成立し、同年9月からは和平交渉が行われるなど、現在スリランカの和平プロセスが進行中です。

和平達成の前から地域社会に裨益するようにODAの提供を開始し、スリランカ国民による「平和の配当」の実感を助けることによって同国の和平プロセスの促進を後押しすることは、日本が掲げる「平和の定着」への貢献に資することとなります。そのため日本は、スリランカの和平プロセスを積極的に支援してきており、2002年10月に明石康元国連事務次長をスリランカの平和構築及び復旧・復興に関する政府代表に任命しました。明石代表は任命後の1年間に4回にわたりスリランカを訪問し、クマーラトゥンガ大統領やウィクラマシンハ首相をはじめとする政府要人やプラバーカランLTTE指導者等と会談し、和平プロセスや同国の復興開発に関する意見交換を行ったほか、紛争地域であった北・東部をはじめとするスリランカ全土を視察しました。

2003年1月に川口外務大臣が日本の外務大臣としては16年ぶりに同国を訪問し、主要国の外相としては初めてかつての激戦地であった北部州のジャフナを視察したほか、スリランカ和平に対する日本の貢献についての説明を行い、内外のNGOに対する支援を表明しました。

同年3月には、箱根で第6回和平交渉を開催しました。この交渉における北・東部の復興開発に関するセッションに明石代表が初めて出席し、6月のスリランカ復興開発に関する東京会議に向けた協議を行いました。

同年6月には、51か国、22国際機関が参加して、「スリランカ復興開発に関する東京会議」が開催され、日本からは小泉総理大臣、スリランカからはウィクラマシンハ首相が出席しました(共同議長:日本、米国、ノルウェー、EU)。東京会議では、スリランカ和平プロセスの促進に対する国際社会からの力強い一致した決意が示され、国際社会から、北・東部を含むスリランカ全土に対し、今後4年間で総額累計45億ドルを超える支援の意図表明がなされました。日本も、川口外務大臣より、和平の進展状況を十分見極めながら今後3年間で最大10億ドルまでの支援を行う用意があることを表明しました。

また、東京会議では、国際社会による支援は和平の進展と相互に関連付けられていることや、そのために国際社会は和平の進展状況の検討及び監視を行うことなどを謳った「スリランカ復興開発に関する東京宣言」が採択されました。今後とも日本は、このような東京宣言の原則に従い、東京会議の共同議長を中心とする関係国・機関と緊密に連携しながら、スリランカの和平プロセスに積極的に貢献していく考えです。

(ニ)平和構築におけるNGOを通じた支援

NGOには、開発途上国・地域の多様なニーズに応じたきめ細やかな援助や迅速かつ柔軟な緊急人道支援ができるという特徴があるため、平和構築分野においても、その活躍が期待されています。

NGOに対する支援としては、従来からNGO緊急活動支援無償制度があり、2001年度においては、アフガニスタン関連で2件の実績(ともにパキスタン国内に流出したアフガニスタン難民に対する緊急医療支援。計1億円)があります。同制度は、2002年度に日本NGO支援無償資金協力制度に統合され、例えばアフガニスタンにおいては、同年度の案件としては、緊急医療、学校再建等の分野を中心に10件(計約1億3,000万円)を支援しています。また、現在、日本のNGOが主体的に地雷・不発弾除去活動に従事する初めての例として、2団体(カンボジアにおける不発弾処理、及びタイのクメール遺跡周辺における地雷除去作業。計約1億2,000万円)が活動していることも、平和の構築分野における新しい動きといえます。

また、日本のNGOがより迅速・効果的な緊急人道支援活動ができるよう、NGO、経済界、政府の各セクターが協力して対応できる枠組みとして、2000年度にジャパン・プラットフォーム*1が設立され、これまでに、政府資金を活用して、傘下のNGOがアフガニスタンやイラクなどにおいて活発に事業を行っています。

次頁

次頁