5.海上安全保障

(1)ソマリア沖・アデン湾における海賊対策

イ 海賊事案の現状と国際的な取組

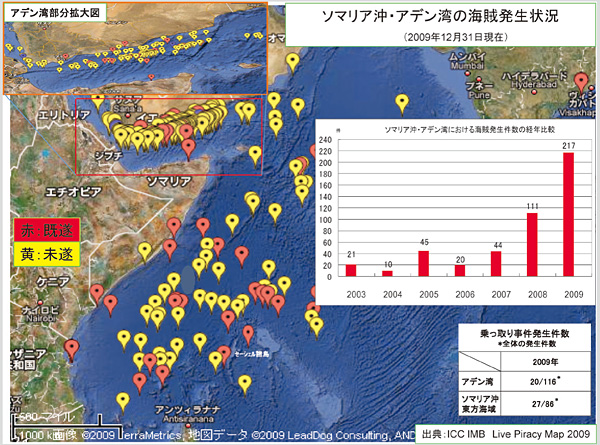

2009年は前年に引き続きソマリア沖・アデン湾では海賊事案が多発、急増(2009年の発生件数は2008年の約2倍)し、その対策が国際的な重要課題となっている(下記図表参照)。また、約30か国が軍艦・軍用機等を派遣しているアデン湾では、海賊事案が減少している一方、秋以降、ソマリア東方沖水域やセーシェル諸島近海にまで海賊事案が拡大しており、新たな課題となっている(次項図表参照)。

1月には、国連安保理決議第1851号(2008年12月採択)に基づき、ソマリア沖海賊対策に関するCG会合が設置され、海賊対策における国際協調が進展した。日本は、9月に開催された第4回CG会合(於:ニューヨーク(米国))において議長国を務め、関係国間の調整を行うなど、積極的な貢献を行っている。

ロ 自衛隊派遣と「海賊対処法」の成立

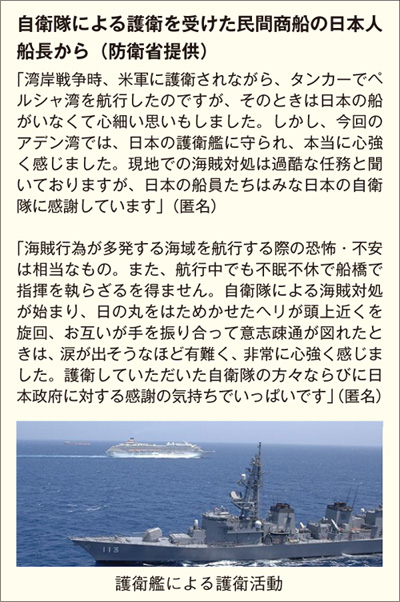

日本政府は、アデン湾で多発する海賊事案から日本関連船舶や日本人の生命・財産を保護し、この海域の航行の安全を確保するため、3月、新法の整備までの応急措置として、海上警備行動を発令した。同月には海上自衛隊の護衛艦2隻(海賊を拘束した際の逮捕等所要の捜査活動を実施する場合に備え海上保安官8名が同乗)が同海域に派遣され、商船等の護衛活動を開始した(写真参照)。

6月には、「海賊対処法」が成立した。同法では、海賊行為を定義・犯罪化し、海上保安庁及び自衛隊が海賊対処にあたることを規定した。当初は護衛対象が日本関連船舶に限られていたが、同法下では、自衛隊艦船がすべての船舶を護衛することが可能となった。また、6月中旬からは、ジブチを拠点としてP-3C哨戒機(2機)が警戒監視や情報収集、民間船舶や海賊対処に従事する他国艦艇への情報提供を行っている。

自衛隊が提供した情報に基づいて各国海軍が不審な船舶の武装解除を行った例も多く、護衛活動及び警戒監視活動は、護衛を受けた船舶関係者だけでなく各国政府からも高く評価されている。

ハ ソマリア周辺国への支援及びソマリア情勢安定化のための多層的取組

上述に加え、政府は、ソマリア沖海賊問題を解決するためには、周辺国の海上取締り能力の向上と、不安定なソマリア情勢の安定化を含めた多層的な取組が必要であるとの考えの下、これらを実現するため様々な支援を行っている。

ソマリアに対しては、人道支援、治安向上支援及びAUソマリア・ミッション(AMISOM)支援等、2007年以降の実積として計8,520万米ドルを拠出した。これに加え、2010年2月に来日したアリ・ソマリア「外相」に対して、岡田外務大臣から追加的支援(警察支援1,000万米ドル、人道支援及び公共インフラ改修2,520万米ドル)を実施する旨を伝達した。

また、ソマリア周辺地域における海賊対策の訓練センター及びISC設立を支援するため、日本の主導で、国際海事機関(IMO)に設置された基金に対し、約14億円を拠出した。海上取締り能力向上のために、ソマリア周辺国の海上保安機関職員を引き続き日本に招へいして研修を行うとともに、イエメンへの巡視艇供与及び専門家派遣も検討が進められている。

(2)アジア地域における海賊対策

「アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)」は日本の主導の下、2006年9月に発効した。シンガポールに設立されたISCは、加盟国各国が海賊情報を共有することを可能にしており、国際的にも高い評価を得ている。上述のソマリア沖・アデン湾の海賊対策への取組においても、ReCAAPをモデルとした地域協力の枠組みづくりが進められている。そのほか、マラッカ・シンガポール海峡の航行の安全については、海運国や沿岸国間の国際協力の枠組みである「協力メカニズム」に対し、民間からの基金拠出も含めた支援の意思を表明した。