1.日米安全保障体制

(1)在日米軍の兵力態勢の再編等

冷戦終結以降、国際テロ、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散など、新たな脅威が顕著となっている。米国は新たな安全保障環境における課題に対処するため、軍事技術の進展を活用し、より機動性の高い態勢を実現することを目標に、米軍の全世界的な軍事態勢の見直しを行っており、日本を含めた同盟国、友好国等と緊密に協議している。

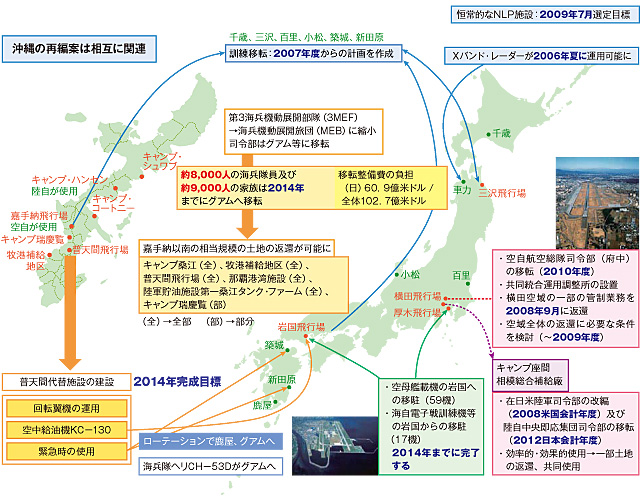

2006年5月に在日米軍の兵力態勢再編の具体的施策を実施するための計画(「再編の実施のための日米ロードマップ」)を発表したほか、2009年2月には在沖縄米海兵隊のグアム移転に係る協定が署名され、5月に国会の承認を経て、同協定を締結した。11月の日米首脳会談においても、鳩山総理大臣から、在日米軍再編は、抑止力を維持しつつ沖縄の負担を軽減する観点から、重要な課題であると認識している旨を述べた。普天間飛行場の代替施設に関しては、過去の日米合意などの経緯を検証し、本件にかかわる問題を解決するため、二国間の閣僚レベルのワーキング・グループ会合を11月及び12月に開催した。日本政府としては、安全保障上の観点も踏まえ、地元負担をできるだけ軽減させるため、引き続き取り組んでいく考えである。

(2)弾道ミサイル防衛(BMD)

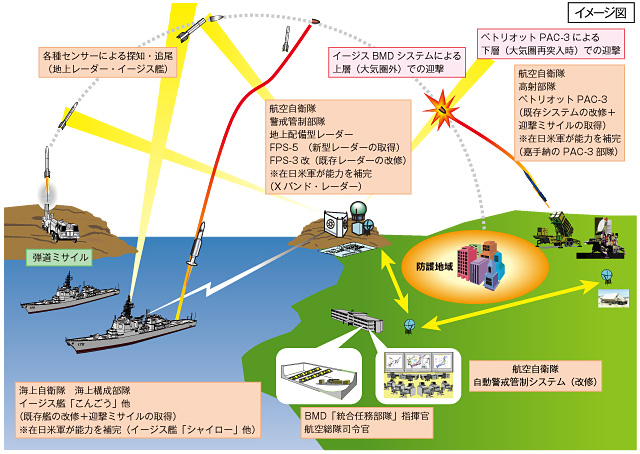

BMDシステムは、弾道ミサイル攻撃から日本国民の生命・財産を守るための、純粋に防御的でほかに代替手段のない唯一の手段である。日本としては、北朝鮮による弾道ミサイル発射(2006年7月、2009年4月、7月)及び核実験(2006年10月、2009年5月)等の動きも踏まえ、米国との緊密な連携の下に、BMD協力にかかわる取組を強化・加速化することを通じて、日米安保体制の抑止力及び信頼性を一層向上させることが喫緊の課題となっている。

日本政府は、2003年12月にBMDシステムの整備を決定して以来、政策・運用・研究開発等のあらゆる面で米国との協力を図りつつ、その着実な整備に努めてきている。2007年5月の日米安全保障協議委員会(以下、「2+2」会合)での議論を踏まえ、BMD運用・関連情報を直接、相互、リアルタイム及び常時共有するなど運用協力の強化、長距離型監視用レーダー(Xバンド・レーダー)及びペトリオット・ミサイル(PAC-3)の配備・運用、イージス艦搭載型迎撃ミサイル(SM-3)の防衛能力の継続的な強化等、BMDシステム能力の向上等についての日米間の協力が進められている。また、2007年から、日本自身の取組として、入間基地等においてPAC-3の展開を順次開始し、2008年9月には発射試験に成功した。SM-3については、2007年12月に日本初となる迎撃能力を有するイージス艦「こんごう」による発射試験、2009年10月にはイージス艦「みょうこう」による発射試験に成功した。

(3)在日米軍駐留経費負担(HNS)

日本政府は、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくことが重要であるとの観点から、日米地位協定の範囲内で、米軍施設・区域の土地の借料、提供施設整備(FIP)費等を負担しているほか、特別協定を締結して、在日米軍の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を負担している。

2008年4月からの3年間を対象とする現行の特別協定(2008年5月1日に発効)の内容は、[1]労務費については、前協定の枠組みを維持し、前協定と同じ上限労働者数(23,055人)とする、[2]光熱費については、日本側は、2009年度は約249億円に相当する光熱水料等を負担し、2010年度も同様の負担とする、[3]訓練移転費については、前協定の枠組みを維持する、[4]米国側は、上記の協定対象経費につき一層の節約努力を行う、となっている。また、日米両政府は、HNSをより効率的で効果的にするため、包括的な見直しを行うことでも一致している。

(4)在日米軍の駐留に関する諸問題

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用の確保のためには、在日米軍の活動が施設・区域周辺の住民に与える負担を軽減し、米軍の駐留に関する住民の理解と支持を得ることが重要である。特に、在日米軍施設・区域が集中する沖縄県の県民の負担を軽減することが重要であることについては、日米首脳会談、日米外相会談など累次の機会に日米双方が確認している。

日本政府は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告の着実な実施に取り組んできており、2007年5月の「2+2」会合でも、同最終報告の合意事項の実施が継続的に進展していることを評価した。さらに、在日米軍の兵力態勢の再編を通じて、在日米軍の抑止力を維持しつつ、地元の負担を軽減させることも重要であり、引き続き取り組んでいく方針である。

日米地位協定については、日米同盟を更に深化させるよう努めていく中で、ほかの喫緊の課題における進展や三党連立の政策合意も踏まえつつ、対応を検討していく考えである。また、これまでも、様々な分野において具体的な改善策を積み重ねてきており、刑事裁判手続については、1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意により、殺人・強姦(かん)といった凶悪な罪を犯して拘禁された米軍人等の身柄引渡しを、起訴前に日本側が要請できる仕組みが作られた。さらに、2007年4月、日米両政府は日米合同委員会において、災害準備及び災害対応のための在日米軍施設・区域への立入りについて合意し、2008年5月には、在日米軍により脱走兵と認定された米軍人に関する通報体制について合意した。

(注2)SACO関係経費とは、沖縄県民の負担を軽減するためにSACO最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編関係経費とは、米軍再編事業のうち地元負担の軽減に資する措置に係る経費である。一方、HNSについては、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくことは極めて重要との観点から日本が自主的な努力を払ってきたものであり、その性格が異なるため区別して整理している。

(注3)在日米軍の駐留に必要な総コストには、試算額や推計額が含まれている。

(注4)個々の要素に係る数字は億円単位で四捨五入したものであり、その計数は符合しないことがある。

日米相互協力安全保障条約(日米安保条約)締結50周年

現行の日米安全保障条約は、2010年で締結から50年を迎えた。この節目の年に向けて、鳩山総理大臣及びオバマ米国大統領は、2009年11月の日米首脳会談において、日米同盟深化のための協議プロセスを開始することで一致し、2010年1月の日米外相会談をもって、同協議プロセスが開始された。また、署名50周年に当たる1月19日、鳩山総理大臣とオバマ米国大統領がそれぞれ談話を発出するとともに、日米安全保障協議委員会(「2+2」)による共同発表が発出された。日米両国はこの記念の年に、日本及びアジア太平洋地域における日米同盟の重要性を確認するとともに、グローバルな課題における日米協力を強化していく決意を新たにした。そして、日米同盟を21世紀にふさわしい形で深化させていくための対話を強化していくことで一致した。

日米安全保障条約署名50周年(2010年1月19日)

鳩山総理大臣の談話(概要)

日米安保体制は、戦後今日まで、日本の自由と民主主義の下での平和と発展及びアジア太平洋地域の安定と繁栄に大きく貢献。依然として不安定、不確実な要素が存在する安全保障環境の下、日米安保条約に基づく米軍のプレゼンスは、地域諸国に安心をもたらす公共財としての役割を果たしていく。日米安保条約の50周年を記念する年に当たり、日米安保体制を中核とする日米同盟を21世紀にふさわしい形で深化させるべく、米国と共同作業を行い、年内に国民にその成果を示す。

オバマ米国大統領のステートメント(概要)

日米同盟は、アジア太平洋地域全体にとってのたぐいまれな恩恵を確保し、過去50年間の比類なき進歩を可能にした。日本の安全保障に対する米国のコミットメントは揺るぎない。共通の諸課題に対応するための両国の協力は、両国による世界への関与の極めて重要な一部分である。21世紀の日米同盟を再確認し、日米両国を結び付ける友好と共通の目的の絆を強化していく。

日米安全保障協議委員会による共同発表の概要

閣僚は、日米同盟が日米両国の安全と繁栄及び地域の平和と安定の確保に不可欠な役割を果たしていることを確認し、日米安保体制をさらに発展させるとともに新たな分野での協力を拡大することを決意。沖縄等の地元の基地負担を軽減するとともに、米軍の適切な駐留を含む抑止力を維持する現在の努力を支持し、これによって安全保障を強化し、日米同盟が引き続き地域の安定の礎石(そせき)であり続けることを確保。

日米両国は、アジア太平洋地域における地域的協力も強化、またグローバルな文脈での日米同盟の重要性を認識し、グローバルな脅威に対処していく上で、緊密に協力していく決意を改めて確認。

閣僚は、日米安全保障条約署名50周年に当たり、日米同盟を21世紀の変化する環境にふさわしいものとすることを改めて決意し、幅広い分野における日米安全保障協力をさらに推進・深化するために現在行っている対話を強化する。