EU拡大

1. |

欧州情勢 |

(1) |

欧州連合(EU) |

EUは、27の加盟国、人口約4億9,000万人、国内総生産(GDP)約16兆8,300億米ドル規模の世界最大の共通市場を擁し、経済・通貨統合のみならず、共通外交・安全保障政策等の幅広い分野で統合を進めている。

拡大したEUは、抜本的な機構改革の必要が早くから指摘されていた。さらに、気候変動・エネルギー問題等の新たな課題に対応する能力を強化するためにも、2007年12月に新基本条約(リスボン条約)が合意された。同条約は、2009年1月1日付の発効を目指し、2007年末から各加盟国で批准が進んだ。しかし、2008年6月にアイルランドで実施された国民投票で批准が否決され、同条約の発効は困難に直面した。このため、EU内で調整の結果、2008年12月の欧州理事会において、欧州委員の各国1名制を維持し、アイルランドの中立政策等に対し法的な保証を与えることを条件に、アイルランドが2009年10月末までに2回目の国民投票を実施することが決定された。同条約が発効すれば、首脳級の欧州理事会に常任の議長が選出され、EUの外相に相当する外務・安全保障政策上級代表が任命されるなど、体制面ではEUが「一つの声」で発言する方向が強化されていくと見られる。

EU拡大については、加盟候補国であるトルコ、クロアチアとの交渉が継続した。一方、同じく加盟候補国であるマケドニア旧ユーゴスラビア共和国との加盟交渉は、2008年中は開始されなかった。

EU拡大

経済面では、9月以降、米国の金融危機を契機に、欧州金融市場は更に悪化した。欧州金融市場の混乱は続いており、金融部門から実体経済にも影響が及び、景気は後退している。2008年の実質GDP成長率はEU(27か国)で1.0%、ユーロ圏で0.9%となる見通しである。2008年央まで改善を見せていた失業率も、2009年にはEUで8.7%、ユーロ圏で9.3%に悪化する見通しである。金融危機への対策として、EUでは加盟国間の政策協調を図りつつ、金融機関への公的資金による資本注入等の対策が実施された。また、EUは景気対策の観点から総額2,000億ユーロ規模(域内GDP比の約1.5%に相当)の景気刺激策「欧州経済回復プラン」を採択した。一連の施策に伴い、大半のEU加盟国において財政赤字拡大により、2009年には財政赤字の対GDP比が悪化し、EUで4.4%、ユーロ圏で4.0%となる見通しである。

また、2009年1月からスロバキアにユーロが導入された。これによりユーロ圏は16か国となった。

外交面では、8月のグルジアにおける軍事衝突の直後、2008年後半のEU議長国であるフランスのサルコジ大統領がロシア及びグルジアを訪問し、武力の不行使や軍事行動の停止、武力行動開始前のラインまでのロシア軍撤退等を含む停戦合意文書(6原則)の署名の仲介を行うなど、迅速な対応を見せた。この合意の履行を監視すべく、10月からグルジアEU監視ミッション(EUMM)として警察官など300人以上の文民がグルジアに展開している。さらに、コソボにおいては、12月にコソボEU法の支配ミッション(EULEX)が展開を開始し、警察、司法、税関等の分野で支援を行っている。また、最近多発しているソマリア沖での海賊事案に対し、12月からEU海軍作戦(EU NAVFOR)を開始し、国連世界食糧計画(WFP)の契約船舶などの護衛にあたっている。EUはこのように、軍事、文民の両面において国際社会の平和と安定のための取組を積極的にリードしている。

EUの深化と拡大

日本との関係では、4月に東京で第17回日・EU定期首脳協議が開催され、福田総理大臣とヤンシャ・スロベニア(2008年前半のEU議長国)首相及びバローゾ欧州委員会委員長が出席した。同協議では、基本的価値を共有する戦略的パートナーとしての日本とEUの連携強化や、消費者の安全・安心に向けた一層の協力につき一致した。気候変動についても協力の継続を確認し、また、主要な地域情勢について幅広く意見交換を行い、特に東アジア地域の安全保障環境に関する対話を継続していくことで一致した。

第17回日・EU定期首脳協議に臨むヤンシャ・スロベニア首相(左)、福田総理大臣(中央)、バローゾ欧州委員会委員長(右)(4月23日、東京 写真提供:内閣広報室) |

(2) |

英国 |

2007年6月に発足したブラウン労働党政権は、5月の統一地方選挙で歴史的と言われた惨敗を喫した後、支持率の低迷に苦しんでいたが、秋以降に顕著となった国際金融危機問題における迅速な対応が評価されて支持率は回復しつつある。2010年5月に下院議員の任期が満了となることから、2009年に実施される可能性も含め、総選挙の実施時期が注目されている。外交面においては、米国との同盟関係を重視しつつ、欧州における指導的立場を追求するとの立場を維持するとともに、インド・中国等の新興経済国との関係強化に積極的な姿勢を見せている。

日本との関係では、6月に福田総理大臣が英国を訪問、さらに同月、ミリバンド外務・英連邦相がG8外相会合出席のために訪日、7月のG8北海道洞爺湖サミットの際には、ブラウン首相が訪日した。また、9月の国連総会の際に、中曽根外務大臣とミリバンド外務・英連邦相が意見交換を行ったほか、11月の金融・世界経済に関する首脳会合の際に、麻生総理大臣とブラウン首相が会談を行うなど、両首脳・外相間の累次にわたる会談等を通じて、戦略的パートナーとしての日英関係の強化が図られた。さらに、2008年は日英外交関係開設150周年であり、日英両国において記念の交流事業が開催され、10月には英国皇太子殿下及びコーンウォール公爵夫人が訪日されるなど、二国間関係の更なる緊密化が図られた。

ミリバンド英国外務・英連邦相(左)への表敬を行う伊藤外務副大臣(右)(9月、英国・ロンドン) |

(3) |

フランス |

2007年5月に就任したサルコジ大統領は、内政面では様々な制度改革に精力的に取り組み、労働意欲を高めるための35時間労働制の柔軟な運用など労働市場改革を行う一方、年金制度改革にも取り組んだ。2008年7月には憲法改正により議会の権限強化等を図った。

EU議長国として、外交面では8月に発生したグルジア・南オセチア問題では停戦合意をまとめ上げた。さらに金融危機への対応では、11月の金融・世界経済に関する首脳会合に向け、EU非公式首脳会合において合意形成に努力するなどEU諸国の意思統一に努めた。

日本との関係では、2008年は日仏外交関係開設150周年記念に当たり、両国で多数の交流事業が実施された。4月にはフィヨン首相が訪日し、福田総理大臣と共に「日仏経済宣言」及び「原子力エネルギーの平和的利用における協力に関する宣言」を発出した。サルコジ大統領は、6月にローマで開催された国連食糧農業機関(FAO)ハイレベル会合の際に福田総理大臣と首脳会談を行い、7月のG8北海道洞爺湖サミットにも出席、10月に北京で開催されたASEM第7回首脳会合の際には麻生総理大臣と会談した。外相レベルでは6月にパリで開催されたアフガニスタン支援国際会合(パリ会合)の際にクシュネール外務・欧州問題相が高村外務大臣と会談した。

(4) |

ドイツ |

2005年11月に発足したキリスト教民主同盟/社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)とによる大連立政権は、メルケル首相の指揮の下、内政面では雇用の創出、財政再建、社会保障、家族政策等に、外交面ではEU内における協力、アフガニスタン、西バルカン地域等に重点を置きつつ、堅実な政権運営を進めた。メルケル首相は国民から高い支持を得ており、2008年10月以降、経済・金融危機の中でも、強力な指導力を発揮し、素早い対策を示した。一方、2008年にヘッセン州、バイエルン州等重要な州議会選挙が相次いで行われ、2009年には大統領選挙(5月)及び連邦議会選挙(9月)が控えていることから、各党とも選挙を意識した動きが活発化している。

日本との関係では、2008年、日本がドイツからG8議長国を引き継ぎ、両国首脳を含むあらゆるレベルにおいて、例年にも増して緊密な協議・協力が行われた。2月には高村外務大臣が、6月には福田総理大臣がそれぞれドイツを訪問、また、メルケル首相(7月のG8北海道洞爺湖サミットに出席)、シュタインマイヤー外相(6月のG8京都外相会合に出席)を始め、ドイツの閣僚・要人が次々と訪日し、二国間関係のほか、アフガニスタンや気候変動等、国際社会の共通課題に対する両国間の協力について活発な意見交換が行われた。さらに10月、麻生総理大臣は、ASEM第7回首脳会合(於:北京)の際にメルケル首相との間で首脳会談を実施した。経済面では、ドイツは日本にとってEU加盟国中最大の貿易相手国であり、日本はドイツで開催される世界最大級の産業見本市「ハノーバー・メッセ」の2008年のパートナー国となり、安倍晋三元総理大臣が総理大臣特使として、メルケル首相と共に開幕行事に出席した。

(5) |

イタリア |

イタリアでは、1月、一部の連立与党の離反により、第2次プローディ内閣(2006年5月発足)が事実上倒閣し、2月に上下両院が解散された。4月の総選挙ではベルルスコーニ前首相率いる中道右派が、ヴェルトローニ民主党書記長率いる中道左派に対し、上下両院で大勝し、5月に第4次ベルルスコーニ内閣が発足した。同内閣は、発足直後から、地方固定資産税廃止、治安・移民問題に関する緊急政令の発出、ナポリ・ゴミ問題解決等、一定の成果を上げ、高支持率を維持している。

外交面においては、欧州統合の積極的推進及び大西洋同盟の強化、国連を始めとする多数国間枠組みを重視し、G8の一員として国際的な発言力の維持に努めている。2009年にはG8の議長国としてイタリアでG8サミットを開催することとなる。

日本との関係では、両国首脳の往来が実現した。イタリアからはG8北海道洞爺湖サミットのため、ベルルスコーニ首相が初めて東京及び北海道を訪問した。日本からは、6月に福田総理大臣がFAOハイレベル会合のためローマを訪問、10月には北京でのASEM第7回首脳会合開催の機会に、麻生総理大臣とベルルスコーニ首相の間で初の会談が実施されるなど、活発な政治対話が継続している。

(6) |

G8各国を除く欧州地域の情勢、日本との関係 |

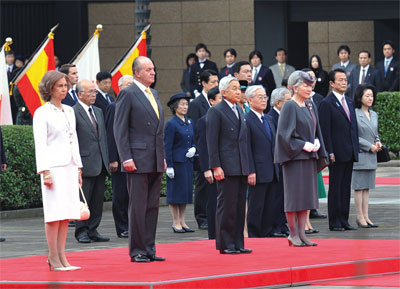

スペインでは、3月、任期満了に伴う総選挙が実施され、サパテロ首相率いる与党・社会労働者党が前回選挙(2004年)に続き勝利し、4月14日第2次サパテロ内閣が発足した。日本とスペインの関係では、7月、皇太子殿下がサラゴサ国際博覧会御臨席等のためスペインを訪問された。さらに11月には、カルロス1世国王陛下及びソフィア王妃陛下が国賓として日本を公式訪問した。このような訪問の実現により、2008年は両国の伝統的友好関係の更なる強化のために極めて重要な1年となった。

カルロス1世スペイン国王陛下及びソフィア王妃陛下歓迎行事に御臨席になる天皇皇后両陛下(11月10日、東京) |

ポルトガルは、日本が欧州で最も古い関係を有する国の一つであり、2010年には日・ポルトガル外交関係開設150周年を迎える。今後、その150周年に向けて良好な二国間関係が一層緊密になることが期待される。

日本とオランダは、2008年に外交関係開設150周年を迎え、10月にフェルハーヘン外相が訪日して両国の友好関係が一層強化された。

ルクセンブルクからは2月にユンカー首相が訪日し、福田総理大臣との首脳会談を行った。

日本と北欧・バルト諸国との間では、活発な要人往来を通じ、二国間関係の更なる緊密化が図られた。2月には、パエト・エストニア外相が、4月にはラインフェルト・スウェーデン首相が、6月にはヴァンハネン・フィンランド首相がそれぞれ日本を訪問し、12月には中曽根外務大臣がノルウェーを訪問した。首脳会談や外相会談を通じて、二国間の友好関係の強化や様々な国際問題での協力について意見の一致を見た。リトアニアでは、10月に総選挙が行われ、12月にクビリウス内閣が発足した。

中・東欧地域では、大統領選挙や総選挙の結果、大統領、政権交代が行われた国もあるが、総じて引き続き安定的な政策運営が行われている。キプロスでは、2月の大統領選挙でフリストフィアス大統領が就任して以降、キプロス問題(注1)解決に向けて前向きな動きが見られ、9月以降、国連の仲介の下、ギリシャ系及びトルコ系キプロスとの間で本格交渉が行われている。経済面においては、ウクライナやハンガリーなど一部の国で秋以降の経済・金融危機の影響を受けた。

日本との関係では、活発な要人往来や政策対話を通じて二国間関係の更なる緊密化が見られた実りある年であった。1月にはストラタン・モルドバ副首相兼外務欧州統合相、3月にゲンツ・ハンガリー外相、オグリスコ・ウクライナ外相、4月にはヤンシャ・スロベニア首相(EU議長国)、9月にはクラウス・チェコ大統領、10月にはシコルスキ・ポーランド外相、12月にはカチンスキ・ポーランド大統領が訪日し、日本からは、1月に福田総理大臣が世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に出席するためにスイスを訪問した。また、各国との間で政務協議が活発に行われた。

来日したカチンスキ・ポーランド大統領(左)と会談する麻生総理大臣(右)(12月4日、東京 写真提供:内閣広報室) |

西バルカン諸国は、EU加盟に向けた改革を進め、政治的に安定化する傾向が見られる一方、引き続き民族問題の解決が課題となっている。2月にセルビアから独立を宣言したコソボをめぐり、西バルカン地域情勢への影響が懸念されたが、大きな混乱は見られていない。一方で、コソボを承認した国(日本を含む)とセルビアとの関係が一時冷却化する事態となったが、秋以降、セルビアとコソボ承認国との関係も正常化に向かいつつある。

日本は2月にベリシャ・アルバニア首相を、3月にメシッチ・クロアチア大統領を招待し、首脳レベルで二国間関係の強化方針が確認された。ボスニア・ヘルツェゴビナについては、日本は1月に大使館を開設し、上級代表事務所を通じた和平履行に加えて、二国間関係についても強化に向けた動きが着実に進んでいる。

(7) |

ヴィシェグラード4か国(V4)、GUAMとの協力 |

日本は、ヴィシェグラード4か国(V4:チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアで構成される)との間で、「自由と繁栄の弧」の考え方を踏まえ、政策対話に加えて、観光、貿易・投資促進、経済協力などの共通の分野で協力を進めてきた。V4諸国と日本との協力枠組み「V4+1」協力の下、2月にはV4諸国の政府関係者を日本に招いて援助協力ワークショップが、10月には中小企業振興ワークショップが各々開催された。また、12月にはワルシャワで「V4+1」政策対話を開催した。V4諸国とは経済関係も着実に進展しており、2007年には、日本から4か国へ新たに複数の日系企業が進出した。

GUAMは、民主主義と市場経済による安定と繁栄を目指す旧ソ連欧州部とコーカサスの4か国(グルジア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ)で構成され、日本と基本的価値を共有するパートナーとして「緊密な対話」と「実質的な協力」を柱とした関係強化を進めている。7月の第3回「GUAM+日本」会合(於:グルジア)、12月の同外相級会合(於:フィンランド)等を通じて対話を重ねるとともに、貿易・投資促進等の分野で協力を推進していくことで一致した。

| (注1) | キプロスは1960年に英国から独立。独立直後からギリシャ系住民とトルコ系住民の間で対立・衝突が激化し、1974年のトルコ軍侵攻以降現在に至るまで、北(トルコ系)と南(ギリシャ系)に分断されている。トルコ系は「北キプロス・トルコ共和国」(Turkish Republic of Northern Cyprus)として1983年に独立を宣言。 |