(4)文化協力

開発途上国に対する文化協力は、国民にとって誇りであり生活の一部でもある自国文化への支援であり、その国の国民の活力と自尊心を支えている。日本は、貧困削減等を目的とする経済協力と並行して、これを積極的に進めている。

(イ)二国間の文化協力(イラクについてはこちらを参照)

日本は、開発途上国に対して、主に文化・高等教育活動に使用される施設整備・機材供与等の「一般文化無償資金協力」を行っている。2005年には、ウクライナの国立タラス・シェフチェンコ大学に日本語教育・普及を推進するためのLL機材の供与等、全世界で35件の協力活動を実施した(総額16.8億円)。また、人類共通の財産である文化遺産の保護を目的とした協力として、イランを代表するユネスコ世界遺産であり、2003年12月の地震で大きな被害を受けた「バム遺跡」の修復・保存に必要な機材を供与した(約1.1億円)。また、NGO等草の根レベルを対象とした小規模できめ細かな文化協力(草の根文化無償資金協力)として、イエメン空手連盟に対する空手練習用器材の供与等、全世界で24件の協力活動を実施した(総額2.3億円)。

(ロ)国連教育科学文化機関(UNESCO)を通じた文化協力

日本は従来、ユネスコを通じて、有形及び無形の文化遺産の保存・振興に積極的な貢献を行ってきている。ユネスコ文化遺産保存日本信託基金を通じた有形文化遺産(遺跡等)の保存については、カンボジアのアンコール遺跡保存事業第3期、アフガニスタンのバーミヤン遺跡保存事業第2期等が開始された。ユネスコ無形文化財保存・振興日本信託基金を通じた無形文化遺産(伝統芸能、陶芸・染色等の伝統工芸等)の保存については、コロンビア、ベトナム、バヌアツなどで11件の事業を支援した。

また、「持続可能な開発」のためには教育が重要な役割を担うとの認識から、日本が提案した「国連持続可能な開発のための教育の10年」が2005年1月から始まったが、ユネスコはその主要機関(リード・エージェンシー)として活動している。

(ハ)第29回世界遺産 (注8) 委員会

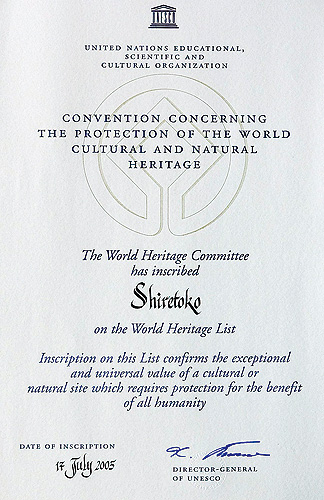

7月10日から17日まで南アフリカのダーバンで開催された第29回世界遺産委員会において、日本が推薦した「知床」が世界自然遺産に登録された。これで、日本の世界遺産は自然遺産3件、文化遺産10件の計13件となった。

▲知床世界遺産認定書の伝達式の様子(12月19日、東京)

(ニ)第33回ユネスコ総会

10月に開催された第33回ユネスコ総会において、1999年にユネスコ事務局長に就任した松浦晃一郎事務局長が圧倒的多数の支持を得て再選された。また、同総会では、文化の多様性の保護と促進を目的として策定された文化多様性条約や、スポーツにおけるドーピングの撲滅を目指し、国内及び世界レベルの協力活動を推進・強化する体制の確立を目的とするアンチ・ドーピング条約などが採択され、日本も条約交渉に積極的に参加するなど、ユネスコを通じた国際規範づくりに大きく貢献した。

(ホ)第3回「無形遺産傑作宣言」

11月25日、ユネスコは第3回「無形遺産傑作宣言」として計43件の無形遺産を発表し、日本からは歌舞伎が選出された。この傑作宣言プロジェクトは、人類の口承遺産・無形遺産の傑作を 讃えるとともに、その保護を奨励することを目的として2001年から開始され、日本では今回の歌舞伎のほか、これまでに能楽と人形浄瑠璃文楽が選出されている。

|