【その他各地域情勢と日本外交】

<東部地域>

エチオピア・エリトリア国境紛争は、2000年12月に和平合意が成立し、その後、国境委員会により地図上の国境線が画定されたものの、一部の係争地を巡って両国間の確執が続き、緊張関係が続いている。1991年以降、無政府状態が続くソマリアでは、政府間開発機構(IGAD)による和平プロセスを経て、暫定大統領の選出や暫定首相の任命等の暫定連邦政府樹立に向けた進展が見られた。ケニアは、国内の汚職対策や治安対策をはじめとする経済・社会改革へ向けた努力を引き続き行っているほか、同国はスーダン、ソマリアの和平を積極的に仲介し、アフリカの角地域の平和と安定に大きく貢献している。ウガンダでは、北部地域における反政府勢力の活動は沈静化しつつあるが、20年近くに及ぶ混乱の結果、160万人を越える難民・国内避難民が発生しており、国際社会の人道支援の必要性が訴えられている。

ケニア、タンザニア及びウガンダの3国間では、東アフリカ共同体(EAC)(注10)の下、関税同盟を署名・批准した。2005年1月には関税同盟が正式に発効し、東アフリカ地域の更なる経済の活性化が期待されている。

<南部地域>

2004年には、南アフリカ、マラウイ、ボツワナ、ナミビア、モザンビークで民主的な選挙が実施され、南部地域における民主化の定着を示す一年となった。4月には、民主化達成10周年を迎える南アフリカにおいて総選挙が実施され、与党アフリカ民族会議(ANC)が勝利し、ムベキ大統領が再選された。ボツワナ議会選挙(10月)では与党ボツワナ民主党

(BDP)が勝利し、モハエ大統領が再選された。さらに、マラウイ大統領選挙(5月)ではムタリカ新大統領が選出され、ナミビア大統領選挙(11月)ではポハンバ新大統領が、モザンビーク大統領選挙(12月)ではゲブーザ新大統領が選出されるなど、民主的かつ平和裡な政権交代も相次いだ。これに対して、2005年3月に国民議会選挙を控えるジンバブエでは土地改革や民主化・人権問題に関するムガベ政権の施政を巡って、EU、米国等が引き続き制裁措置を科すなど国際社会との緊張関係が続いている。

また、南部アフリカ開発共同体(SADC)を中心に地域統合の動きも進展しており、日本は、2004年8月にモーリシャスで開催されたSADC首脳会議において、日・SADC間の協力関係の一層の促進のため、第1回日・SADCハイレベル対話を開催した。

<中部地域>

コンゴ民主共和国では、2003年7月に暫定政権が発足したが、依然として東部地域には反ルワンダ政府勢力等外国の民兵が残存しているとされ、隣国ルワンダとの関係が不安定化する等、予断を許さない状況が継続している。一方で、2004年11月には、国連、AU共催により、「第1回大湖地域首脳会議」(注11)がタンザニアで開かれ、大湖地域和平に向けた前進が見られた。2005年には、コンゴ民主共和国をはじめとしてブルンジ、中央アフリカ及びガボンで大統領選挙や憲法採択国民投票の実施が予定されており、中部地域での平和及び民主化の定着のための重要な正念場を迎えている。

一方、カメルーンでは2004年10月に大統領選挙が実施され、現職のビヤ大統領が再選を果たし、中部地域における民主化の進展を示す例となった。赤道ギニアにおいては同年3月に、傭兵とみられる集団によるクーデター未遂事件の発生が報じられた。

Power Pointファイルはこちら

<西部地域>

コートジボワールでは、2002年9月に反政府勢力による騒擾事件が発生した後、国民和解政府が発足し仏軍、国連PKO(UNOCI)が現地の治安維持に当たっていた。しかし、2004年11月に、政府軍による反政府軍の拠点への攻撃を契機に衝突が起こり、多数の死者、負傷者が発生し情勢が悪化した。今後は、対立の争点となっている憲法改正・公布、大統領選挙の円滑な実施等が課題となる。一方、これまで紛争が多発していた西部地域においても着実な平和の定着の動きは見られ、リベリアでは、2003年10月に暫定政権が発足した後難民の帰還が進展し、シエラレオネにおいても紛争後の国家再建が進められている。

また、2004年12月にはニジェール、ガーナで大統領選挙が実施され、それぞれ現職のタンジャ大統領、クフォー大統領が勝利した。ナイジェリアでは、9月に産油地域であるナイジャーデルタ地域において、地元反政府勢力が政府との対決姿勢を示し、世界的な原油価格高騰の一因とされたが、オバサンジョ大統領との会談を経て騒動は沈静化した。

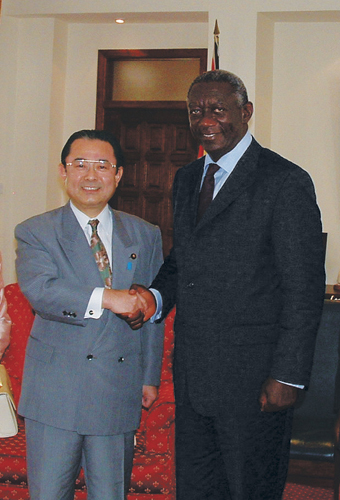

▲クフォー・ガーナ大統領と会談をする田中外務大臣政務官(1月)

馬車で皇居へ・鴨場で空へ テキスト形式のファイルはこちら |