【日韓関係】

2002年のワールドカップ共同開催及び「日韓国民交流年」(注14)、「日韓共同未来プロジェクト」(注15)の実施、さらに最近の韓国大衆文化ブーム(いわゆる「韓流」)もあり、日韓国民間の相互関心と交流は2004年を通じて大幅に増大した。

日韓両国民の交流に関しては、2003年6月の首脳会談において、日韓両国民間の相互理解を揺るぎないものとするために、日韓国交正常化40周年を記念し、「日韓友情年2005(注16)」を実施することに合意した(「日韓首脳共同声明」)。

韓国政府は、日本文化開放政策の一環として、2003年9月及び12月に第4次大衆文化開放を発表し、2004年1月より映画、レコード及びゲームソフト販売をすべて開放した。また、放送分野についても、制限は残っているものの、大幅な開放措置がとられてきている(注17)

。

政府間の往来としては、2004年7月21日から22日まで、小泉総理大臣が韓国の済州島を訪問し、盧武鉉大統領と首脳会談を行った。両首脳は、日韓間の友好関係を引き続き発展させていくために、随時、首脳会談を行っていくことに合意するとともに、小泉総理大臣は、過去の問題について、反省すべき点は反省しつつ未来志向の日韓関係を築いていく旨述べた。韓国人に対する査証免除については、2005年3月から9月までの愛知万博期間中、期間限定でこれを実施し、その結果を踏まえて恒久的な査証免除を検討していくことを確認した。また、北朝鮮問題については、小泉総理大臣により5月22日の訪朝の成果についての説明が行われるとともに、核問題に関して、六者会合再開に向けて事態を進展させるため、日米韓の連携を進め、さらに中国に働きかけていくことも重要であること等を確認した。

9月に就任した町村![]() 孝外務大臣は、11月5日から7日まで訪韓し、盧武鉉大統領を表敬するとともに、潘基文(パンギムン)外交通商部長官と会談した。北朝鮮の核問題、日韓関係の具体的な協力策に関する意見交換のほか、イラク復興支援の努力など地域・国際社会における協力の必要性を確認した。

孝外務大臣は、11月5日から7日まで訪韓し、盧武鉉大統領を表敬するとともに、潘基文(パンギムン)外交通商部長官と会談した。北朝鮮の核問題、日韓関係の具体的な協力策に関する意見交換のほか、イラク復興支援の努力など地域・国際社会における協力の必要性を確認した。

続いて12月17日から18日には、盧武鉉大統領が訪日し、鹿児島県指宿市において首脳会談が行われた。その際、今後の首脳会談について、「シャトル首脳会談」(注18)を継続することに合意し、両首脳間の個人的な信頼関係は更に強化された。両首脳は、日韓国交正常化40周年を記念する「日韓友情年2005」の成功に向け、記念事業を盛り上げていくことで一致した。さらに、現在運航されている羽田・金浦(キンポ)間の航空便に関しては、1日4便から8便に増便することについて、前向きに検討していくこととした。そのほか、日韓刑事共助条約締結(注19)交渉の早期妥結や渡り鳥保護条約(注20)の締結交渉開始について合意した。北朝鮮の核問題については、六者会合の枠組みの中で、対話を通じて平和的に解決されなければならないとし、日米韓の連携をより強化すること等を確認した。2005年に入り、1月25日には、東京で「日韓友情年2005」のグランド・オープニングが開催され、レセプションには小泉総理大臣も出席した。また、1月27日には、ソウルでも盧武鉉大統領の出席を得てオープニングが開催された。これを受け、各種関連行事が順次実施に移されている。

なお、日韓間の諸懸案事項として、竹島をめぐる領有権問題、日本海呼称問題等がある。竹島は、歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに我が国固有の領土であるというのが日本の一貫した立場である。同時に、日韓関係の現状に照らせば、この問題に関する日韓両国の立場の相違が両国民の感情的な対立に発展し、両国の友好協力関係を損なうこととなるのは適切ではない。韓国とは、あくまでも友好的に話し合いながら、問題の解決へ向けて努力することが必要であり、政府として、日本の立場を主張していく上でより有効な方策につき、不断に検討をしていく方針である。最近の動きとして、2005年3月16日に島根県議会において「竹島の日」条例が成立したことなどを契機に、3月23日には盧武鉉大統領が韓国国民に宛てた「日韓関係に関する国民への手紙」を発表する等して、韓国政府は対日姿勢を強めるに至っているが、日本政府としては、日本の立場を明確に説明するとともに、韓国政府に対し、冷静な対応を求めている。

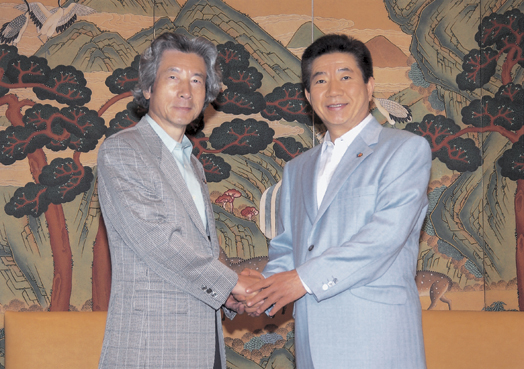

▲盧武鉉大統領との会談に臨む小泉総理大臣(7月 提供:内閣広報室)

また、2004年1月には、韓国において竹島を意匠・主題とした切手が発行されたが、日本は韓国に対して厳重抗議するとともに、万国郵便連合(UPU)事務局を通じ、この切手が万国郵便連合憲章前文及び諸決定の精神に反するものとし、同連合全加盟国に対して回章の形で訴えている。

日本海呼称問題については、「日本海」は当該海域の国際的に確立した唯一の名称であり、日本政府としてもこの立場をとっている。2004年3月、国連は、国連公式文書では標準的な地名として「日本海」が使用されなければならないとの方針をとることを公式に認めている。