【

人物・教育分野での交流】

「文化交流は、人の交流に始まり人の交流に終わる」とも言われるように、人の交流は、互いに異なる文化の間の交流を進めていく上で不可欠の要素である。特に、国際社会の明日を担う若い世代の交流は、将来、日本と各国との間で相互理解を基盤とした友好・協力関係を発展させるにあたって重要である。

(1)人物招聘

日本は、各種の招聘プログラムを実施し、諸外国の政府要人や知識人が真の日本の姿をその目で見ることにより、日本に対する理解を深めるよう努めている。特に「青年招聘」を重視しており、各国から有為な青年を年間約550名招聘し、日本の政府・民間関係者及び青年等との交流、産業・文化施設の視察等により対日理解の増進を図っている。2003年は、中東諸国の若手文筆家6名を招聘し、文化人、有識者との懇談や地方視察、伝統文化体験を行う等の事業を54件実施した。

(2)JETプログラム

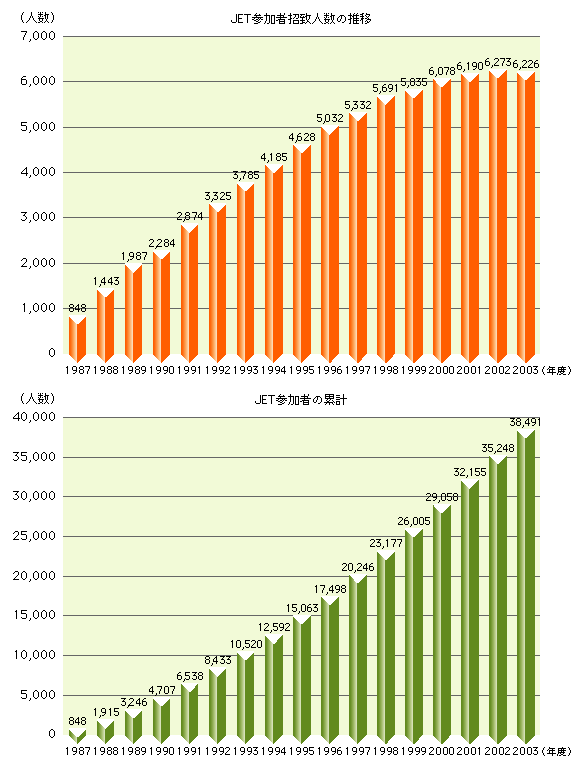

日本の中学・高校では、多数の外国青年が英語を中心とした外国語を教えている。これらの青年は1987年より行われている「語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Programme)」

(注1)の参加者であり、学校での語学指導のみならず、地方公共団体で国際交流活動やスポーツ指導を行う青年もいる。彼らは主として1~3年間の教育現場や地方公共団体での業務を通じ、日本の文化と自然に触れ合い、日本に対する理解を深めて本国に帰っていく。日本は、帰国後の外国青年が日本との関係を維持するような施策(同窓会組織への支援)も行っている。2003年には、米国、英国をはじめとする40か国から6,226名を招致しており、青年交流の大きな柱となっている。

(3)留学生交流

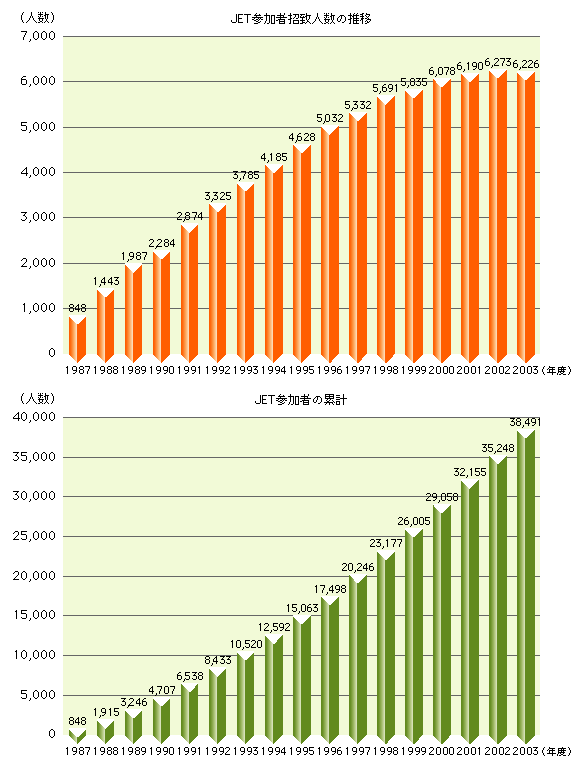

留学生の受入れ

(注2)は、外国の有為な若者が対日理解を深め、日本の高等教育の国際化に役立っている。2003年5月現在の留学生受入数は10万9,508人に達し、1983年に策定した「留学生受入10万人計画」の目標を達成した。留学生受入れにあたっては、日本は、来日前の留学情報の提供や予備教育、国費留学生の募集・選考から奨学金の支給に至るまで、様々な施策を実施し、留学生交流の促進に努めている。また、日本は、留学生の帰国後も、引き続き母国と日本との架け橋、日本のよき理解者となってもらうため、世界中で180を超える「帰国留学生会」に対する支援も行っている。