【東南アジア諸国情勢】

<

インドネシア>

2003年、メガワティ政権下のインドネシアでは、引き続き民主化や各種改革の推進へ向けて種々の努力が行われた。他方、同国を含む地域におけるテロの脅威は依然として深刻であり、2002年10月のバリ島での爆弾テロ事件に続き2003年8月には首都ジャカルタで爆弾テロ事件が発生した。インドネシア政府はテロとの闘いに真剣に取り組んでいるが国際社会の協力が引き続き必要な状況である。分離独立運動が起きているアチェ問題については、従来より日本は側面支援

(注11)を行ってきており、2003年5月に東京にてインドネシア政府と分離独立運動の代表者が問題解決のために対話を試みたが決裂し、その後現地では非常軍政が敷かれている。日本との関係では、メガワティ大統領が6月には国賓として、また、12月には日・ASEAN特別首脳会議出席のため日本を訪問し、改革への支援、アチェの問題を含め地域の安定などにつき小泉総理大臣と意見交換を行った。

▼国賓として訪日したメガワティ・インドネシア大統領と小泉総理大臣(6月 提供:内閣広報室)

<

カンボジア>

カンボジアでは7月27日に国民議会(下院)議員選挙が実施され、人民党、フンシンペック党、サム・ランシー党の3党が議席を得た。フン・セン首相の属する人民党は、全123議席中73議席を得たが、内閣信任に必要な3分の2(82議席)には届かず、現在、新たな連立政権づくりが懸案となっている。日本との関係では、

外交関係樹立50周年を迎える中、6月にプノンペンで開催されたASEAN拡大外相会合に川口外務大臣が出席、12月には日・ASEAN特別首脳会議出席のためフン・セン首相が来日した。

クメール・ルージュ(KR)裁判問題については、特別法廷設置に関する国連とカンボジア政府の合意文書が5月の国連総会において全会一致で採択され、その後6月に国連とカンボジア政府の間で本署名された。今後、合意文書のカンボジア国会での批准、発効を経て裁判が開始されることとなる。

<

シンガポール>

シンガポールでは、3月に重症急性呼吸器症候群(SARS)が発生した。政府は、迅速な対策を徹底したが、200名以上の感染者が発生、30名以上が死亡し、社会的・経済的に大きな影響をもたらした。日本との関係では、ゴー・チョクトン首相が3月、及び12月の日・ASEAN特別首脳会議の際の二度にわたり訪日した。また、12月には発効後約1年を迎えた日・シンガポール経済連携協定(JSEPA)について、川口外務大臣、中川経済産業大臣が出席し、閣僚レビュー会合が東京において開催され、協定発効後の成果を確認、さらに協力を進展させていくことにつき意見の一致を見た。

<

タイ>

タイでは、安定した政治基盤を背景にタクシン政権が積極的な経済政策を推進し、高い経済成長を記録した。また、10月にはアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議を主催した。さらに、中国、インド等主要国との自由貿易協定(FTA)について協議するなど積極的な外交政策を推進した。日本との関係では、8月に秋篠宮同妃両殿下及び両内親王殿下がタイを訪問されたほか、タクシン首相が東京における日・ASEAN特別首脳会議に出席する等、首脳・閣僚レベルでも活発に要人が往来した。12月の首脳会談(東京)では日・タイ経済連携協定の締結に向けて正式交渉入りが合意されたことに加え、両外務大臣は第三国に対する技術協力の枠組みである日タイ・パートナーシップ・プログラム・フェーズ2(JTPP2)に署名した。

<

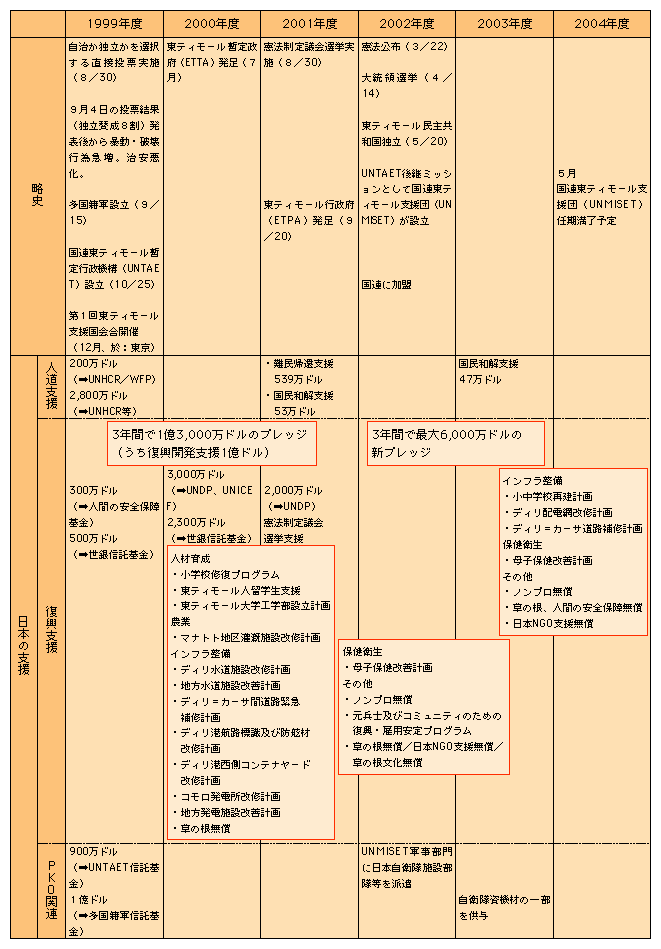

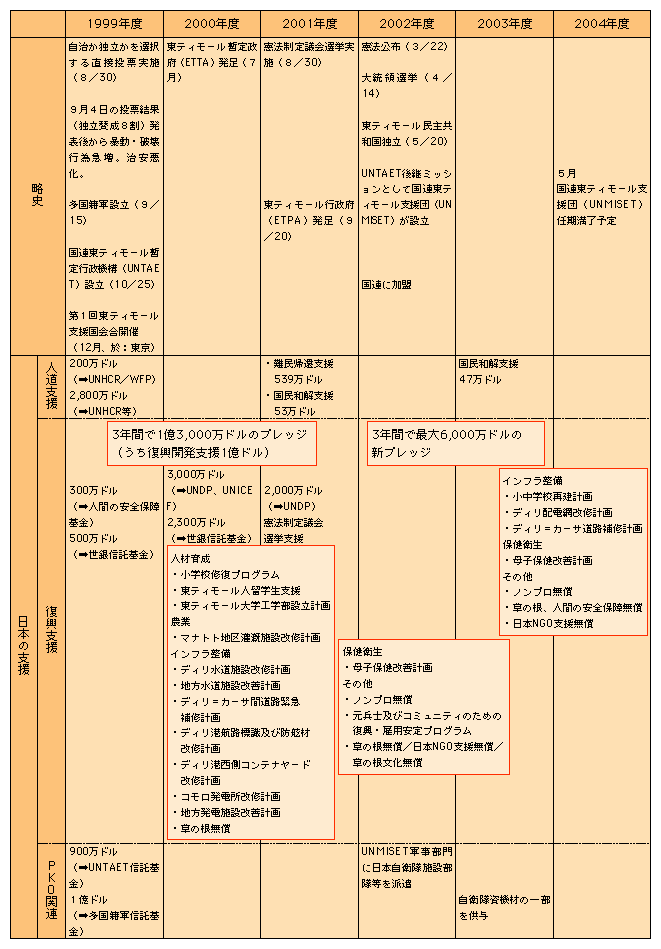

東ティモール>

東ティモールでは、国連平和維持活動(PKO)である国連東ティモール支援団(UNMISET)が引き続き同国の国造りを支援する中、治安情勢は比較的安定し、国造りと国民和解が進められた。日本も東ティモールにおける「平和の定着」がアジア大洋州地域の安定にとり重要であるとの認識の下、2002年に表明した上限6,000万ドルの人道・復興開発支援の着実な実施に努めている。また、UNMISETに派遣されている自衛隊は、橋、道路の補修などのPKO後方支援業務に従事しており、自衛隊撤収後も東ティモール人自身によるインフラ整備が継続されるよう、使用した資機材を東ティモール政府に供与し、自衛隊員による操作、技術指導など人材育成も行っている。なお、2003年4月にはラモス・ホルタ外務協力上級大臣が、2004年2月にはシャナナ・グスマン大統領が訪日し、日本からも2003年8月に渡部衆議院副議長が、また、2004年2月には逢沢外務副大臣が東ティモールを訪問し、二国間関係の強化が図られた。

▼グスマン・東ティモール大統領と会談する逢沢外務副大臣(2004年2月)

東ティモール復興プロセスと日本による支援の流れ

<

フィリピン>

フィリピンは、イスラム過激派組織の掃討や反政府勢力との和平交渉といったミンダナオ情勢への対処及び経済改革等の諸課題に引き続き取り組んできた。また、2001年6月から中断されていた共産主義勢力との和平交渉についても再開に向けた調整が開始された。7月には首都マニラで国軍の一部若手将校による反乱事件が起こったが、アロヨ大統領は事件を鎮圧し、10月には2004年に予定されている大統領選挙に立候補することを表明した。日本との関係では、6月及び12月にアロヨ大統領が訪日し、首脳レベルの緊密な交流が行われた。12月の首脳会談後には、日・フィリピン経済連携の交渉を2004年早期に開始することに両首脳が合意した旨の共同発表が発出された。

<

ブルネイ>

ブルネイでは、経済面で、2003年初頭、経済多様化に向けた石油・ガス川下産業開発を中心とした2本柱の経済戦略が発表され、今後、新たな産業分野における日本を含む諸外国からの外資参入の期待が明確にされた。1月には、矢野外務副大臣がブルネイを訪問し、外務大臣等と会談を行った。ブルネイからは12月の日・ASEAN特別首脳会議出席のためボルキア国王他が訪日し、首脳会談及び外相会談が行われた。

<

ベトナム>

ベトナムは、2003年、約7%(予想)の経済成長を背景とし、引き続き国内的な安定を享受した。最近は国際場裡における役割を向上させつつあり、2004年にはASEM第5回首脳会議を主催する。日本との関係では、外交関係樹立30周年に相応しく、二国間協力関係は要人往来、文化交流行事等の各分野において一層進展した。特に経済面においては、ドイモイ政策の下に推進されているベトナムの経済改革を引き続き支援するとともに、日本企業の現地における企業活動を促進する観点から、11月には日越投資協定が署名され、12月には、投資環境を改善するための優先的な課題や方策を纏めた「日越共同イニシアティブ」の最終報告書が両首脳に提出された。

<

マレーシア>

マレーシアでは、10月末、22年間にわたりマレーシアを率いてきたマハティール首相が引退し、アブドゥラ副首相が首相に就任した。日本との関係では、6月にマハティール首相、7月にアブドゥラ副首相が訪日したほか、11月に川口外務大臣がマレーシアを訪問するなど、要人の往来が活発に行われた。また、12月の日・ASEAN特別首脳会議の際に行われた日・マレーシア首脳会談においては、アブドゥラ首相より東方政策を継続し、日本との関係を引き続き重視していくことが表明されるとともに、2004年早期に経済連携協定交渉を開始することで両首脳が一致し、共同発表が発出された。

<

ミャンマー>

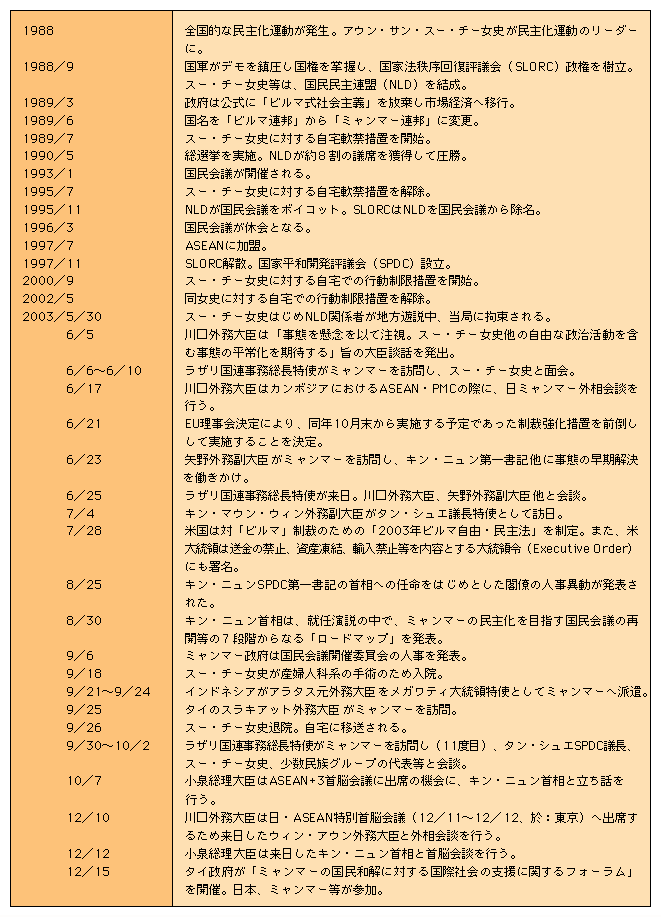

ミャンマーでは、2003年5月、地方遊説中のアウン・サン・スー・チー女史はじめ国民民主連盟(NLD)一行と地元住民との衝突事件が発生し(当局発表)、同女史他が当局に拘束された。その後、同女史は9月に手術のため入院し、退院後は自宅に移送された。8月には、キン・ニュン国家平和開発評議会第一書記が首相に就任する等の閣僚交代が行われ、同首相は就任直後にミャンマーの民主化に向けた「ロードマップ」を発表した。この関連で、12月にタイが開催したミャンマーの国民和解に対する国際社会の支援に関するフォーラム(日本、ミャンマー等12か国の代表及びラザリ国連特使が参加)においてウィン・アウン外務大臣は、国民会議

(注12)の再開に向け努力しており、すべての関係者の参加が重要と考えている旨説明した。

日本は、スー・チー女史拘束以降の事態を懸念し、同女史を含むNLDの自由な政治活動の回復、ミャンマーにおける国民和解と民主化プロセスの具体的進展等を求め、プノンペンにおける外相会談(6月)、日・ASEAN特別首脳会議の際に行われた首脳会談と外相会談(12月)、上記フォーラム等の機会に、国際社会と緊密に連携をとりつつ、ミャンマー政府に対し粘り強く働きかけてきている。

ミャンマー情勢クロノロジー

<

ラオス>

ラオスでは、4月の第5期第3回国民議会において憲法改正案が審議され、同7月に改正憲法が公布された。1997年のASEAN加盟以降、ラオス政府は域内統合へ向けた諸政策を実施してきており、2004年にはASEAN議長国を務める予定である。日本との関係では、経済政策支援第2フェーズが4月より開始され、対ラオス投資促進のためのセミナー等が日本国内で開催された。また、8月にソムサワート副首相兼外務大臣が訪日し、11月には川口外務大臣が日本の外務大臣として13年ぶりにラオスを訪問するなど頻繁な要人往来を通じ、両国間の関係がさらに強化された。特に、12月の日・ASEAN特別首脳会議の機会には、小泉総理大臣とブンニャン首相の間で首脳会談が行われ、また、両外務大臣が日・ラオス技術協力協定に署名した。